2025年5月4日

景清道

東山道から繖山(キヌガサヤマ)の南麓、石寺を通り、繖山の鳥打峠を越え、桑実寺から小中の集落を経て浄厳院の門前を通る道です。平安末期の平家の家人、伊藤景清が平家再興を祈願するため尾張より京都へ行く際に通ったことに由来すると言われています。また、主要道を避けて通る「かげのみち」からきているという説もあります。 右手に「大城神社」があり、左手には「日若宮神社」があります。五個荘金堂の入口を守るように鎮座している神社です。

拝殿と本殿

NHK朝ドラ「カムカムエヴリバディ」、「ブギウギ」、映画「天外者」などのロケ地でもあります。

日若宮神社

場所が離れていますが、大城神社の境内社です。

馬場の五輪塔・安福寺

五輪塔には、1300年(正安2)と刻まれ、滋賀県最古の五輪塔です。安福寺は、創建などの詳細は不明ですが、金堂始まりの寺とされ、本尊の阿弥陀如来坐像は慈覚大師の作と伝えられています。 安福寺を過ぎ、次の路地を右へ曲がります。「五個荘金堂」の細く、趣のある道を進むと左手に外村繁邸があります。しかしまだ時間が早く中へは入れなかったので、ちらっと覗いただけでした。

五個荘金堂の道

「金堂」という地名は聖徳太子が当地に金堂を建立したという伝承に由来します。金堂跡は、現在の大城神社の北側で、現在は水田が広がっていますが、特に何も表示されてはいないようです。 五個荘金堂の町割りは、古代条里制地割が基本となっています。江戸時代の前期には大和郡山藩領となり、1693年(元禄6)に陣屋が置かれていました。陣屋の周囲には寺院が配され、それを中心に集落が形成されていきました。江戸時代後期以降、明治、大正、昭和にかけて五個荘金堂からは近江商人が数多く排出されました。

五個荘近江商人屋敷 外村繁邸

この家は、4代目外村宇兵衛の妹みわが婿養子吉太郎を迎えて分家したのが始まりです。1907年(明治40)吉太郎が本家の勤めから独立、東京に呉服木綿問屋を開き、近江商人として活躍しました。外村繁は1902年(明治35)三男として生まれ、東京帝国大学に進み、文学を志しました。父の死後、一時家業を継ぎましたが、再び文学の道へ入り数多くの作品を残し、1961年(昭和36)、58歳で亡くなりました。「三方よし」

近江商人はもともと農民で、農業の閑散期に行商を行ったものが始まりです。特産物の太物(麻・綿の織物)や反物などを天秤で担い、他国に販路を広げた行商人です。五個荘からは最も多くの商人を排出しました。売手・買手に誠意を持って接し、社会貢献にも尽くすことが「三方よし」の精神です。

外村宇兵衛邸

こちらも近江商人の館です。東京・横浜・京都・福井などに支店を出し、呉服木綿類を商っていました。明治時代には長者番付に名を連ねるなど近江を代表する豪商としての地位を築きました。中江勝次郎・中江準五郎

中江家は五個荘で呉服商を営んでいました。明治時代、中江勝次郎と4兄弟は日本国内で出店を広げるのではなく朝鮮半島へ渡ると、『三中井百貨店』を創業しました。 大陸では事業を拡大し、20店舗の『三中井百貨店』を経営し、最盛期には日本国内の三菱以上の売上を誇り『百貨店王』と呼ばれるまでになりました。戦後、海外での資産を全て失い、三中井百貨店は消失。中江家は五個荘に戻り、現在ブランドは夢京橋キャッスルロードの老舗洋菓子店『三中井』にのみ残ります。

弘誓寺(ぐせいじ)

1290年(正応3)愚咄賢空坊の開基と伝えられます。本堂は1764年(宝暦14)、八幡の高木作右衛門但馬が棟梁となり建築されました。

外村家住宅

こちらの大きなお屋敷は「外村宇兵衛」の親戚でしょうか。母屋や蔵など多数が重要文化財に指定されています。

明治天皇北町屋御小休所碑・北町屋地蔵堂

明治天皇がお休みされたのは、市田家です。市田家には小さな碑がありますが、後にこちら側に大きな石碑を建立したのでしょうか? 地蔵堂は中山道分間延絵図にも記載があります。

市田家跡

市田家は丸棒の屋号をもち、呉服等を商う近江商人でした。1878年(明治11)明治天皇が北陸東海巡幸の際、高宮円照寺を出発、愛知川竹平で小休のあと、市田太郎兵衛邸で小休し、武佐の広済寺へ向かわれました。帰路は東海道を三重県へ向かう予定でたしが、桑名で病のため再び中山道へ変更となり、往路と同じく市田家で小休されました。 80m進むと右手に「蓮光寺」、その先70mには「市田太郎兵衛本家」の跡があり、さらにすぐ先が「大郡神社」の参道になります。大郡遺跡

奈良・平安時代に近江国に置かれた12の郡のうち、神崎郡の役所(郡衙・ぐんが)にあたる遺跡です。発掘調査により東山道(中山道)に面して、大郡神社(大郡明神)を中心として東西南北に400mほど広がっていたようです。「続日本紀」には744年(天平16)、神崎郡の長官(大領)に沙々木山君足人が務めていたと記されています。

大郡神社拝殿と神殿

本殿は1679年(延宝7)再建との棟札が残っています。 大郡神社から150mほど進み大通りを越えると、右手に「ういろうや」があり、さらに100m左手に「石塚茶屋本陣」があります。

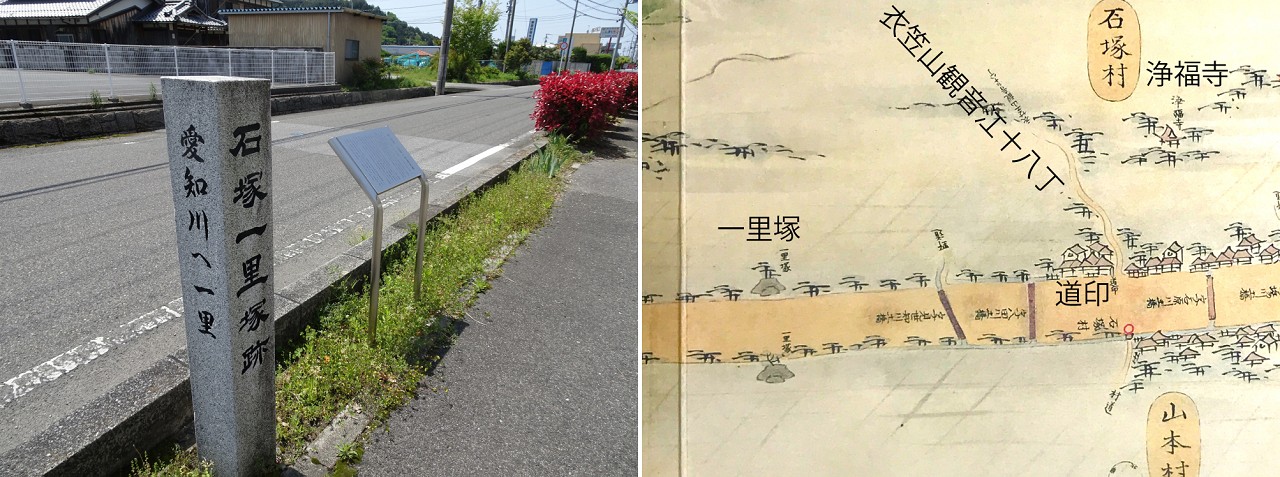

石塚一里塚跡

東の一里塚にはエノキが2本、西側にはエノキが1本植えられていたとされます。 300mほどで国道8号へ合流します。合流部の植栽帯に大きな「近江商人像」がありました。

清水鼻の名水

清水鼻村は立場になっていました。この湧水は昔から湖東三名水の一つとして中山道沿いに湧き、旅人の喉を潤わせてきました。現在も湧水が湧いています。

清水鼻地蔵堂と東光寺(地蔵堂)跡の石塔

「清水鼻地蔵堂」には3体の地蔵尊が祀られています。1m以上の木造等身像で、正面の地蔵は市の文化財に指定 されています。三体は「酒買地蔵」「音頭地蔵」「こっぱ地蔵」とよばれ、それぞれ面白い伝説があるそうです。 東光寺跡には宝篋印塔、五輪塔、石地蔵、石仏のほかに「常葉古墳碑」があり、安永年間(1772~80)の年記があります。酒買地蔵

昔、角屋という旅籠に無言で徳利と通い帳を差し出し、酒を買っていく客があった。また、隣村石塚の酒屋武兵衛さんの店にも、徳利と浄敬寺と書いた通い帳を差し出し「のぞみの酒を」と言葉少なに買って行った客があった。どちらも綺麗な緋の衣のお坊さんだった。その年の大晦日、西老蘇(オイソ)の酒屋を加えて3軒の酒屋の掛取(代金の回収) が浄敬寺の和尚さんの所にやってきた。全く飲めない和尚さんは、解せぬまま、元旦に地蔵堂に向かうと、なんと酒の香りがあたりに漂い、お地蔵さんの口元から酒の匂いがする。さては、と思い、「お地蔵さま、いつでもお酒は進ぜるから、買いには行かれぬな・・・」と体を押すと、 お地蔵様はどっかり腰を下ろし、あぐらの姿となってしまった。

浄敬寺

詳細は不明ですが、中山道分間延絵図には記載があります。

地蔵堂・山本松太郎記念碑

地蔵堂には立てかけるタイプの地蔵が2体、祀られていました。山本松太郎、誰かわかりません・・・ 300mほどで国道8号線へ合流します。右側の歩道を歩いていきます。右手の繖山(キヌガサヤマ)を望むと観音寺城の大石垣が見えています。

繖山(観音寺山)と観音寺城 大石垣

さらに300mほどで新幹線の高架下をくぐり、さらに400mほど進むと左の旧道へ入るのですが、繖山のほうを見るとぎぼうしの付いた橋があり、道標があります。

奥石神社拝殿・本殿

本殿は1581年(天正9)の再建ですが、多くの修理が行われ、現在に引き継がれています。境内社として「諏訪社」が祀られていますが、桃山時代に建立されたものと考えられています。

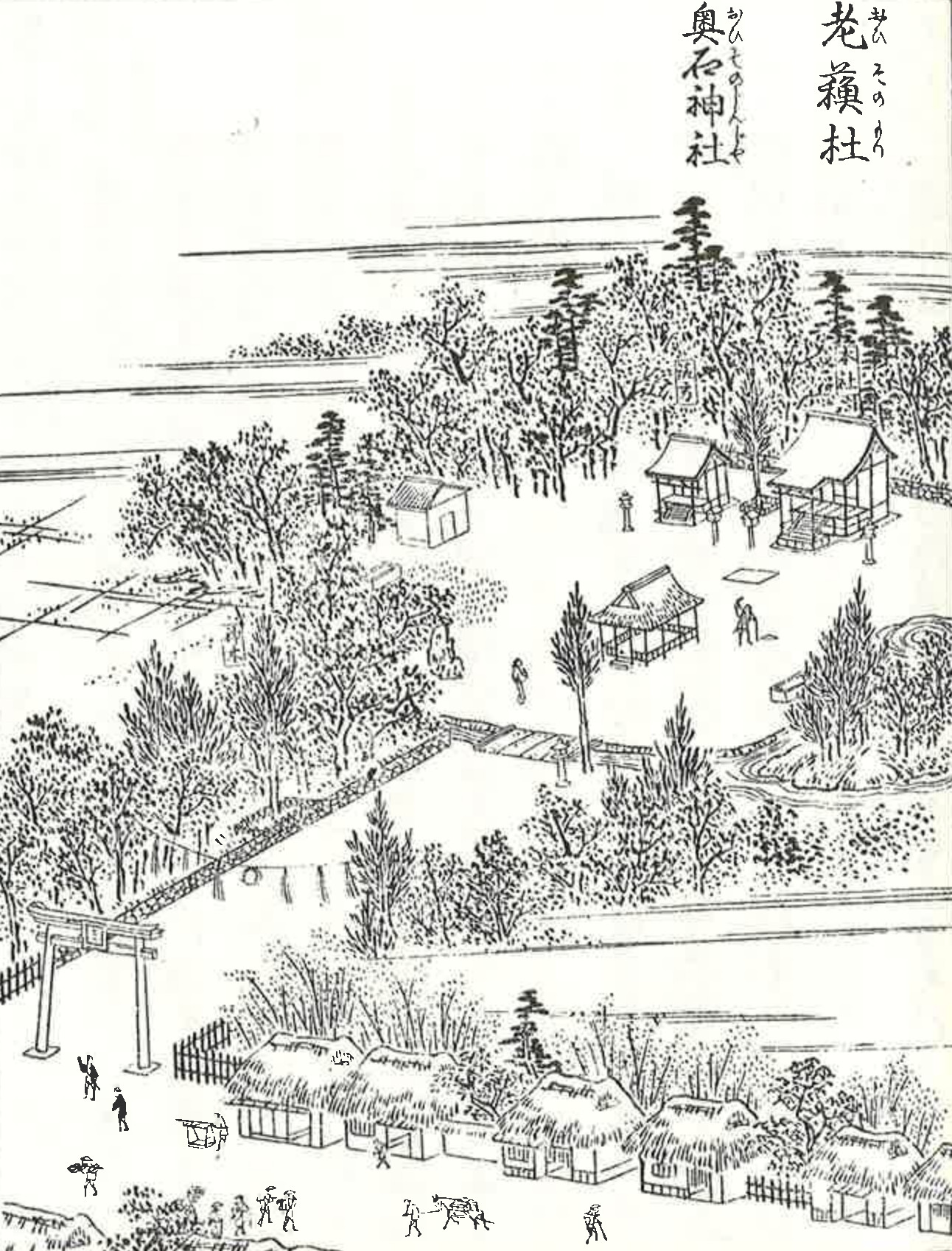

老蘇森(おいそのもり)

万葉の時代から数々の和歌や詩などに詠まれる名高い森です。往時は現在の数倍の面積を持つ大森林であったと伝わり、街道沿いの名所となっていました。「奥石神社本記」によると、昔この地域は地が避け、水が湧きとても人の住める所ではなかったのですが、孝霊天皇の頃に石辺大連という人物が樹の苗を植え神々に祈願したところ、まもなく大森林となり、この大連は生きながらえて齢百数十歳を重ねたため「老蘇の森」と称せられたと伝えられています。

木曽路名所図会「老蘇杜・奥石神社」

「いくかへりたか名もたちぬつもり行き年も老その森の霞に 藤原家隆」

「聞く人も老蘇の森の郭公(ホトトギス)名ごり露けき六月のころ 慈円」

表参道から中山道へでる途中を右へ曲がっていくと「根来陣屋跡」があります。

老蘇山 福生寺

1588年(天正16)僧光阿の開基と伝えられ、現在の本堂は江戸時代中期の建立とされています。

轟地蔵

轟橋のたもとに鎮座していた「轟地蔵」は福生寺境内に移されています。轟地蔵は小幡人形の可愛い千体仏で、安産祈願お地蔵様です。 福生寺をあとに中山道を少し進み、轟橋の手前右手に「轟地蔵跡」があります。近江輿地志略に掲載された轟橋の歌

「わきも子に近江なりせばさりと我文も見てまし轟の橋」兼昌(堀川百首)

「旅人も立川霧に音ばかり聞渡るかなとどろきのはし」覚盛(夫木集)

「あられふり玉ゆりすえて見る計り暫しな踏みそ轟の橋」読人不知(古歌)

井上多喜三郎

1902年(明治35)安土町西老蘇に生まれ、老蘇小学校を卒業後、代々続く呉服商を営みながら大正末期に民衆詩派、昭和戦前期は軽妙なモダニズム調の詩を発表し続けました。また、詩誌「月曜」を主宰しました。戦後はウラジオストックでの抑留体験を経て帰国し「近江詩人会」を設立、関西を代表する詩人でした。1966年(昭和41)没。

鎌若宮神社

創祀年代は不詳ですが、奥石神社の若宮として勧請したものです。東西老曽は元一村であり鎌宮四座でありましたが、東西分立する際に鎌宮四座の中、大村座が西老蘇として分離し「鎌宮の若宮」として勧請したものであると伝えられています。1680年(延宝8)の手洗鉢には「若宮大明神」とあります。 現在の社殿は、1791年(寛政3)暴風雨により破壊されたため、同年再建されました。 1793年(寛政5)佐々木氏による寄進の四ツ目紋がある燈籠があるらしいのですが、灯籠は多くありますが「四ツ目紋」が見当たらず・・・。 また当村雨乞祈願成就として寄進された1695年(元禄8)石燈籠もあるそうですが、どの灯籠なのか不明でした。 鎌若宮神社から150m進み、右手に「東光寺」、すぐその先に「西老蘇地蔵堂」があります。

東光寺

1522年(大永2)創建されました。境内に建部伝内の墓があるとのことですが、今ではどのお墓なのかわからなくなっているそうです。

伝内堂

堂内には木造の建部伝内像が安置されています。建部伝内

建部伝内は、織田信長に仕えた能書家で伝内流の祖であり、伝内書の屏風一双を所有しています。建部氏系図は、「寛政重修諸家譜」に記され、伝内書でよく知られたものに安土城の額・聚楽第の額、「庭訓往来」、「筆道伝授書」などがあります。

西老蘇地蔵堂・立場

東光寺の門前付近は西老蘇村の立場でした。古い家も残る静かな道でした。 静かでのどかな街道を750mほど進むと右手の水路脇に「泡子延命地蔵尊御遺跡碑」があります。さらに100m進むと右手に「泡子地蔵堂」、「西福寺」があり、左手に「不動明王道標」があります。

泡子延命地蔵尊御遺跡碑・不動明王道標

泡子地蔵堂は、元はここにありました。「大根不洗の川」と彫られています。この小さな水路の名前でしょうか。現在は西福寺の門前に移動しています。 不動明王道標には「不動明王道 是より二丁半」と彫られています。どこを指しているのか不明ですね・・

泡子地蔵堂・西福寺

西福寺は1577年(天正5)に応誉明感の開基で建立されましたが、1681年(天和元)に焼失、1687年(貞享4)本堂を再建しました。泡子地蔵堂の伝説

昔、この地に村井藤斎という者が、茶店を構え妹が茶を出して旅人を休ませていました。一人の僧が茶店で休憩をしていたところ、妹は僧に恋をしてしまいました。僧が立ち去ると僧の飲み残した茶を飲み、不思議なことに懐妊し、男の子を生みました。3年後、子を抱いて川で大根を洗っていると旅僧が現れ、子の鳴き声が御経を読んでいるように聞こえるといいます。三年前に恋をした僧でした。僧が男の子にフッと息を吹きかけたとたんに泡となって消えてしまったといいます。僧は「あら井」というところの池の中に地蔵があるからお堂を建て安置しなさいと言い残しました。 醒ヶ井の「泡子塚」とほぼ同じ伝説です。

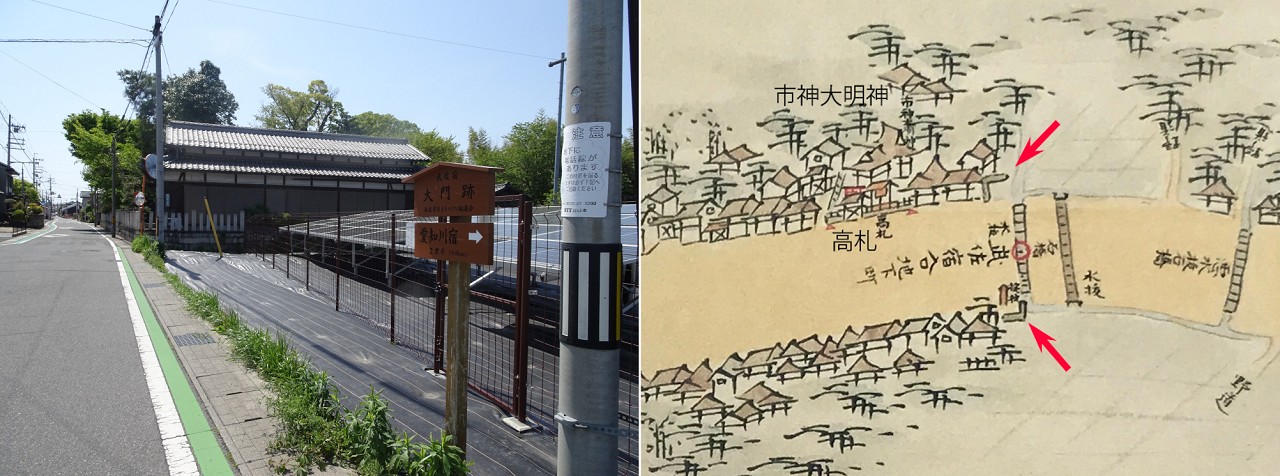

大門跡

恐らく武佐宿東側の見附ではないかと思います。中山道分間延絵図を見ると、枡形の門のようなものがあります。

牟佐神社(市神大明神)

牟佐神社門前には「高札場跡」の案内板もありました。昔は牟佐上社・下社があり、現在地は下社のことだとされます。武佐は佐々木氏の外護で市場が盛んだったため市神を祀っていました。 左手には日本家屋風の武佐小学校があります。地域に溶け込んだデザインで、素晴らしいです。その先、100mほど進むと左手に「広済寺」があり、門前に「明治天皇御聖蹟碑」があります。

明治天皇御聖蹟碑・明治天皇武佐行在所

1878年(明治11)明治天皇が北陸東海巡幸の際、高宮円照寺を出発、愛知川竹平で小休のあと、市田太郎兵衛邸で小休し、広済寺で宿泊されました。

石垣と後光巌天皇行在所碑

石垣は櫓門跡の石垣とされます。1361年(康安元) 後光巌天皇が60日間滞在したとされます。

広済寺

594年(推古天皇2)聖徳太子が武河綱に命じてこの地に建立、「東金堂」と称しました。1235年(嘉禎元)見真大師が関東から帰路の途中立ち寄られ、真宗に改宗されました。1184年(元暦元) 平重衡が鎌倉に護送される時に立ち寄ったといいます。広済寺の平重衡の墨跡

平重衡は平清盛の子で、寺の由緒書きにはこのように記されています。『元暦元年四月左近衛中将平重衡朝臣、鎌倉へ護送せらる時、当寺へ詣で本堂の柱に「世のうきめみつつ近江の武佐寺や広く済はん法ぞうれきし」と題して去れり』柱にはその墨跡が残っているとされます。武佐宿

1843年(天保14)の宿内人口は537人、家数138軒、本陣、脇本陣1軒ずつ、問屋2軒を有し、旅籠は23軒あったとされます。武佐は昔「牟佐」、「身狭」の字が使われていましたが、江戸時代頃より「武佐」が使われました。

脇本陣跡の馬頭観音・秋葉神社

八風街道道標・安土浄厳院道標

東側の脇道「八風街道」の道標です。『いせ みな口 ひの 八日市道』と刻まれています。1821年(文政4)建立。 八風街道は八日市・永源寺を経て八風峠を越えて伊勢へと抜ける道で、中山道分間延絵図に「日野江五里・八日市村江一里半・・」と記されている場所です。 安土浄厳院は中山道から分岐し、安土町の佐々木大社(沙々貴神社)・浄厳院・常楽寺に通じています。 こちらの「脇道」は中山道分間延絵図に「佐々木大社江道法十九丁 常楽寺村江道法一里・・浄厳院・・若州小浜街道・・越前駿河街道・・総見寺・・八幡町・・長命寺江道法三里余」とあり、様々な街道への追分となっていました。 道標のある四つ辻の角、左手が「松平周防守陣屋跡」、すぐ先に「愛宕山」が祀られています。 .

松平周防守陣屋跡・愛宕山

松平周防守康英は武蔵国川越藩主でしたが、近江蒲生郡内に飛地として2万石を所領しており、陣屋を置いて支配していました。しかし、康英が徳川幕府の老中を務めていた時に大政奉還となり、1868年(慶応4)領地は新政府に没収されました。 120m先の右手にもう1軒の「問屋場跡(大谷家)」があります。特に案内はなく、現代的な住宅が建っています。問屋場をすぎ、50m進むと左手の路地に小さな道標があります。