青葉若葉の二里【前編】

2022年4月30日

「ツール」⇒「作図・ファイル」⇒「アイコンのラベル表示」にチェックを入れると名称が表示されます。

KMLファイルに変換することでgoogle mapへのインポートもできます。

8:50 宿泊した大吉を出立します。

びしょびしょだったアウターはすっかり乾き、今日はとてもスッキリしたいいお天気です。宿をでるとまるでタイムスリップ。江戸時代に投宿し、旅をしているようです。 大吉を出るとすぐ左手に「鯉岩」、その向かいに「熊谷家住宅」、そのすぐ先枡形左手が「妻籠口留番所跡」あります。

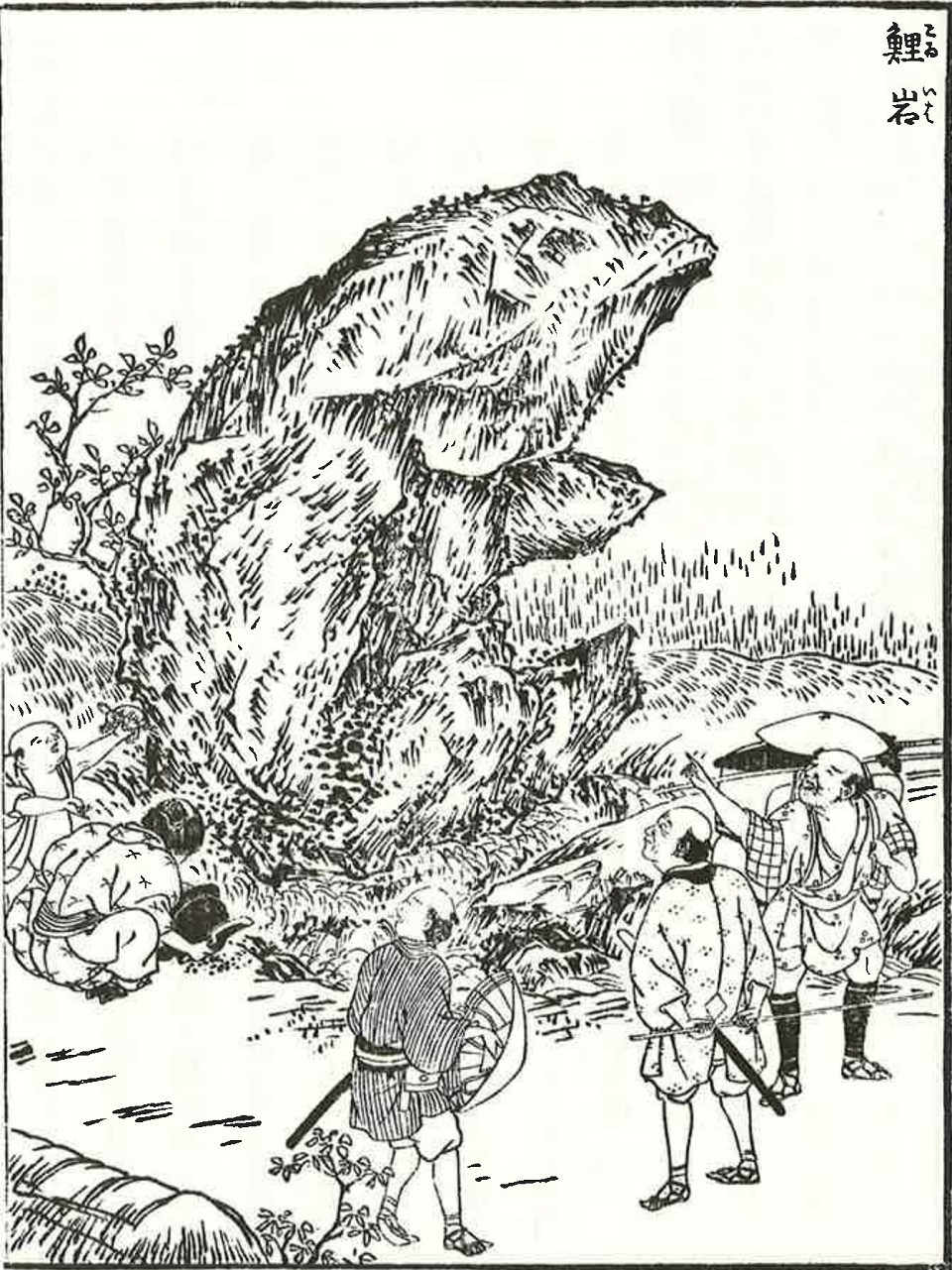

鯉岩

残念ながら明治24年の美濃地震で上部の岩が動き、鯉の姿を思わせる形は失われてしまいました。

木曽路名所図会に描かれた「鯉岩」

熊谷家住宅

19世紀初頭に建てられた長屋の一部です。昭和48年に町で買い上げ、解体復元されました。家の中には様々な古い道具が展示してありました。

妻籠宿脇本陣・奥谷(林家)

林家は木曽義昌に仕え、馬籠城籠城戦には島崎氏と共に戦っています。その後林六部左衛門は湯舟沢村代官を務めていましたが、中山道開通とともに妻籠宿脇本陣、問屋職を兼務しました。 林家は山元締・造り酒屋を営み木曽の三羽鳥と言われた商人的地主でした。現在の建物は1877年(明治10)に総檜で建て替えられたもので、本陣が衰退していたこともあり、和宮降嫁の際、また明治天皇巡幸の際にも奥谷で小休されました。現在は郷土資料館となっています。 島崎藤村の詩「初恋」に詠われたという「おゆうさん」はここ林家へ嫁いでいます。

ふれあい館

もうすぐ5月5日、端午の節句ですね。たくさんの鎧兜が飾られています。恐らく、妻籠宿の皆さんが古くから持っていたお人形なのでしょう。

妻籠宿本陣(島崎家)

本陣と問屋を兼務していました。問屋は脇本陣林家と本陣島崎家と半月交代で務めました。 島崎藤村の「夜明け前」では、主人公青山半蔵の妻「お民」の実家で半蔵の従兄であり義兄ともなるよき盟友、青山寿平次(島崎重佶)の家です。島崎家

島崎家の祖先は鎌倉幕府の重鎮・三浦氏です。1513年(永正10)に島崎監物重綱が初めて木曽へ来て、木曽義在に仕え妻籠に居住しました。島崎監物重綱が妻籠島崎:の祖です。その子、重通が1558年(永禄元)馬籠へ移り砦を預かりました。重通が馬籠島崎家の始祖で代々馬籠代官を務め、その末が本陣・問屋・庄屋の三役を兼ねました。妻籠島崎家は藤村の母の実家で、後に次兄広助が養子にきています。妻籠島崎家と馬籠島崎家は親戚ということですね。妻籠の集落保存

妻籠の見事な町並みは復元によって生まれ変わったものです。町並み保存の先駆的な運動をしたのが妻籠でした。宿場としての機能を失った妻籠宿は、林業以外は何もなく過疎化が進みました。昭和40年、国道の拡張により移転か、バイパス建設かという問題が起きた時、観光開発としての集落保存が提示され、昭和43年妻籠宿保存事業は県の明治百年事業の一つとして決定し、電信柱やテレビアンテナなども撤去・地中化され、家屋の修理・復元も始まりました。 妻籠の街並みは海外からの注目を集め、海外からの旅行客も多いです。この景観を残していくのはかなり大変だと思いますが、いつまでも変わらぬ景色であってほしいものです。

郵便局・旅籠

妻籠郵便局は明治6年、妻籠郵便御用取扱所として開設されました。当時の取扱所は本陣にあり、その後名称や場所も変わりましたが、現在地へ移ったのは昭和54年です。郵便関係の資料も展示してあります。

枡形

石垣を築き土を盛り段芝が張ってありました。明治32年から大平街道の改修工事により上部斜面を掘り割られていますが、石垣はそのままに往時をよく伝える枡形です。常夜灯は1809年(文化6)の建立で「秋葉山村中安全」と彫られています。 勝新太郎主演の映画「座頭市」のロケ地ともなっています。 往時のままの枡形を抜けると右手に「下嵯峨屋」があり、中も見学できるようになっています。階段を数段上がり下嵯峨屋の向かいに「延命地蔵堂」、延命地蔵堂の右手、光徳寺参道横に「寒山拾得像」があります。

下嵯峨屋

石置屋根の「下嵯峨屋」、建築当時は長屋であったものの一戸分を昭和43年に解体復元したものです。

延命地蔵堂

1725年(享保10)には「地風堂」と記されています。堂内には直径2mほどの自然石が安置されています。毎年4月のお祭りの頃には全身から汗のように水が滲み出て、「汗かき地蔵」とも呼ばれています。延命地蔵堂縁起

1813年(文化10)、飯田の杣人(そまびと・きこり)が寺下の蘭川で釣りをしていた時、石に上った所振り落とされるように川へ落ちたため、石をよく見ると石に地蔵の寝姿が現れていました。川中から引き上げ光徳寺門前に堂地を定め、石工に長けていた当時の住職、中外和尚が自ら蓮華台と龍の姿を描いた水舟を刻み門前の嵯峨屋小四郎と共に施主となりお堂を建てました。

寒山拾得像

左手の石垣は1854年(安政元)大地震のあとに積み直されましたが、1984年(昭和59)の長野県西部大地震で再び石垣が崩れた際に発見され、不思議な像が彫られているので道祖神の一種として祀られてきました。後に寒山拾得を題材とした「帯と巻物を持った人物による双体像」は国内唯一の珍しい絵と分析されました。彫られたのは文政年間に隣りにある「水舟」を手掛けた光徳寺の中外和尚と推察されています。寒山拾得とは

中国唐の時代の高僧、寒山と拾得のことで、文殊菩薩と普賢菩薩の生まれ変わりといわれています。二人とも奇行が多いですが、詩人としても有名で、禅画の画題としてよく用いられています。

光徳寺

寺伝では1583年(天正11)、妻籠宿覚書では、1500年(明応9)、伊那の川路村開善寺性天和尚が当地へ来て薬師堂を建て、隠居したのが創建とされます。 城郭づくりの石垣に囲まれており、枡形も含めて美濃・伊那口の備えとして、砦の役割もしていたと考えられています。 本堂扁額は山岡鉄舟筆で、藤村の初恋の人「おゆうさん」のお墓も光徳寺にあるそうです。

和智埜神社

中山道分間延絵図では「牛頭天王」となっています。妻籠宿の氏神・市神で、3・8の日に市が開設されていました。市は1610年(慶長15)山村氏によって許可されたもので、売買はこの市で行い諸商人の入買を禁止していました。 和智埜神社にお参りのあとは坂を下って中山道へ戻り、延命地蔵尊向かいに「生駒屋」、そのすぐ先左手に「厩」、「上嵯峨屋」と続きます。

厩(うまや)

厩とは「馬小屋」で、馬を飼育する小屋です。中も見学できるようになっています。

上嵯峨屋

木賃宿「上嵯峨屋」は18世紀の建物ですが改造が行われていたため、昭和44年に復元されています。

尾又・おしゃごじ様

尾又は木曽路と飯田道の追分でした。おしゃごじ様のすぐ先左手沢沿いの竹やぶの中に今も道跡が残っているといいます。宝暦年間(1760年頃)に飯田道が付け替えられ、橋場が追分となりました。 おしゃごじ様は御左口(みさぐち)神を祀っています。古代から土俗信仰の神様で、土地(境界)の神様、酒の神様、石神信仰など様々な説がありますが、謎が多い神様です。地方によって「ミシャグヂ」、「シャクジン」など様々な呼び方があるようです。 「おしゃごじ様」のすぐ向かいには「妻籠発電所」、水力発電所をしているようです。発電所はコンクリート造りですが妻籠に合うようなデザインになっていました。蘭川に沿って進んでいく建物はまばらになりますが、まだまだ古い街並みが残っています。

藁馬と蘭川(あららぎがわ)

左手に旧旅籠の八起、お地蔵様などを見て妻籠宿をあとに馬籠峠へ向かいます。国道256を突き抜けると左手に「さんまい道標」があり、ここから未舗装となります。

さんまい道標

昭和45年の建立で、「中山道・さんまい・まごめへ右旧道・左志ん道いいだへ」と刻まれていますが、「さんまい」はどういうことなのか・・・三昧、三枚、散米、参詣・・? 昭和45年ですから町並み保存運動の一環で馬籠まで道標を建立していったのでしょう。 駐車場裏の未舗装路を進み、右手は蘭川、左手は田んぼ、雰囲気のいい道を行くと「橋場集落」、数件の旧家があり、蘭川を渡る橋があります。橋の手前を左へ少し入ると大きな「飯田道道標」があります。

神明坂石畳・庚申塔

神明茶屋

中山道分間延絵図では神明橋手前左手に「神明茶屋」が描かれています。神明茶屋の位置が変わったのか、道筋が変わったのか・・・? 神明茶屋の集落を抜けると道は下り坂となり集落は途切れ、整備されたアスファルトの道となって男?川に架かる神明橋を渡ります。カーブを曲がると再び数件の旧家があります。左手に「旧金剛屋」、そしてその先が現在の「金剛屋」となります。

波奈屋・現在の金剛屋

藤がとっても綺麗でした。 金剛屋を過ぎて右へ曲がり、再び男?川を渡り「大妻籠集落」へ入っていきます。

大妻籠集落

中山道分間延絵図が書かれた頃、中山道は大妻籠集落を通っていなかったようですね。「古往還」が大妻籠を通っていたようです。このあたりは土砂崩れや大雨で幾度となく道筋が変わっています。 大妻籠でちょっと一休み、先程妻籠で購入した栗きんとんと朴葉巻をいただきます。栗きんとんは栗そのもので、びっくり。栗独特の甘みと香り、栗をまるごと食べている感じでとっても美味しいですね。

朴葉巻は米粉のまんじゅうにこしあんを包み、青々とした朴の葉で巻いて蒸し上げた、初夏しか味わえない木曽地方独特のお菓子です。朴葉のいい香りがお餅について豊かな味わいです。

大妻籠集落を進んでいくと右手に「まるや」その先に「つたむらや」どちらも民宿を営んでいます。

大妻籠でちょっと一休み、先程妻籠で購入した栗きんとんと朴葉巻をいただきます。栗きんとんは栗そのもので、びっくり。栗独特の甘みと香り、栗をまるごと食べている感じでとっても美味しいですね。

朴葉巻は米粉のまんじゅうにこしあんを包み、青々とした朴の葉で巻いて蒸し上げた、初夏しか味わえない木曽地方独特のお菓子です。朴葉のいい香りがお餅について豊かな味わいです。

大妻籠集落を進んでいくと右手に「まるや」その先に「つたむらや」どちらも民宿を営んでいます。

徳川秀忠と大妻龍一里塚

関ケ原の合戦の際、徳川秀忠は上田城にて真田昌幸・真田信繁親子の攻略に手間取り、合戦に間に合わなかったことは有名な話ですが、秀忠が中山道を関ヶ原へ急いでいたところ東軍勝利の知らせを聞いたのがこの一里塚あたりだったといいます。この一里塚前でカンカンに怒る父の顔を想像したに違いありません。(妻籠城という説もあります)

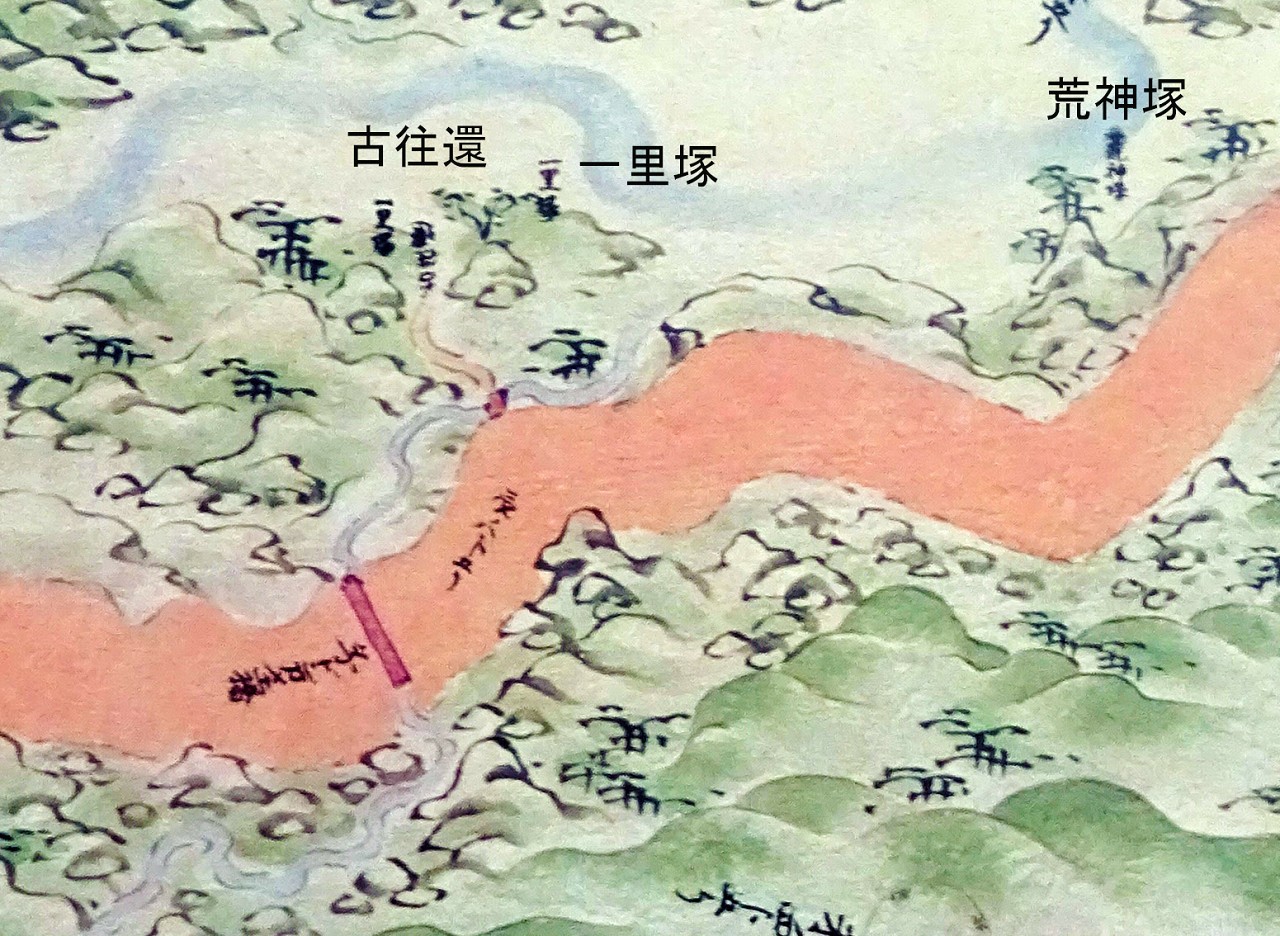

中山道分間延絵図の一里塚と荒神塚

往還右手の中洲のような場所に描かれ、一里塚の間に小さく「古往還」と書かれています。大妻籠は古往還沿いにあり、また荒神塚(庚申塚)は一里塚の手前、往還右手に描かれています。絵図が書かれた当時と現在は道筋が変わっているようです。「忠犬」の看板

「忠犬」の看板を見かけました。犬を使った有害鳥獣の追い払いを実施しているようです。犬はピンクの首輪をしているそうで、見かけたら無視するよう書かれていました。忠犬に会いたいな〜と思っていましたが、残念ながら会えませんでした。

どうがめ沢と下り谷石畳

県道から下り谷石畳を上っていきます。石畳の左手の沢が「どうがめ沢」です。どうがめ沢からの流れは男?川へ注がれます。 下り谷石畳の急坂を少し上ると左手に「牛頭観音」とされる石仏があります。 少し登ればこの高さ。さきほどの民宿こうしんづかあたりを見下ろします。

熊よけの鐘はいくつあったでしょうか・・20箇所くらいあるのでは?熊よけの鈴をザックに付けていきましょう。

石畳の急坂を上り終えると緩やかになり、1本道の中山道を進むと人家があり「下り谷立場」へ至ります。

少し登ればこの高さ。さきほどの民宿こうしんづかあたりを見下ろします。

熊よけの鐘はいくつあったでしょうか・・20箇所くらいあるのでは?熊よけの鈴をザックに付けていきましょう。

石畳の急坂を上り終えると緩やかになり、1本道の中山道を進むと人家があり「下り谷立場」へ至ります。

下り谷立場

男?川沿いの崖が崩れたようで、新たに石積工事をしていました。車は通行できない状況でしたが、人は歩けるスペースがあり通過できました。 大田南畝の「壬戌紀行」には「猶も山を谷にしゆけば人家二三戸あり。立場あり。谷の原といふ」とあり、分間延絵図の道の形からもこの場所は「原」と考えられます。

中山道分間延絵図の原と下り谷立場

絵図では「下り谷立場」は男?川を渡る橋「男?板橋」の手前右手に描かれています。現在その場所には立場があったような平地はなく崖になっています。恐らく下り谷立場は災害か何かで原集落へ移ったのではないかと思われます。 下り谷立場の人家が無くなり少し進むと右手にトイレがあり、左手の斜面に「倉科祖霊社」の小さな祠があります。

倉科祖霊社

1586年(天正14)松本城主小笠原貞慶の重臣、倉科七郎左衛門は命を受けて大阪の豊臣秀吉の元へ使いに行き、その帰り馬籠峠でこの地の土豪達の襲撃にあい奮戦しましたがついに下り谷で従者30余名と共に討死してしまいました。当時、木曽氏と小笠原氏は何度も兵を交えており、そうした因縁からこの争いが起きたと考えられています。 倉科祖霊社から緩やかな上り坂の山道を150mほど進むと左手に分かれ道があり、ここに「庚申塔」がありました。

男滝女滝

木曽に街道が開かれて以来、旅人に名所として親しまれた憩いの場でした。滝壺に金の鶏が飛び込んだ、元旦の早朝には金の鶏の鳴き声が聞こえる・・という「倉科様伝説」が、また吉川英治著「宮本武蔵」が修行した地として描かれています。倉科様伝説

倉科が盗賊に襲われた際、宝物の中にひときわ見事な黄金の鶏がありました。賊がこれを取ろうとすると鶏は自ら飛んでいき、滝壺へ沈んだといいます。後に夫の難を聞いた倉科の妻は西山の方を睨みつけて粟を撒いて「粟の粒ほど祟れ!!」と叫びながら谷へ身を投げました。その160年後(なんとも長い・・)西山に大蛇抜けが起こり祟を恐れた村人は社を建てました。

木曽路名所図会に描かれた「雌雄瀑布(めおのたき)」

右側の方に「男滝女滝」が描かれています。 中山道分間延絵図の中山道は男滝女滝への分かれ道から真っ直ぐ進み、県道の橋の下をくぐり、橋の横を登る道です。

中山道分間延絵図の中山道は男滝女滝への分かれ道から真っ直ぐ進み、県道の橋の下をくぐり、橋の横を登る道です。

滝見茶屋跡

中山道は県道の橋と滝見茶屋跡の間に出てきます。滝見茶屋の建物は石垣の上にありましたが、取り壊されてしまったようです。ストリートビューの2017年を貼っておきます。雄?の国有林

中山道の東側一帯は国有林であり、木曽五木と言われる「ヒノキ・サワラ・アスヒ(アスナロ)・コウヤマキ・ネズコ」は江戸時代厳しく管理され、明治になってからは官林、明治22年以降は御料林として保護されていました。島崎藤村の「夜明け前」ではこの「官林」の開放運動も一つのテーマになっていました。 県道より再び山道の中山道へ入り、緩やかに上って行きます。

県道より再び山道の中山道へ入り、緩やかに上って行きます。

樹林の中を緩やかに上って400mほど進み、小さな木製の橋へ出ると薄暗い山道からぱっと目の前が明るくなりました。とっても素敵な場所でした。

樹林の中を緩やかに上って400mほど進み、小さな木製の橋へ出ると薄暗い山道からぱっと目の前が明るくなりました。とっても素敵な場所でした。

往還右手に「一石栃白木改番所跡」、今は東屋やテーブルベンチが置かれ休憩にぴったりな場所となっています。

往還右手に「一石栃白木改番所跡」、今は東屋やテーブルベンチが置かれ休憩にぴったりな場所となっています。

一石栃の枝垂桜と子安観音

一石栃沢に住むものは難産をしないという古くからの言い伝えがあります。棟札によると昔は西渓(西山の古屋敷)にありましたが、1810年頃(文化年中)の蛇抜けにより現在地へ移り、その後1865年(慶応元)蛇抜けによって流出したため再建されました。毎年下り谷地区の人々によってお祭りが行われるそうです。 枝垂桜は現在地へ移転した際に、光徳寺の枝垂桜の子を植えたもので、慶応元年と明治37年の大蛇抜けに耐えてきた古木です。

一石栃立場茶屋

幕末には17軒ほどとの記録がありますが、明治時代になると峠道は寂れ明治38年、追い打ちをかけるように大蛇抜けにより集落は惨憺たる状況になったといいます。 牧野家は昭和45年まで踏みとどまりましたが、ついに妻籠へ移ったそうです。建物は江戸時代中期の建物で、当初は間口十間半もある大きな建物でしたが現在は南側が切り取られ、八間に縮小されていますが、お休み処として利用されています。

一石栃旅籠跡

一石栃には茶屋の他、旅籠も数件あったといいますが、今は墓石を残すのみです。 13:25 馬籠峠まであと一息です。ゆ〜っくり、のんびりしていたらこんなにも時間が過ぎていました。