2022�N5��1��

�u�c�[���v�ˁu��}�E�t�@�C���v�ˁu�A�C�R���̃��x���\���v�Ƀ`�F�b�N������Ɩ��̂��\������܂��B

KML�t�@�C���ɕϊ����邱�Ƃ�google�@map�ւ̃C���|�[�g���ł��܂��B

8:30�@�h������

�u�A�n���v��������Ƃɗ����h�ɂނ��ďo�����܂��B�����͓܂��Ă��܂��B���J���~���Ă��邩�S�z�ł��B�܂������߂蓇��ƕ�ł���

�i�����֊���Ă����܂��B

�i����

�n�ē���Ə����

���莵�Y���q��d�����ꑰ�̕��̂��ߌ������܂����B�n���N�͎����ɂ��o���o����1558�N(�i�\��)�A1584�N(�V��12)�A1665�N(����5)�ȂǗl�X�ł��B�i������

�ω����ɂ�

�~��ɂ��ω��������u����Ă��܂��B

���蓡���́u�閾���O�v�ł́u�������v�Ƃ��ēo�ꂵ�Ă��܂��B

���蓡���̕�͉i�����O�̎Ζʂ��������Ƃ���ɂ���܂��B�����̕��A���萳���̕�͂���ɂ���2�i�����炢�ɂ���܂����B

���蓡��(�t��)�̕�E���萳���̕�

���蓡���͐_�ސ쌧��钬�ɂĖS���Ȃ���̒n�����ɕ�肪����܂����A�┯�ƒ܂�������Ɏ��߂��Ă��܂��B

�u�閾���O�v��l���A

���萳���̕��͍Ȃ̂ʂ��Ƌ��Ɉꑰ�Ɨ���Č�������Ă��܂��B�����͌��i��

�_���ł����̂ŁA�_���l���̏㕔���l�p���ɂȂ��Ă�������������Ă��܂��B����Ƃ̊F�Ɨ���Ă���̂́E�E�@�h�̈Ⴂ�Ǝv�������ł��ˁB

���蓡������

����͖{�������̒��߂̂��������ȍL��Ɍ�������Ă��܂��B��ɂ��u��𑒂�̂����v�����܂�Ă��܂��B1896�N(����29)�ɖS���Ȃ�������ʂ��ւ̔҉̂ŁA���蓡���́u��؏W�v�Ɏ��߂��Ă��܂��B

�i�����̍M�\���Ɗω���

�i�������łĒ��R���֖߂�A�n�ďh�̍�������Ă����܂��B

�n�ďh

��𗘗p���Ĉꌬ�A�ꌬ�K�i��ɑ���ꂽ�h�꒬�͗�����������܂��B

�ŔL

�����Ƃ��̖̏�ɍ����Ă��܂����B�Ƃ��Ă����ƂȂ����ˁB

�h�������A�n���̑O���Ăђʂ�A���������

�u�������v�A����ɐ��\���[�g���Ŕn�ďh�A

�u���̞e�`�v������܂��B

������(����)

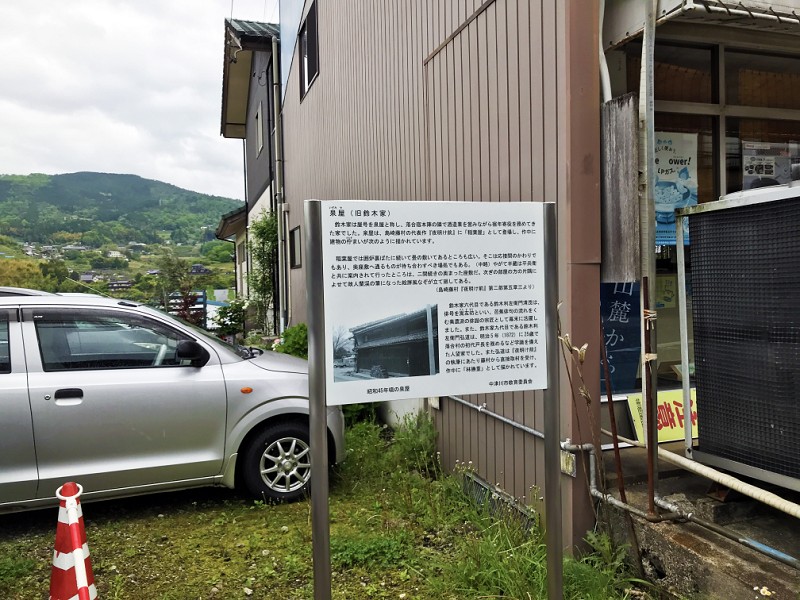

�h��l��w�߂��ƂŁA���蓡���̍�i�u���v�ɂłĂ���u�X����(���ꕽ)�v�̉Ƃł��B2�K���������������ƂȂ��Ă���A�����̎����𒆐S�ɓ���A�n�ďh�̐�����i�Ȃǂ��W������Ă��܂��B

�n�ďh

1892�N(����25)�ؑ]�쉈���ɍ�������������A1912�N(����45)�ɂ͍��S���������S���J�ʂ��邱�Ƃɂ��A�h��Ƃ��Ă̎g���͏I���܂����B

1895�N(����25)�A1915�N(�吳4)��2�x�̑�ɂ��]�ˎ���̌Â������͂قƂ�ǏĎ����܂����B���݂̍]�ˎ����͂����X���݂͑S��

�����őh�������̂ł��B

�ԉ���̞e�`

�e�`��1905�N(����39)�̓��H���C�ɂ�蓖���̌��`�������܂������A���̌��1985�N(���a60)�ɕ������ꂽ���̂ł��E�E�����͊K�i�ł͂Ȃ������̂ł͂Ȃ����ƁE�E�E

����Ɏԉ��������ƍĂўe�`�ɂȂ��Ă���A���ʂɁu����ɓ��v ������܂��B

����ɓ�

���R�����ԉ��G�}�ł͎ԉ����

�u����ɍ�v�ƋL����Ă���A���݂Ɠ����ʒu�Ɉ���ɓ����`����Ă��܂��B�����̐Ε������сA���݂͏W�������݂���Ă��܂��B

�}���z�̎ԉ�������肫��ƁA������n�菭���ɂ₩��

�u�Ή���v������ɉ���Ă����܂��B

�Ή���

������͒��R�����ԉ��G�}�ł��u�Ή���v�ƂȂ��Ă��܂��B

�n�ďh���ł�Ɠ��͊ɂ₩�ȉ����ƂȂ�A���X�Ɏ��E�͍L���萅�c�n�т��L����A���̒��𒆎R�����т��Ă��܂��B

�Ή��₩��250m�قǍ���ɍ���1m�قǂ̓��W������܂��B

���ÐV�����W

�u���@���ÐV���v�ƒ����Ă��܂��B����38�N�����B

�������瓌�R���𗘗p�����������R�����番�āA���̐�z�K�_�Ђ̐����֒ʂ��Ă��܂������A���̒������R���̓r�����番�Ă��̒҂֏o��̂��u���ÐV���v�ł��B

�ێR�̍�

�ɂ��ێR������ƉE��Ɂu�n�ď隬�v�̈ē��A���̂�����E��ɍM�\���Ȃǂ̐Ε��Q������܂��B

�n�ď隬�ƍM�\��

���ڏ�Ƃ��A�ێR��ȂǂƂ��Ă�Ă���A�������ォ��Ԃ��������ƌ����Ă��܂��B���q���v��̐킢�̎��A�ؑ]�`�������菫�ďd�ʂɖ����A����R�̍U����h�q�������_�ɂȂ����ꏊ�ł��B

�����100m�قǍ����

�u�z�K�_�ЎQ���v�A�Q����100m���i�ނƔq�a������܂��B�Q�������E��̑傫�ȐΔ肪

�u���萳����v�ł��B

�z�K�_��

931�N(������) �����ɖ[�ɂ���J��ꂽ�Ƃ�������������܂����A�ڍׂ͕s���ł��B

���萳����

�n�ďh�Ō�̖{�w����A���萳�����̂�����̂ŁA����Ɛ�c����̌o���A�l�ƂȂ肪���܂�Ă��܂��B���萳���͓��蓡���̕��ŁA�����́u�閾���O�v�̎�l���A�R�����ł��B1912�N(����45)�̌����ŁA��͐����̗F�l�Ō�ɔM�c�_�Ћ{�i�ƂȂ����p�c���s�ł��B

�z�K�_�ЎQ��������̍��肩���ֈꎞ�����R�����ʂ��Ă��܂����B������ɉ˂���

������(�����勴)���^���̓x�ɗ�����A�ʍs�ɍ����������̂�1741�N(���ی�)���30�N�ԁA

���M��o�R�ƂȂ��Ă��܂����B�Â������ł́u�r���̐V���֓���ӂ�͉Ƃ��Â����֒���o���Č����ɋ߂�����ʂ��Ă���v�Ƃ���܂��B���݂��̓�����̓I�ɂǂ��Ȃ̂��킩��܂��A�����ł͂Ȃ��ł����A���炭�c��ڂ̊Ԃ��铹�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B��������͊��ɔp���ɋ߂��悤�ł��B

�o�̓��c�_

�c��ڂƎU�݂���Ƃ̊Ԃ�1km�قǐi�ނƉE���

�u�M�B�T���Z�b�g�|�C���g100�I�v�Ƃ���������Ƃ����x�e��������A�傫��

�u�����q�K���v������܂����B

�����q�K���

�w�K�̎��̖ؑ]�H�o�Â�Ε䔞���ȁx

�����q�K��1891�N(����24)�����o�����A�̋��̏��R�ɋA�Ȃ���ۂɖؑ]�H�𗷂��A�u�����͂��̋L�v���c���܂����B�n�Ă����蔞�䂪����Ă���c����ڂɂ��āA�ؑ]�̋��J�ł͌K���肾�������߁A���̂�����Łu�����T�Ɏ���Ă͐��E��ʂɂ���̊�����v�ƋL����A���̋傪�Y�����Ă��܂��B

�T���Z�b�g�i���n

�V�C���ǂ������Ȃ��i�����������E�E�E�m���ɗ[�����Y��Ɍ��������ȏꏊ�ł��B

�E��͓c���A����͎��ђn�̒��߂̂悢����300m�قǂ�

�u�V��������v�Ɏ���܂��B�E���

�u�V��������v����

�u�m�ԋ��v�A

�u�ؑ]�H�̔�v�A���̂������

�u�V�����̈ꗢ�ˁv�A�V�����̌����Ɛ����ꗢ�˂̊Ԃ�

�u�M�Z���Z�����̔�v������܂��B

�V��������

���Ă͗������ɐ�100m�������ꏊ�ɂ���܂������A�����Ɍ��ݒn�ֈڂ������߁A�u�V�����v�Ƃ����悤�ɂȂ�܂����B

���і��������ł����B

�m�ԋ��

�u��������ʂ͖ؑ]�̏H�v

1842�N(�V��13)���Z�h�̔o�l�ɂ�茚������܂����B�X�ȋI�s�f�ڂ̋�ł��B�X�ȋI�s��1688�N(�勝5)�A�m��45�̎��Ɋ𗧂��A�ؑ]�֓��菼�{�����牎�P�n��A�H�́A�P�������o�č]�˂������܂ł̋L�^�ł��B

�ؑ]�H�̔�

�u�����k�ؑ]�H�@�����V�l�v

1940�N(���a15)����65�ł������������n���̗v���ɂ���Ċ��|�������̂ł��B������60�����玩�g���u�V�l�v�ƋL���悤�ɂȂ��������ł��B���1957�N(���a32)�ӂ邳�Ƃ̉�ɂ���Č�������܂����B

�M�Z���Z�����̔�

1698�N(���\11)�ɔ��Z�ƐM�Z�̍����_�����n�܂�A���\13�N�ɂ��̏ꏊ(���~�])�Ō������������ł��B���݂̌������u�n�ē��v�ł����A�����̍����͂����A�V�����ł����B

�f���炵���Ó����c���Ă����ؑ]�H�͏I���ł��B��������

���Z���֓����Ă����܂��B

�V�����̈ꗢ��

���˂�1993�N(����5)�ɕ����������A�����܂����B���˂͑傫����`�����̂܂c���Ă���̂�1993�N(����5)�ɔ����������������̂ł��B�|���A�����Ă��܂����B

�ꗢ�˂̐悩��

�����̐Ώ��֓����Ă����܂��B�����ɃA�X�t�@���g�̓��ɂԂ���܂����A���̂܂ܐ^�������Ώ�������Ă��܂��B

�����̐Ώ�

1994�N(����6) �����̎p���c���Ă���3�ӏ��A70.8m���Ȃ����킹�ĕ����������Ȃ���A�S��840m�̐Ώł��܂����B�Ώ�͋}����z���闷�l�̕ւ�}���đ���ꂽ���̂ŁA�����ɍ���J�������ڂ��ʂ����Ă��܂��B

�����̐Ώ�x�e��

�ē��ɂ́u�x�e������̉��]�v�Ƃ����}�u�R�A�c�؏���Ə�����Ă��܂����A���ɕ����ĂȂ�������܂���E�E�E�E

�T���Ƃ������Â��Ώ�̓�������ɐi�ނƍ����

�u�Ȃ����̓m�v�ƒ���ꂽ�Δ�A���̐捶��Ɍ���������

�u�\�ȓ������������v�Ə�����Ă��܂��B

�Ȃ����̓m

�q�g�c�o�^�S�̖��w���܂��B���N�Z�C�Ȃ̐A���Ŗؑ]�여��̎R�Ԏ��n�̂ق��́A�Δn�Ŏ������Ă���݂̂̒��������ł��B�����n���������ߒ��������A�̖����킩�炸�A�u�Ȃ�A�Ȃ�v�ƕs�v�c�����A�u�Ȃ����̖v�Ƃ������������Ƃ���܂��B���{�ɂ����Ă͊�Ƃ���A��Ŋ뜜�U�ނɎw�肳��Ă��܂��B�����ɂ���́A1976�N(���a51)�A�����V�l�N���u�ŐA���������̂ŁA�������Ă�����̂ł͂���܂���B

�����̂��̂Ǝv����Ώ�

�\�ȓ�

1570�N(�V��2)�ؑ]�`�������c�����ɏ]�����Z�N���̍ہA���Ă��痎���̓������C���A�����͓�H�̂��ߐΏ�Ƃ��A�n�ē��Ə\�ȓ����ʂ��ؑ]�̖{�X���ƂȂ�܂����B���̐l�́u�\�Γ��v�Ƃ��������ł��B�������R���ł��������ߊJ������Ƃ�c����A�����̂܂܂̎p���c���Ă��܂��B

�\�ȓ�������������

�u�o�H�O�R�_�Ё@�C�����v�Ə�����Ă��܂����A���łɉc�Ƃ��Ă��Ȃ��悤�ł��B1991�N(����3)�̎����ɂ����u�Ώ�R���v�Ƃ����������܂��c�Ƃ��Ă����悤�ł����A���ꂪ�u�����������v�Ȃ̂��A���ɂ��������������̂��E�E���ƂȂ��Ă͂킩��܂���B

�̂͂��̓�����5�A6���̒������������Ƃ����܂��B

�ύp��(���˂����₭)

�R������

�u�ύp��v�Œm���Ă��܂����B�V�������痎���勴(������)�Ɏ��钆�R�������Ɍύp���Γ��X��7���قǂ���܂����B

�u���}����`�@�{�Ƃ��˂����₭�@�\�ȓ�����v�Ƃ����Ŕ������ɎO���A�㉤���Ɉꖇ���݂��c���Ă��邻���ł��B

�ύp��̗R���͗����h��

�{�w����P���q���ɔ��܂������̘Q�l���d�a�ƂȂ�A�Ɛl�ɗ��ݐ���ނ̖���W�ߗ��荇�킹�Ďg���A�������܂����B�Q�l��

��ב喾�_�������Ɍ���ċ����Ă��ꂽ�菝�̖���ł��邩�炨��ɓ��Ƃ֓`���Ă����Ƃ����c�����Ƃ���܂��B�P���q�̎q���\�ȓ��֕��Ƃ̐܁A�ύp��̔�`������A���Ƃ̓����傪����L�����ƌ����܂��B

�\�ԎɈ��u�ؑ]�X�����G�I�сv�ɕ`���ꂽ�\�ȓ��̌ύp��

�w�T�@�T�@�������Ȃ����Ă�����܂��@�c���̖���u�ύp��v�͓����̂����̂����݁A���(�菝)�A���r(�n����)�A�˂Ԃ�(����)�A�͂���̂Ƃ��낫��킸�ЂƂ��ɂĂȂ��鎖���������A�u���������₭�v�̂����悹�鎖�͋������̋���������悹�A���ɂقꂽ�����������т��т��Ƃ����悹�鎖�͊�H�エ�����Ȃ݂ɂ������Ȃ���x�ƍp��̌��\�����ĂĔ���l�q���`����Ă��܂��B

�����������Ղ���500m�قǂŐΏ�͏I���A�A�X�t�@���g�̓��ɂȂ�܂��B�T���Ƃ����X�т��I��薾�邢�̂ǂ��ȓ���i��ł����܂��B���������

���������Ƃ��̏�������

�n���ω����J���Ă��܂��B

�������ՂƔn���ω�

1705�N(��i2)(���̎����ł�1742�N(����2))�Ɉ㉤���̞����𒒑������ꏊ�ł����A���a18�N�ɐ푈�ŋ��o���ꌻ�ݎc���Ă��܂���B

�������ē��̉��̕��ɂ͔n���ω����Ȃ�ł��܂��B

�������Ղ���200m�قǐi�ނƍ����

�u�㉤���v������܂��B�㉤���ɂ�

�u�}�����v��

�u�m�ԋ��v������܂��B

�㉤��(�R����t)

�n���͕s�ڂł����A�V��@�̖����Ƃ��ĉh���܂������A�퍑����ɕ����ɂ����ꎞ�r�₦���Ƃ���܂��B1544�N(�V��13)�ɐ��_���O���ċ�����y�@�ɓ]���܂����B

�ޗǎ���A�����ɉu�a�����s�����̂Ő����V�c�̒��߂����s��e�n�������t�@��������ň��u���A�a�C���Ö@��`�������Ɠ`���A�㉤�������̈�ł����B

�q���̒�����(�p�̒�)��t�Ƃ��Ă��L���������Ƃ���܂��B

�㉤���̎}����

�����h�̔o�l�A�����V(�������ڂ�)�͎���300�N�̎}�������u���̓����̓����ɐ�����������ȁv

�Ɖr�݂܂������A�ɐ��p�䕗�œ|��A����Ղ������ł��܂��B

�m�ԋ��

�w�~�����ɂ̂��Ɠ��̏o��R�H���ȁx

1853(�Éi6)�o�l�E�����V���ԉ�160��������Â����̋����������܂����B�o�l�E�����V�ɂ��Ă͗����h�ŒNjL���܂��B

�㉤���̎O�d�Γ�

�O���A���_�t��̎��Ɍ��������Ɠ`���܂��B

�㉤�����o�鍠�ɂ͌��\�ȉJ�ɂȂ��Ă��܂����B�J�b�p�𒅍���ł���ƈ㉤���̏������Ԃ��Ȃ��Ă�������ƃr�j�[���P�������Ă��Ă��������܂����B�J�b�p�ŏ[���Ȃ̂Œ��d�ɂ��f�肵�܂������A���̋C�Â��������������܂����B���������n���̕��X�̗D�����͗��̑�Ȏv���o�̈�ł��B

�㉤�����o��200m�قǂœ��͓˂�����A���Ȃ���܂��B�Ȃ����Ă����̍��薯�ƑO�ɃC�{�ω��ƌĂ��n���ω�������܂��B

�n���ω�(�C�{�ω�)

�����ω��Ƃ��Ă�A�C�{���ł���Ɛ���Ċ�����������A���������2�ɂ��ĕԂ��K��������܂����B

�C�{�ω�����180m�قǂ����ނƉE�肩�獇�����Ă��铹������܂��B�����͌�

�u���M��y�֓S���v�̋O���̐Ղł��B���̂܂ܒ��R�����z���č���|��Ԃ̒��֓��藎����A���M��쉈���ɑ���A�F�����A�����疡�X��֒ʂ��Ă��܂����B���M�L�т̖؍ނ͔n�Ԃɂ���Ĕ��o����Ă��܂������A���a13�N��

���M��y�֓S�����~����؍ނ��^�����Ă��܂������A���a29�N�̍��J�ɂ����H���j�����g���b�N�ɐ�ւ����܂����B���ł��M�̒��ɂ͂�������O���Ղ��c���Ă��邻���ł��B

���������猩��������

���h����̑�̐��ʂ������A�傫�ȉ����Ȃ��狴��n��Ɠ˂�������u�ѓc�����W�ƐΕ��Q�v������܂��B

������(�����勴)

���R�����ԉ��G�}�ɂ́u�������v�ƂȂ��Ă��܂����A�u�������v�̂��Ƃł��B�]�ˎ���ɂ͌��݂�菭�������ɂ������Ƃ���܂��B�����̉������͗���������A���݂��؍ނőg�ݏグ�������ȋ��ƌ����A�L�d�̊G�ɂ��`����Ă��܂��B�J���[�����ߙ����Ƃ��Ă��܂������A���̐������������ߋ��䂪�ɂݍ^���ł悭����܂����B

�ؑ]�H�����}��ɕ`���ꂽ�u������(������)�v

�u�h�̓����ɂ���@�������Ƃ����ӁB�o���������o���Ğ����Ƃ��B���Y�Ȃ��v�ƋL����Ă��܂��B

�ѓc�����W�ƐΕ��Q

���R���_�⓻�ւ̕���_�ł��邱�̏ꏊ��1896�N(����29)�Ɍ������ꂽ���W������A�u�E�ѓc���@����ԑP�����v�ƍ��܂�Ă��܂��B

���R���̕ϑJ

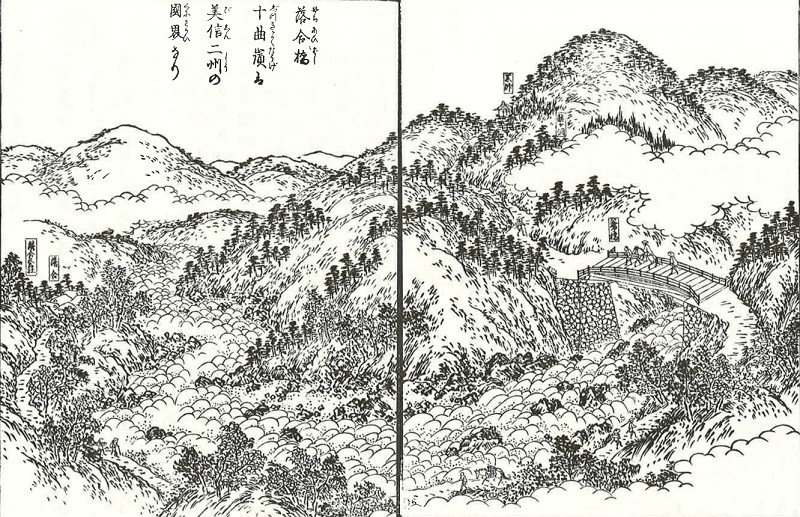

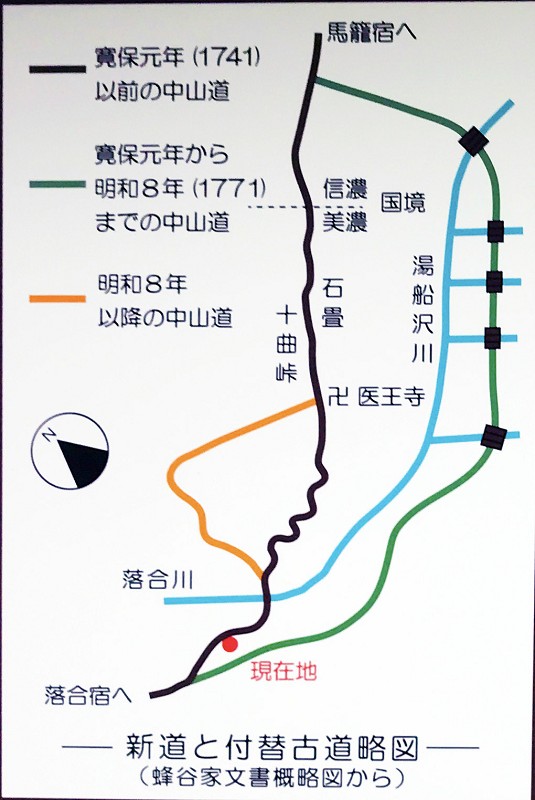

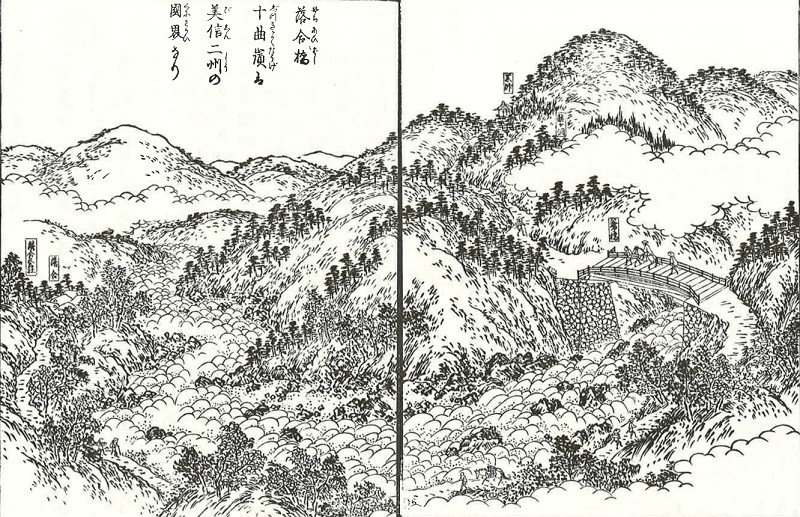

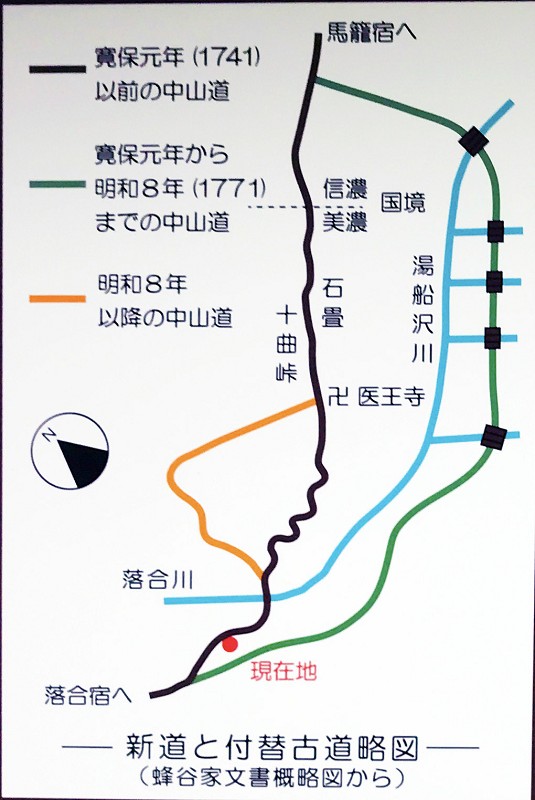

�Ñ�E���������R���͗��������_�⓻(1569m)���z���郋�[�g�ł����B�����̒��R���͈㉤������Â�܂�ɎR�����z���铹�ł������A���������悭�^���ŗ�����邽�߁A1741�N(���ی�)�����R���̓��M���o�R�Őz�K�_�А��ɏo��悤�t���ւ����A30�N�ȏ�g�p����܂������A1771�N(���a8)��17�������������ߔp�~����A�ȑO���\�ȓ����o�R���铹�ƂȂ�܂������A�㉤������̂Â�܂�̓��͔p�~����A���݂̖k���ɑ傫���Ȃ����Ċɂ₩�ɏ�铹�ɂȂ�܂����B

������

�ѓc�����W����60m�����J�[�u���Ă���Ί_�̂���ꏊ��

�u���ؔԏ��v�u���n�M�\���v���������Ƃ���܂��B���ؔԏ���1669�N(����9)����1727�N(����12)�܂ł����ɒu����A�܂��M�\�������̂�����ɂ���A�����̑O�͉��n���Ēʂ�Ȃ��Ɨ��n����قǐ_�Ђ������M�\�l�ŁA�u���n�M�\�v�ƌĂ�Ă����Ƃ����܂��B

�����130m�قǐi�ނƍ����

���D������������Ă��܂��B

�����h���D���

2022�N(�ߘa4)�ɒn���̕��X�ɂ�蕜�����ꂽ���̂ł��B���̕ӂ�́u���v�Ƃ����n���ő��ɍ��D�ꂪ�������Ƃ����L�^������܂��B�܂����R�����ԉ��G�}�ɂ��u���v�ɍ��D���`����Ă��܂��B�������w���Z�\�Z�h�x���̏h���u�����h�v�֓����Ă����܂��B

���Z�\�Z�h

�u���Z�\�Z�h�v�Ƃ́A�����E���Ð�E���E��ՁE�v��E��ԁE�����E���c�E�L���E���[�E�͓n�E���]���E�ԍ�E����E�փ����E���Â��w���܂��B

����ƍN�͔��Z���ɖh�q�̋��_��u�����ƒ����A

�T�P���\���Α喼�Ƃ��������M���̍ȂƂ��āA

���[����V�z���ĉł����܂����B��ɋT�P�̒�A�`���������ˎ�ƂȂ�ƌ��R�����x�܂Ŗؑ]�쉈���ɑ傫�Ȗh�q���ƂȂ��h��z���܂����B���ꂪ�u��͂���v�ł��B

���Z�\�Z�h�͑����͊����W�������ɊX���������s���܂������A���(��v��)�E�v��E�͓n�Ȃǂ͏h�ԋ������������邽�ߌv��I�ɐV�݂���܂����B

�������ꂽ���D�ꂩ�猧�����z���A���̞e�`�ɉE���

�u��̈�˂ƏH�t��铔�v������܂��B

�����h��̈�˂ƏH�t��铔

1792�N(����4)�����̏�铔������܂��B ���Ă͓��Ԃɂ����h���F���Ă��܂����B

�����h�̞e�`

�����h�͓��̒����ɗp��������Ă��܂������A1880�N(����13)�̖����V�c���K�̍ۂɓ��̉E���Ɋ��܂����B

���Ð�s�͒��R���̂݃J���[�̐���荞�ܑ����{���Ă��邽�߁A�����킩��₷���ł��B

�e�`����70m���Ȃ��肳���80m���ʁA

�u�������v�֊���Ă����܂��B

������

1542�N(�V��12)�~�_��l�ɂ���ĊJ�R�E�n������܂����B������

�����s���약�������J��ƂȂ�܂����B����ɔ@���̖{����

�b�S���Ɠ`���܂��B��O�̓��{��l�������1817�N(����14)�Z�E�A���_�ɂ�茚�����ꂽ���̂ł��B

�܂��o�l�A

�����V(�������ڂ�)�̕悪����܂��B�����V�͈���3�N�A84�ŖS���Ȃ��Ă��܂��B

��������蒆�R���֖߂�A�����h���S�n�����Đi��ł����Ƃ����E���

�u��̏�c����c�ƏZ��y���Ə�铔�v�A�����4���قǐ悪

�u�Ձv�̈ē�������A�����捶�肪

�u�e�{�w�Ձv���̐��ʂ�

�u��铔�Ɨ����h�{�w�v�ƂȂ��Ă��܂��B

��̏�c����c�ƏZ��y���Ə�铔

��̂���y���͖�������̌��z�Ƃ���A�y���̑��Z����L�`�������Ƃ��ēo�^����Ă��܂��B�y���O�̏�铔��1813�N(����10)�����B�����h�̏�铔�͏㒬�̕��ȊO�A�����V�c���K�̐܂ɂ悻�ֈڂ���Ă��܂������A�Ăяh��ʂ�֖߂���܂����B

��

���蓡���̏����u�閾���O�v�̐R�����̓���q�A�я��d(�{���͗�؍O��)�̐��ƐՂł��B�����́u�v�ő���������c��ł��܂����B�O����9��ڂŁA��N�͎�����p�Ƃ��\������葺���߂�������܂����B�܂��A���Z�h�̔o�l�����V(��ؐ���)�͐�6��ڂł����B

��铔

1815�N(����12)�����B���̏�铔���ŋ߁A�����h�֖߂��ꂽ���̂ł��B

1843�N(�V��14)�̗����h�̋L�^�ł́A�{�w1���A�e�{�w1���A75�ˁA�l��370�l�A����14���ł����B

�����h�e�{�w

�≮�E���������˂��˓c�������߂Ă��܂����B�����h�͖ؑ]�O�R�����Ɩؑ]�O�瑺���̑����ł��������߁A������2������A�˓c�Ƃ͎R�����̏����߂Ă��܂����B

�����h�{�w

�{�w�͖≮�����˂�����������߂Ă��܂��B�ؑ]�O�瑺���̏��������߂Ă��܂����B

��17�h�̒��ŗB��A�����̎p�𗯂߂Ă��܂��B���݂̌�����1815�N(����12)�̑�Ό��1818�N(����15)�Ɍ��Ă��܂����B����͉���ˑO�c�Ƃ���Ύ��������ɔq�̂������̂ł��B

�����h�{�w

��i�̊ԋ߂��ɂ͊ۂ���q�����݂����A�����Ƃ����Ƃ��͂������珬���̕����ɓ���邱�Ƃ��ł��܂����B�����̊Ԃ̓V���p�͊J���悤�ɂȂ��Ă���A�E�т���i�̊Ԃ��x�삷�邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă��܂����B�܂��A���p�̔���������P�������֒ʂ��Ă��܂����B

����ڎs��c�\�Y�Ɨ����h

�Éi�̂͂��ߒc�\�Y(5��ڊC�V��)�������s�悩�璆�R���o�R�ō]�˂֖߂�r���A�^�`�̈����_���ɕt�����ē�a���A�����h�̑���l��c�Ƃ�{�w����Ƃɏ��������ߖ����ɍ]�˂֒������Ƃ��ł��܂����B

�����h�{�w�����Ƃɐi��ł����ƍ���ɑ傫�Ȋ����W�����Ă���܂��B�����80m�قǂŐ��̞e�`�ƂȂ�A�e�`�E��ɖ劥�̏����ڈ���u�P�����v�������Ă��܂��B

�������劘

�V�����ςĂ����劘�ƈ�˂��ۑ�����Ă��܂��B10�����̗����h�Ղ�ł͑劘�Ŏς���l�L�m�R�`���U�镑���Ă��܂��B

�劥���ƑP����

1600�N(�c��5)�̑n���A�~�l(���o��t)�̍�Ɠ`�����Ă���߉ޔ@������{���Ƃ��Ă��܂��B�P�����̏����u�劥�̏��v�ƌ����A���h�ȏ������H�ɂɂ傫���Ƃ͂ݏo���Ă��܂��B

�����ɂ�1695�N(���\8)�̖��ӑ��A1725�N(����10)�̖�����A1816�N(����13)��铔�Ȃǂ�����A�����V�c��O�����ƈ�˂��c���Ă��܂��B

���̞e�`�̍���ɑ傫�ȓ��W�A�E��ɂ͏�铔�������Ă��܂��B

���W�Ə�铔

�u�E�����哹���Ò��ꗢ�v�ƍ��܂�Ă��܂��B�������N���܂�̒n���L�u���吳11�N�Ɍ����������W�ł��B��铔��1867�N(�c��3)�����B���̏�铔���ŋ߁A�����h�֖߂��ꂽ���̂ł��B

�e�`�̐�͌����ƂȂ��Ă���A�����������u����������Ւn�v�̐Δ肪�����Ă��܂��B

����������Ւn

���̌�����������ł������Ǝv���܂����A�ڂ����͂킩��܂���B�������ƂȂ����̂́A1889�N�i����22�j�A���̌�1956�N�i���a31�j�ɒ��Ð�s�ƂȂ��Ă��܂��̂ŁA���̊Ԃɖ��ꂪ�������Ǝv���܂��B

�J�̂Ƃ��͋x�e����ꏊ���Ȃ��Ȃ�����܂��A���̗����h�e�`�ɂ�������̓g�C��������܂����A�����̕t�����l�������������߂����ł��炭�x�e���Ă��܂����B

11:00�@�܂��܂��J�������Ȃ��Ă��܂������A���̂܂ܒ��Ð�h�������Đi��ł����܂��B

�n�ďh���ł�Ɠ��͊ɂ₩�ȉ����ƂȂ�A���X�Ɏ��E�͍L���萅�c�n�т��L����A���̒��𒆎R�����т��Ă��܂��B

�Ή��₩��250m�قǍ���ɍ���1m�قǂ̓��W������܂��B

�n�ďh���ł�Ɠ��͊ɂ₩�ȉ����ƂȂ�A���X�Ɏ��E�͍L���萅�c�n�т��L����A���̒��𒆎R�����т��Ă��܂��B

�Ή��₩��250m�قǍ���ɍ���1m�قǂ̓��W������܂��B