2025年4月27日

「ツール」⇒「作図・ファイル」⇒「アイコンのラベル表示」にチェックを入れると名称が表示されます。

KMLファイルに変換することでgoogle mapへのインポートもできます。

13:20 今須宿をあとに柏原宿へ向けて進んでいきます。今日もいいお天気です。楽しく歩けそうです。

すぐ先左手に「真宗寺」という小さなお寺があります。さらに90m右手に小さな「地蔵堂」があります。

地蔵堂

100mほど進むと小さな橋(中山道分間延絵図では轟橋)を渡り、160mほど進むと右手に「法善寺」、左手の道に今須八幡神社の鳥居があります。

法善寺と今須八幡神社鳥居

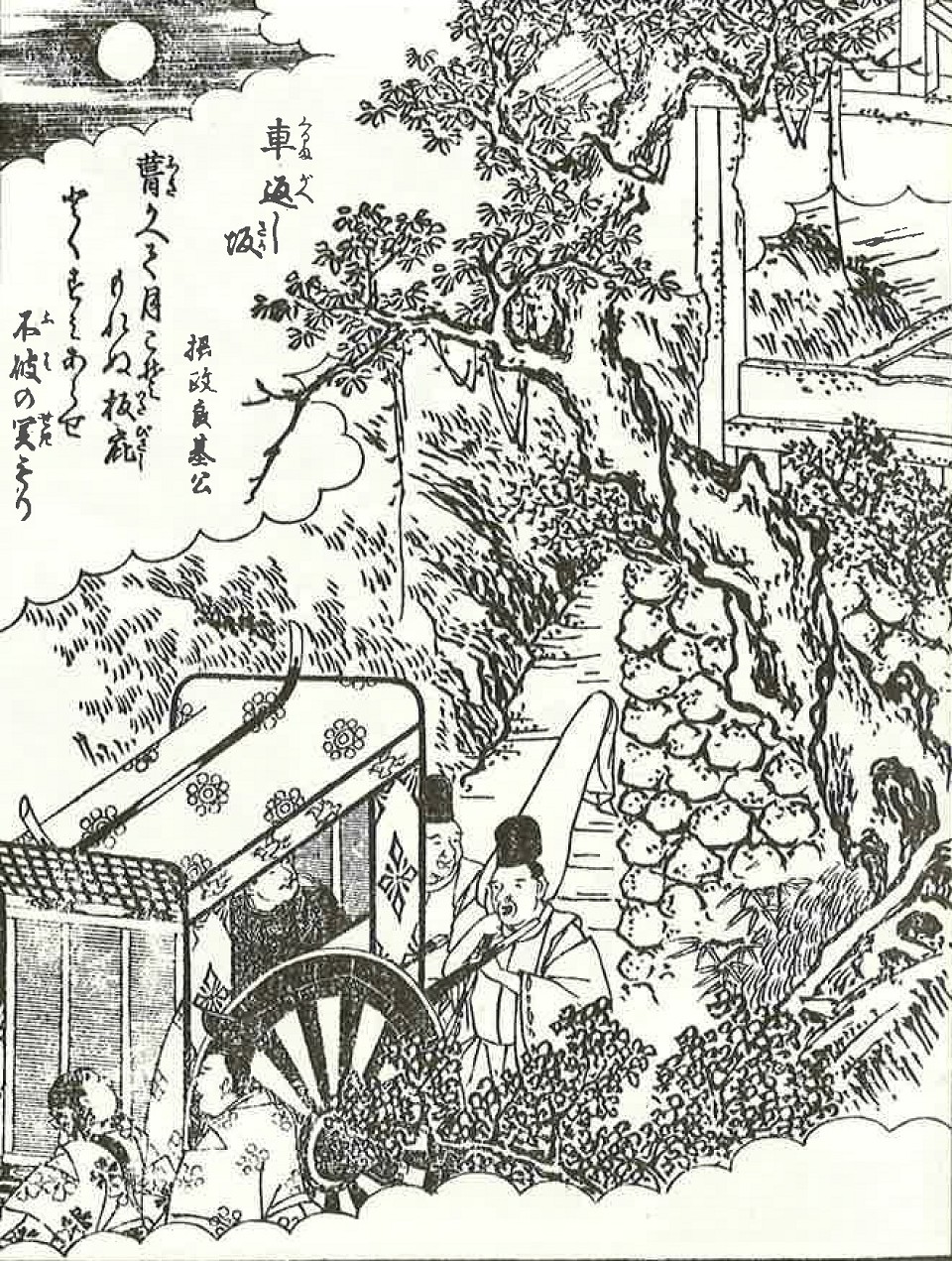

法善寺は、1681年(天和元)本願寺十五世常如の法第賢宗が創建しました。 今須八幡神社は、ここを左へ曲がり400mほどの山裾に鎮座しています。 次の路地にも「山燈籠」があり、さらに170m、左に未舗装の上り坂があります。ここが「車返し坂」です。

木曽路名所図絵「車返し坂」

『ふきかへて月こそもらね板庇 とくすみあらせ不破の関守』摂政良基公(二条良基) 1897年(明治30)頃までは中山道の坂道が通っていましたが、東海道線が敷設され道が付け替えられて、この坂道は廃道となりました。

車返し地蔵尊

地蔵堂がいつから祀られていたのかは不明ですが、中山道分間延絵図には「地蔵堂」の記載があります。 車返し地蔵尊の先は国道やJRの開発によって丘が削られ、道がなくなっています。付け替えられた道に戻り、国道を突き抜け、JR東海道線の踏切を渡ります。大きな工場前のカーブした道を進むと工場の駐車場の前に芭蕉句碑があります。そのすぐ先が近江国と美濃国との国境になります。

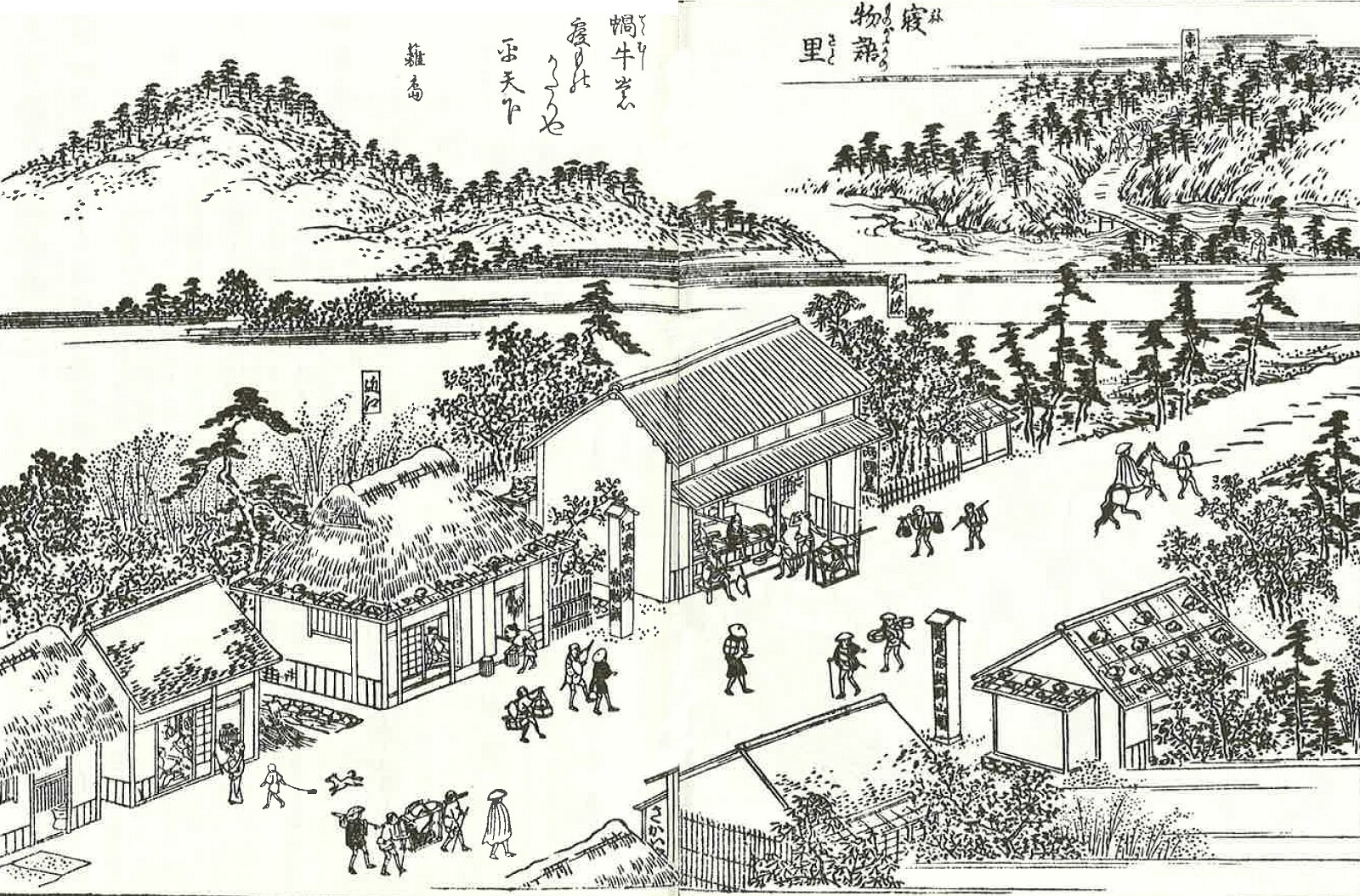

木曽路名所図会「寝物語の里」

『ひとり行く 旅なつなくに 秋の夜の 寝物語も しのぶばかりに 太田道灌』

『啼よむし 寝もの語りの 栞りとも 化月坊』

ベンガラ

ベンガラは土から採取される酸化鉄を主成分とする、赤褐色から黒褐色を呈する天然顔料です。防虫・防腐作用があるとされ、古くから建築物の塗装に使用されてきました。赤いベンガラを塗った家は、長久寺から柏原あたりまでが圧倒的に多く、このあたりの長久寺が東端とされています。

妙光寺跡

妙光寺についての記録はほとんどありませんが、中山道分間延絵図にも記載がありません。いつ頃にあったお寺なのかもわかりません。

長比城跡登口・神明神社鳥居

長比城へ登っていく途中に天神社と神明神社があります。天神社は1534年(天文3)に菅原道真を勧請し、神明神社は1677年(延宝5)に天照大神を勧請しています。石鳥居横の石灯籠には「富春亭山根良隠」とあり、1803年(享和3)の建立です。長比(タケクラベ)城

長比城は滋賀県と岐阜県にまたがる野瀬山山頂に位置しており、近江と美濃の国境で東山道を抑える要衝の地にあります。「信長公記」には1570年(元亀元)織田信長の近江侵攻の際、朝倉氏の力を借りて浅井氏が長比城・刈安城(上平寺城)を築城し、信長は長比城に一両日留まったことが記されています。

照手姫笠地蔵

小さい地蔵が「照手姫笠地蔵」です。大きな地蔵は安産地蔵として奉納されたものです。堂内右手の2体の地蔵は、宿内の古刹、龍宝院から預かったものです。仏教説話『小栗判官・照手姫』

常陸国(茨城県)小栗の城主、小栗判官助重が毒酒のため落命の危機にあいながらも餓鬼阿弥となり、一命を取り留めます。悲しんだ愛妾照手姫は助重を箱車に乗せ、懸命に野瀬(古城跡付近)までたどり着きました。野ざらしで路傍に佇む石地蔵を見つけ、自分の笠を掛けて一心に祈ったところ、地蔵からのお告げがありました。「立ちかへり 見てだにゆかば 法の舟に のせ野が原の 契り朽ちせじ」

勇気を得た照手姫は喜んで熊野に行き、療養の甲斐あって助重は全快したことから再びこの地に戻り、お礼に蘇生寺を建立し石地蔵を祀りました。近くの長久寺(長久寺村・廃寺)の末寺として栄えましたが、慶長の兵火により焼失、その後再興されることなく、石地蔵のみ残り、「照手の笠掛地蔵」として親しまれてきました。

柏原宿東見附跡

往時は、道の両側に食い違いの形で土塁が築かれていたそうです。 100mほど進むと右手に「龍宝院跡」、その先が「八幡神社」、八幡神社の境内に「芭蕉句碑」があります。

龍宝院跡

伊吹山弥高百坊の一つでしたが、天正の兵火により焼失してしまいました。柏原宿へ移転してきましたが、1935年(昭和10)廃寺となりました。ここにあった地蔵が「照手姫笠地蔵」と共に堂へ納められています。

八幡神社

創建年は不明ですが、社伝によると鎌倉権五郎が勧請したといいます。明治維新までは若宮八幡宮といい、柏原荘は京都の醍醐寺の所領のため若宮八幡宮を迎えました。往時は隣に神宮寺があり、鳥居前の看板には「若宮八幡宮・神宮寺」と書かれていました。成菩提院

815年(弘仁6)伝教大師最澄が東国巡化の旅の途中にこの地に談義所と称する学問寺を建立しました。「柏原談義所」と呼ばれていました。「柏原駅成菩提院覚書」によると、1326年(嘉暦元)に越前国平泉寺の僧兵が堂塔を破壊したため衰退したとされます。1395年(応永2)足利義満の命によって比叡山の西塔貞舜法師が再興しました。1568年(永禄11)には織田信長と浅井長政が宿泊したとの記録もあります。

長福寺跡

「長福寺跡」と彫られた石碑と奥に薬師堂があります。詳細は不明ですが、中山道分間延絵図には「長福寺薬師」として記載があります。また、絵図によるとは長福寺の西側の路地には「北国往還春照町道一里半 宮川村江四里」と記載があります。 本日は夕食がないので、ちょっと時間的には早いですが、駅前の「三丁目キッチン」で食事をとりました。

三丁目キッチン

私はカレーオムライス(左)、相方はデミグラスソースのオムライス(右)を注文しました。卵はとろとろで美味しいのだけれど、中のライスがチキンライスじゃないんですよね~ちょっと残念。とっても小さなお店で10人も入れないような感じです。今日は中山道で色々なイベントがあり、こんな時間(15:00)でも満席でした。 三丁目キッチンで早めの夕食をいただき、再び中山道柏原宿内を歩いていきます。

旅籠屋惣左衛門・蝋燭屋助三郎

三丁目キッチンの少し手前右手に「旅籠屋惣左衛門」、三丁目キッチンの少し先の左手に「蝋燭屋助三郎」家があります。柏原宿にもベンガラの家が残っています。 三丁目キッチンから少し進むと左手に「柏原宿東問屋場跡」があります。右手には「柏原宿旅籠屋白木屋籐兵衛宅」、そのすぐ先に「脇本陣跡」、「問屋役年寄吉村逸平家」、「問屋跡」、「柏原宿本陣跡」と続き、このあたりが宿場の中心地でした。

柏原宿本陣跡

代々南部家が本陣を務めていました。建物は皇女和宮宿泊の際に新築されたと伝わります。明治になり、柏原小学校前身の開文学校はここに創設されました。その後、建物は明治中期に岐阜県垂井の南宮神社宮司宅へ移築されました。(※別の資料では本陣は川村氏となっている) 本陣の先には常夜灯があり市場橋がありますが、橋を渡らずに西側路地を右手に入ると正面に「恵比須神社」恵比須神社の奥に「市場寺跡」の宝篋印塔と五輪塔があります。

恵比須神社

中山道分間延絵図には「夷之宮」と記載があり、1130年(大治5)に市場の神を勧請したといいます。

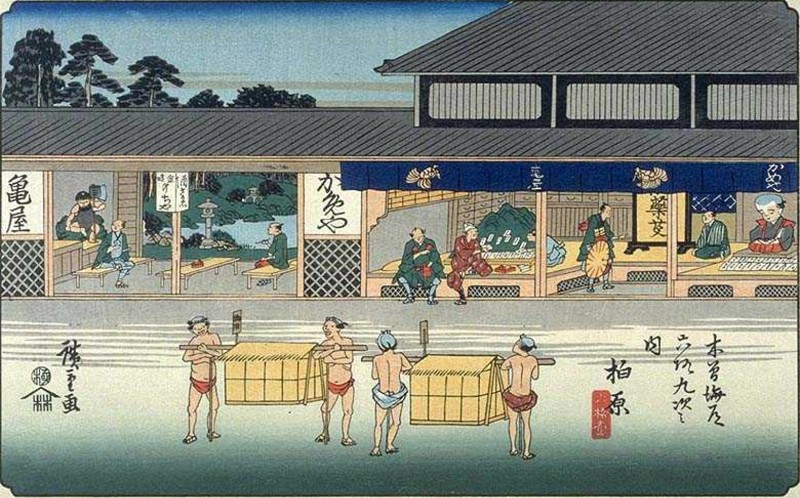

伊吹堂亀屋

伊吹堂亀屋は「伊吹もぐさ」の老舗でした。店を「亀屋」としたのは松浦七兵衛でした。1782年(天明2)の生まれで、生涯を伊吹もぐさに捧げたような人でした。ある時江戸へ出て、商いに成功したので、その金で吉原の遊女に金を与え、「江州柏原伊吹山の麓亀屋佐京のきりもぐさ」という歌を教えて宣伝を頼みました。これが上手くいき、全国に知れ渡りました。亀屋の庭は美しく整備され、中山道の名所となり、大名や文人墨客が立ち寄りました。伊吹もぐさ

近江名所図会には「駅は伊吹山の麓にして、名産には伊吹もぐさの店多し」とあり、伊吹もぐさを商う店は20数件ほどあり、名物となっていました。 織田信長がポルトガルの宣教師に命じて伊吹山に薬草を植えました。その薬草が伊吹もぐさとなりました。 百人一首、藤原実方『かくとだにえやは伊吹のさしも草さしも知らじな燃ゆる思ひを』柏原宿

本陣・脇本陣1軒づつ、問屋6軒、旅籠22軒、造り酒屋は4軒、人口1468人、戸数は344軒。 中世京極道誉の随臣、箕浦氏が400年柏原を守った居館跡(柏原箕浦城跡)、近世徳川家光により創建された柏原御茶屋敷御殿があります。 「柏原」の名の由来は「近江国輿地志略」にあります。古老の言い伝えによると、毎年正月に御歯固(鏡餠・大根・瓜・猪肉・鹿肉・押鮎などを食べて長命を願った行事)の餅を長二寸七分幅一寸八分に製し、柏の葉に盛て差し上げたことから地名になったとされます。

長命寺

箕浦次郎右衛門が柏原代官所を開いた際に長命寺を再興し、箕浦氏の菩提寺としたとされます。 中山道へ戻るとすぐ右手に「柏原宿歴史館」があり、そのすぐ先右手に「日枝神社」があります。

日枝神社

創建は不詳ですが、中山道分間延絵図には「山王」として描かれています。 日枝神社から先も趣のある建物が軒を連ね、150mほど進むと左手に「西の荷蔵跡・柏原銀行跡」の案内板があります。その次の辻に「薬師道道標」があります。

教誓寺

詳細は不明ですが、中山道分間延絵図にも記されており、江戸時代にはすでに存在していたようです。 16:20 教誓寺の先を左へ曲がっていくと本日宿泊する「GUEST HOUSE 楽」へ到着しました。