2025年4月29日

「ツール」⇒「作図・ファイル」⇒「アイコンのラベル表示」にチェックを入れると名称が表示されます。

KMLファイルに変換することでgoogle mapへのインポートもできます。

本日は休憩日に設定していましたが、明後日が雨の予報のため日程を変更しました。宿泊した

『ホテルルートイン彦根』を出発し、近江鉄道の八日市駅前のコインパーキングに駐車し、近江鉄道で高宮駅まで戻りました。

10:00 高宮駅を出発します。高宮駅から住宅街を西へ向かい、

「布惣」横から中山道へ合流します。すぐ先右手に

「馬場提灯店」があり、さらにその先左手に大きな

「多賀大社 一之鳥居」があります。

馬場提灯店

5~6代続いた提灯店で、以前は高宮神社の北側で店を営んでいましたが、40年ほど前に現在地へ移りました。

多賀大社 一之鳥居

1635年(寛永12)建立。鳥居建立工事は多賀町四手の山中から花崗岩を切り出し、足場は妙蓮寺の裏あたりから階段式に高く土のうで築いたといわれています。鳥居の額はのちに天台座主となった

尊純親王の真筆と言われています。多賀大社はこの鳥居から3.5kmほど入ったところにあります。鳥居の足元には

「尚白句碑」があります。

多賀大社

奈良時代の738年(天平10)、社殿を造営したという記録があります。 江戸時代には何度も火事に被災し倒壊しましたが、幕府や彦根藩の保護により再建されています。現在の社殿が造営されたのは1932年(昭和7)です。全国屈指のパワースポットの一つで、多くの参詣者が訪れます。

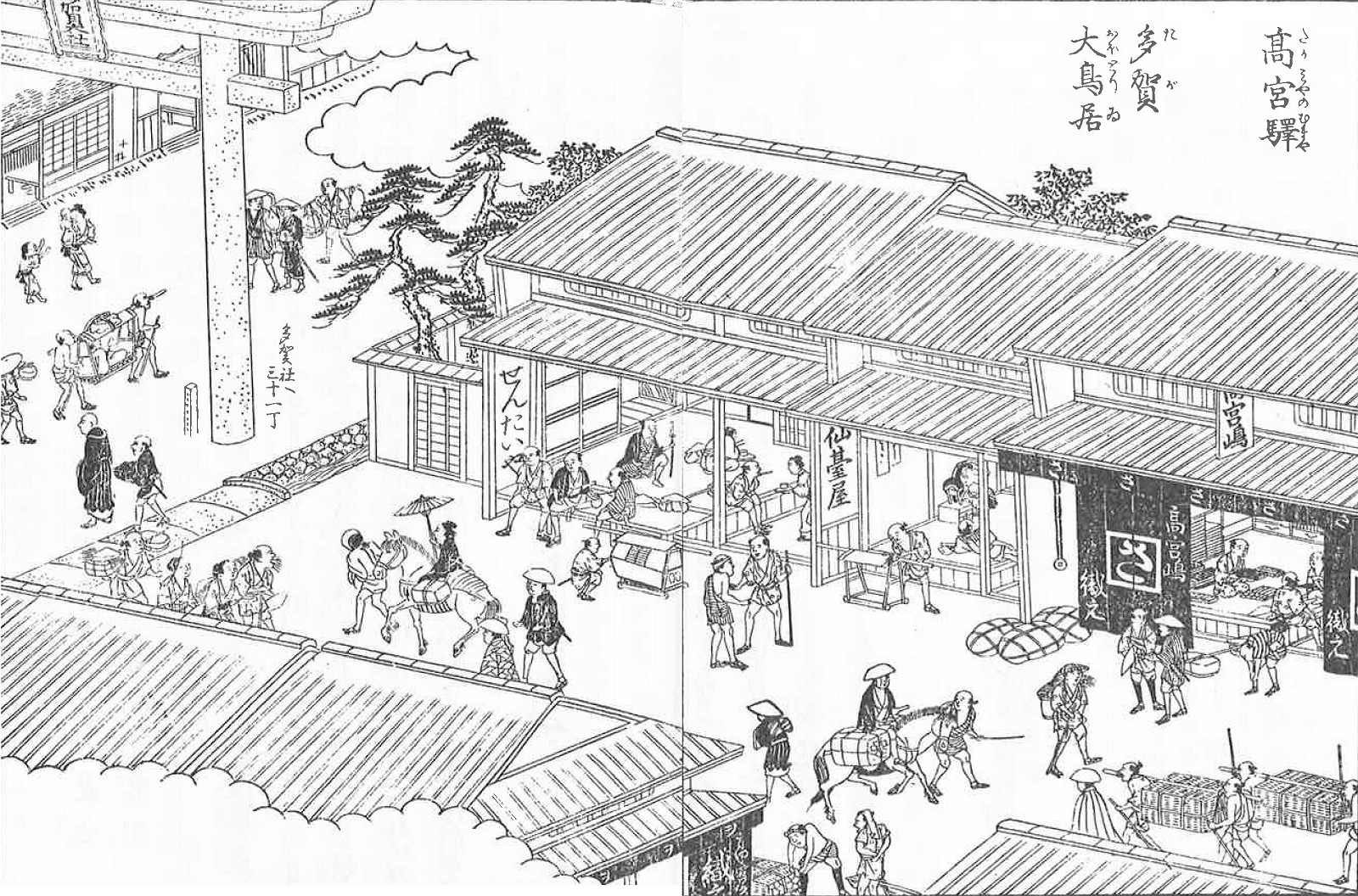

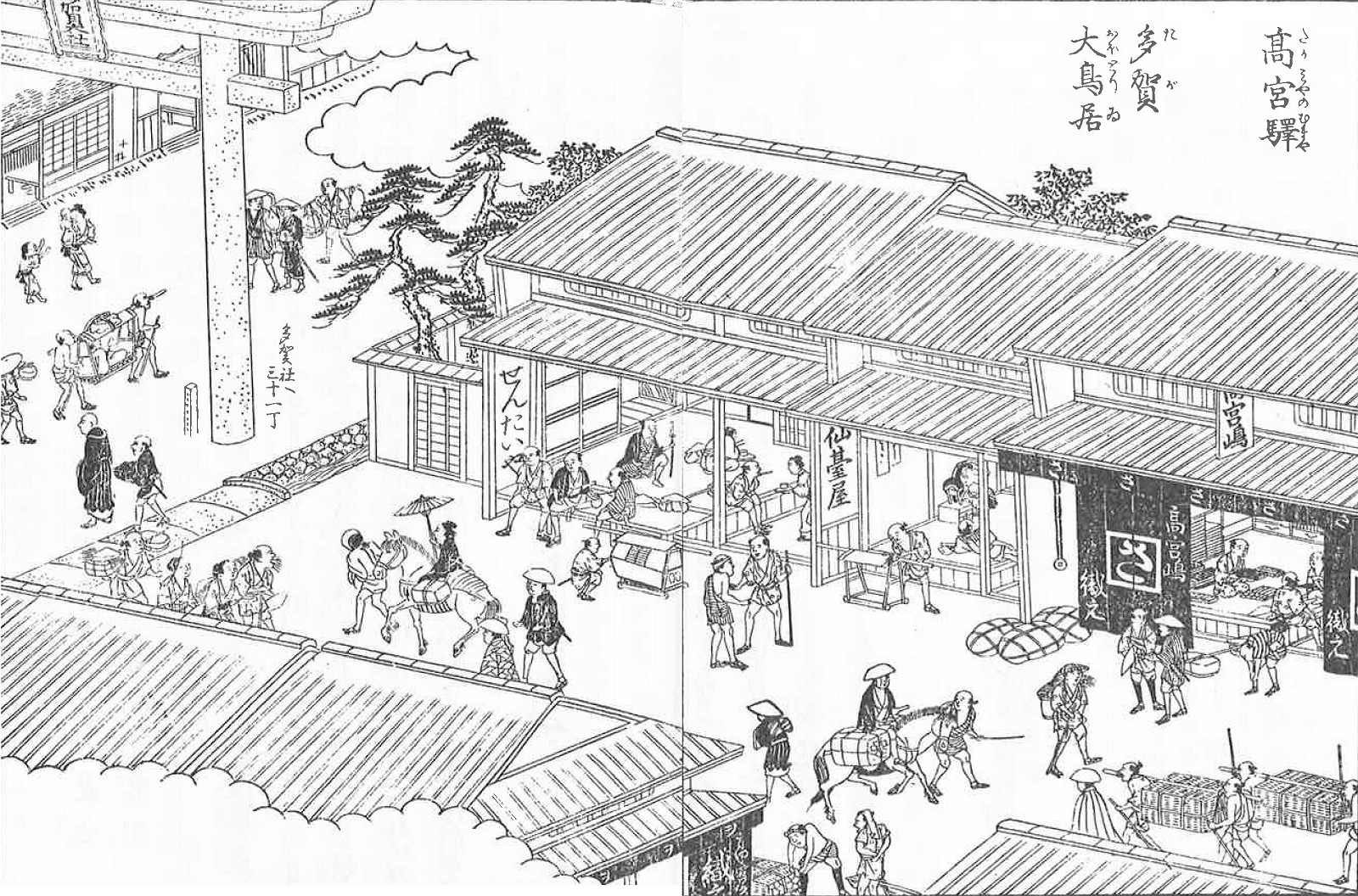

木曽路名所図会「高宮駅 多賀大鳥居」

絵図には多賀大鳥居の足元に

「是より多賀みち三十丁」と刻まれた道標があったようですが、見当たりません。1975年(昭和50)頃の資料には写真がありますので、それ以降にどこかへいってしまったのでしょうか。

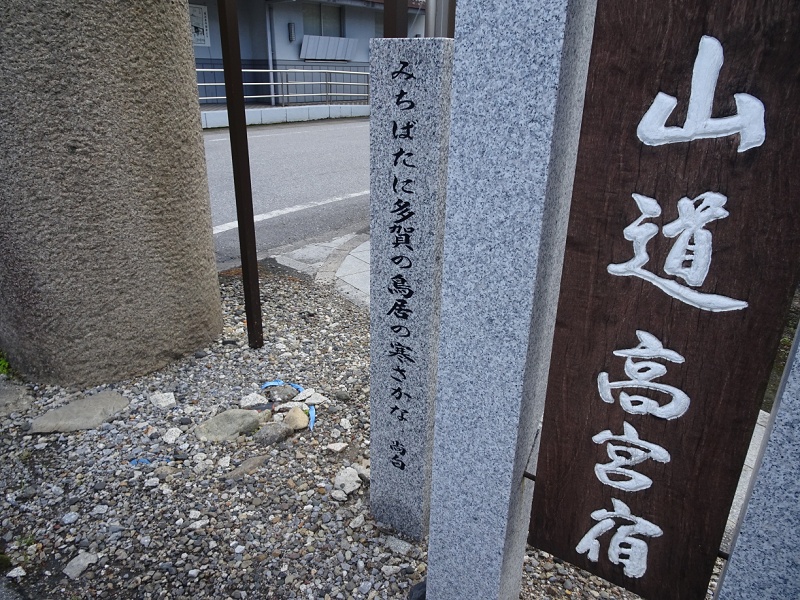

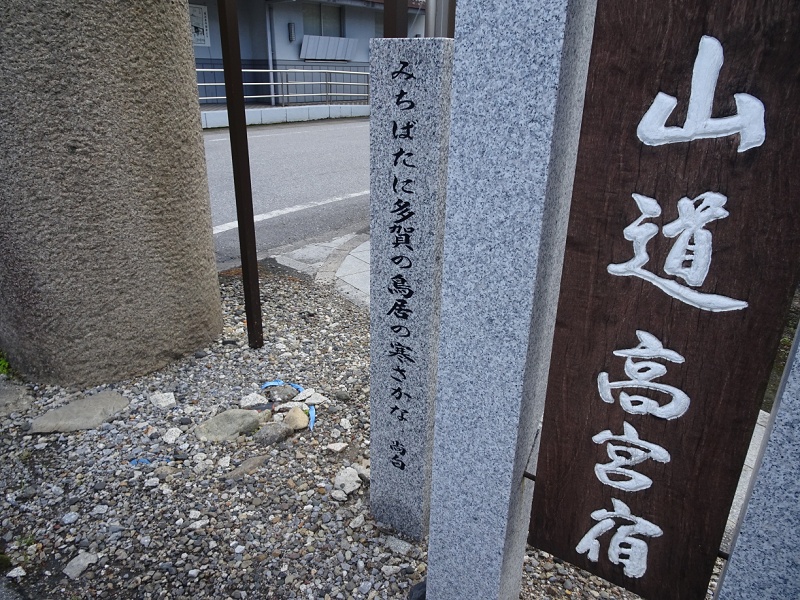

尚白句碑

『みちばたに多賀の鳥居の寒さかな 尚白』

江佐尚白は芭蕉の高弟で、大津の医者でしたが1722年(享保7)に没しました。

多賀大社 一之鳥居から120mほど進むと右手の旧家前に

「紙子塚」と書かれた石碑があります。

芭蕉の紙子塚

『たのむぞよ 寝酒なき夜の 古紙子』

1684年(貞享元)の冬、この家の小林家三代目の許しで一泊した俳人松尾芭蕉は自分が横になっている姿の絵を描いてこの句を詠みました。

紙子とは紙で作った衣服のことで、小林家は新しい紙子羽織を芭蕉に贈り、古い羽織をいただき、古い紙子を庭に埋めて塚を作り

「紙子塚」と名付けました。

紙子塚から少し戻り東側の路地へ入り、寄り道をしていきます。100mほど進むと左手に

「妙蓮寺」があり、その付近には

「不破弥三郎邸」があります。さらに100mほど進むと左手に

「五社明神跡」の案内板がありました。

妙蓮寺

関ヶ原合戦の前、東本願寺の最初の門首、教如が徳川家康に面会の帰路、石田三成と島左近が教如を討とうと待ち構えていました。それを道場の宗如が信徒62名と共に保護したため、事なきを得ました。これにより寺院として取り立てられ、1611年(慶長16)妙蓮寺が発足しました。

不破弥三郎邸(左手)

1773年(安永2)高宮の農家五郎助の三男として生まれ、1782年(天明2)近江八幡村の松前屋弥三郎に奉公し大阪店へ勤めました。2年後に廃業したため京都へ移り、1791年(寛政3)郷里の高宮に「永楽屋」を興し手広く商い、「永楽屋」と称した商家は30余りとなりました。

五社明神跡

佐々木源氏の祖、雅信公は965年(康保2)山城に祀ってあった伊勢・春日・八幡・熊野・熱田の五社を五社明神と称し鎮守としました。高宮城の守護神であったと推測されています。

その後、高宮高義(北殿4代)は高宮の地に移し、高宮家の守護神とし、以後子孫代々は入道して祭司となりました。明治に廃社となり

高宮寺の境内社となっています。

70mほどで高宮小学校に至りますが、その角に

「高宮城跡」の石碑があります。

高宮城跡

高宮は中世には荘園が発達し、東海道筋には市が立っていました。

高宮氏には2系統あり、鎌倉時代に地頭として入部した紀州櫟(イチイ)氏を祖とする高宮氏と、江南の六角氏頼の三男信高を祖とする高宮氏です。前者を北殿の高宮氏、後者を南殿の高宮氏とも称しました。

高宮小学校の西側の道を南下し、120m進み右へ曲がります。100m右手に

「高宮寺」があります。高宮寺には

高宮氏墓所があります。

高宮寺(こうぐうじ)

「高宮寺縁起」によると、732年(天平4)

行基と

婆羅門が十一面観音を本尊として建立し、「称讃院」と号したのが始まりとされています。平安時代の終わり頃、落雷が原因でほとんどが焼失しました。

初代高宮左衛門尉宗忠は一遍上人に信仰深く、上人に誓い城の西一丁の地(現在地)に伽藍を建立し、時宗高宮寺としました。

高宮氏墓所

初代高宮左衛門尉宗忠が高宮寺を建立して以来、代々高宮寺は高宮家の菩提寺でした。

高宮寺をあとに中山道へ戻っていくと、脇本陣前にでます。再び愛知川へ向けて進んでいきます。

高宮の町並み

高宮宿は本陣1軒、脇本陣2軒、旅籠23軒、人口3560人と本庄宿に次ぐ中山道2番目に大きな宿場でした。多賀神社の門前町として賑い、また高宮上布の集散地として経済的にも豊かだったとされます。

脇本陣跡

門前は高札場にもなっていました。1608年(慶長13)より問屋も兼ねて塩谷家が務めていました。江戸時代から郵便・通信関係の役務は塩谷家が担当していました。1965年(昭和40)頃までこの場所で行われ、その後現在の郵便局へ引き継がれました。

脇本陣跡の斜向かいが

「本陣跡」、その向かいが

「円照寺」です。円照寺境内には

鑾松・家康腰掛石があります。

高宮宿 本陣跡

本陣は世襲制でしたが、高宮では親戚筋三家が本陣を務め、最初は北川四郎右衛門家が4代、1761年(宝暦11)から小林太左衛門家が4代、最後に1848年(嘉永元)から小林嘉十郎家が務めました。

高宮宿

古くは「和名類聚鈔」によると高宮郷と称し、古代には

犬上頓宮があったとされます。中世には高宮保と称し、梶井宮門跡(カジイモンゼキ)領だったこともあります。水利が悪く、1853年(嘉永6)には愛知川を巡って多賀近村七ケ村と激しく争いました。火災もしばしば起り、1740年(天文5)に70軒、1780年(安永9)に200軒、1784年(天明4)に200軒を焼失しました。1843年(天保14)の記録では人口は3560人、本陣1軒、脇本陣2軒、問屋1軒、旅籠23軒がありました。商人や職人が多く、繁栄した町でした。

円照寺・明治天皇行在聖跡

円照寺は、1498年(明応7)在地の武士で高宮氏の重臣、北川九兵衛が剃髪して釈明道となり仏堂を建立しました。1740年(元文5)の大火で本堂は焼失し、9年後に再建されました。

1878年(明治11)明治天皇が北陸東海巡幸の際、高宮円照寺を出発、愛知川竹平で小休のあと、市田太郎兵衛邸で小休し、武佐の広済寺へ向かわれました。帰路は東海道を三重県へ向かう予定でたしが、桑名で病のため再び中山道へ変更となり、往路と同じく市田家で小休されました。

止鑾松(しらんまつ)・家康腰掛石

1878年(明治11)明治天皇の宿泊にあたり、下見として内官が来られ、高さ18mの大きな松が馬車の通行の妨げとなるため伐採するよう命じた所、住職水原慈空は「仏法領のものだから簡単に切ることはできない。陛下が切れと言われるのであれば仕方がない」と答えたため、陛下に伺ったところ、「人民に迷惑をかけるものではない」と仰られ、松の木の前で馬車を降り、御座所まで歩かれたということです。現在の松は2代目です。

家康腰掛石は、1615年 (元和元)大阪の陣の時に家康が腰掛けた石と言われています。

180mほど進むと橋の袂に

「むちん橋地蔵尊」があります。むちん橋手前の左手が2軒目の

脇本陣、小林家でしたが、はっきりとした場所はわかりません。

むちん橋地蔵尊

1977年(昭和52)の夏、むちん橋橋脚の補強工事の最中に、一体の地蔵が見つかり、さらに下流にもう一体の地蔵が見つかりました。昔、橋が架けられた際にお守りとして橋の下に埋められたものではないか、ということで堂宇を建立し祀りました。

むちん橋

犬上川は往時、

「高宮川」と呼ばれていました。徒歩渡りでしたが、出水すると川越人足が川越賃銭を取っていました。しかし余りにも不合理な取り立てであったため、彦根藩が命じて架橋が計画され無賃橋となりました。

1870年(明治3)の大洪水で流出、その後は仮設で済ませていましたが、1932年(昭和7)鉄筋コンクリートの橋に架け替えられました。

たくさんの鯉のぼりが元気に泳いでいます。

高宮宿はこのあたりまでで、犬上川をむちん橋で渡り愛知川へ向けて進んでいきます。250m進み小さな川を渡り左手に

「一里塚跡」の石碑があります。

法士一里塚跡碑

ボロボロの一里塚碑はなんとか建っている・・と言う感じです。2011年(平成23)に建立された新しい石碑ですが、どうしたのでしょうか。車でも突っ込んだのでしょうか。

中山道分間延絵図には安田川石橋を過ぎた場所に両側描かれており、両側ともに樹木も描かれています。

180m進むと左手の法士町自治会館前に小さな道標があのます。

道標

「是よりたかみや」と刻まれているようです。

古い趣のある町並みや水田の中を進んでいきます。

500mほど進むと右手に

「月通寺」があります。

地福寺の地蔵堂(月通寺)

「近江国輿地志略」には

行基の開いたお寺で、

「柏原地蔵」と呼ばれていたとあります。「昔、柏原駅にあり、大伽藍でしたが、いつの頃か此の地へ移り、小堂に安置されている」とあります。膳所藩の儒者寒川辰清は「旧跡の存せるを悦び、馬を停て暫く憩息す」と残しています。

中山道分間延絵図「松寺村」

月通寺から90m進むと右手に

若宮八幡宮の参道があり、ここから奥へ30mほど入り、右へ曲がると

「産の宮」が祀られています。

足利氏隆手水鉢

「足利氏降誕之霊地」 と刻まれた1818年(文政元)の手水石と井戸があります。

若宮八幡宮「産の宮」

若宮八幡社跡の小祠に「産の宮」が祀られています。中山道分間延絵図には「産之屋鋪 足利義詮旧跡」とあります。石碑正面に「八幡宮」と刻まれています。

南北朝時代、足利尊氏の子、義詮(ヨシアキラ)の側室が京へ帰る途中ここで産気づき、男の子を出産しましたが間もなく死亡。一庵(松寺)を建てて後世を祈ったのが始まりとのことです。古来より「産の宮」として安産祈願に参拝する人が多いとされます。この地を

「松寺村」と呼ばれたのはこのことからです。

「産の宮」から50m進み、右手に130m入っていくと右側に

「松雨亭跡」があります。

松雨亭(しょうてい)跡

沢村琴所が経書詩文を講じた「松雨亭」があった場所です。琴所は彦根藩士で、萩生徂徠の著書によって儒学を志し、京都へ出て伊藤東涯の門下となって勉学に励みました。やがて藩へ帰ると寺子屋で学ぶ民衆の子どもたちのため各地で塾を開き、子弟の教育に尽くしました。

著書に「彦根和歌集」、「閑雲集」などがあります。

中山道へ戻るとすぐ左手には

「還相寺」、右手には

「了法寺」があり、さらに50m右手に

「堂の川地蔵尊」があります。

還相寺・了法寺

還相寺の奥には金光寺、鹿島神社など神仏が集まっている地域です。中山道分間延絵図には「了法寺」は描かれていますが、そのほかの寺院は描かれていません。

堂の川(どのがわ)地蔵尊

中山道分間延絵図には「地蔵」として描かれています。

松並木

旅人の像

400mほど進むと住宅はまばらになり、田園と松並木が広がってきました。このあたり、道は広くはないのですが、意外と自動車の通行が多く危険な道でした。

大きな工場前を通過し、出町交差点を越えて進みます。再び住宅が増え、旧出町村へ入ってきました。

日枝神社と出町地蔵堂

詳細は不明です。中山道分間延絵図に出町村が描かれていますが、神社も地蔵堂も記載がありません。

右手に屋根付きの休憩所がありましたので、ちょっと休憩しました。

休憩後、畑や水田、工場を眺めながら進み、750mほど進むと右手が

阿自岐神社への参道となっていました。阿自岐神社への参道の手前に往時

「立場」がありました。旧四十九院村へ入ってきました。

阿自岐神社参道

「鳥居跡」という石碑がありましたので、以前はここに鳥居があったようです。

阿自岐神社は百済からの渡来人が祖神を祀ったというのが始まりという式内社の一つです。阿自岐池があり、滋賀県指定の名勝です。ここから800mほどの場所にあります。

中山道分間延絵図には「安食明神」となっています。

阿自岐神社へは寄らずに50mほど進むと左手に緑地があります。奥に

「天龍王」と書かれた石碑がありました。

天龍王碑 蛇屋敷跡

恐らく「金◯天龍王」と彫られているものと思われます。天龍王は、水神として、雨乞いや水難除けなどの御利益があると言われています。

昔、水不足で苦しんだこの地区に唯念寺の古池から大蛇が昇天し、大雷雨が起こったと言われています。池は蛇池とされ、池の跡は「蛇屋敷」と呼ばれていたそうです。

中山道を120m進み左へ曲がると

「薩摩治兵衛頌徳碑」があり、そのまま奥へ入っていとく

「恵林寺」と

「唯念寺」があります。

薩摩治兵衛頌徳碑

「日本の木綿王」と呼ばれた近江商人、薩摩治兵衛は、1830年(天保元)四十九院村の極貧農家に生まれ、10歳の時に関東へ奉公にでました。懸命に働き明治中期には大実業家となりました。

豊郷尋常小学校へ寄付したり、「救助米」を配分するなど故郷の公益に尽力し、1909年(明治42)に亡くなりました。

この碑は治兵衛の亡くなった翌年の1910年(明治43)に四十九院村の人々により建立されました。

「芙蓉園」と彫られた石碑がありますが、唯念寺の庭を指します。

「行基の庭」とも呼ばれています。蓬莱式枯山水として知られ、北条時頼もこの庭を好んだと言われますが、非公開となっています。

恵林寺

807年(大同2)大中臣清麿の次男、清直が安食荘七郷を領しました。後に武家政権の頃に領地を削られたため、安食明神(阿自岐神社)の神職となりました。その18世孫である従五位下伊賀守弘尹が出家し、頓証坊恵眼と称して惠林寺を創建しました。永正年間(1504~1520)四十九院(唯念寺)の塔頭となります。

北に隣接して、1506年(永正3)に犬上郡下之郷城主二階堂出羽守の嫡男、甲良左兵衛佐が出家して良円と称し建立した

微妙山音通寺がありました。同じく永正年間に四十九院塔頭となりました。1802年(享和2)に火災にあい、再興されましたが、1935年(昭和10)に廃寺となりました。

唯念寺(四十九院城)

731年(天平3)

行基が創建し、兜率山四十九院と号しました。後に唯念寺となり、「四十九院」は当地の地名となりました。

後光厳天皇が文和年間(1352~1356)美濃国へ逃れる途中に唯念寺に清和殿を営み、行在所にしたという記録もあります。

中山道へ戻ると正面にあるのが

古川家住宅です。

古川家住宅

江戸時代後期に建てられた主屋と、昭和前期の付属建物が特徴です。主屋などの4棟が国の登録有形文化財に指定されており、歴史的価値の高い建築物として保存されています。

四十九院村

行基が四十九ケ寺を建立したという伝説にもとずく地名で、鎌倉時代にも犬上郡四十九院村とあります。「太平記」には京都で南朝軍と戦って敗れた足利義詮らが四十九院に逃れたとあります。

古川家住宅から200m進んだ左手が

「春日神社」参道入口です。

春日神社

731年(天平3)行基が四十九院建立の時、伽藍鎮護の神として勧請したのが創祀で、1361年(康安元)後光厳天皇の行在所であった際には「春日大明神」の天子直筆の文書を賜わりました。1506年(永正3)現在地へ移されました。

さらに250m進み、左手に

「豊郷小学校旧校舎」があります。

豊郷小学校旧校舎

1937年(昭和12)に建設された校舎は「東洋一の小学校」と賞賛されるデザインで、2013年(平成25)には国の登録有形文化財に登録されました。「丸紅」の専務であった古川鉄治郎の多額の寄付により、のウィリアム・メレル・ヴォーリズの設計によって建設されました。

近年ではアニメ「けいおん!」や映画「逆転裁判」、NHK連続テレビ小説「べっぴんさん」など多くの作品の舞台やモデルにもなっています。建物前には「古川鉄治郎」の銅像が1957年(昭和32)に建立されています。

古川鉄治郎

1878年(明治11)、商家の次男として生まれ、豊郷小学校の前身にあたる至熟小学校を卒業し、12歳で伯父であり、大手総合商社の伊藤忠商事と丸紅の創業者である初代

伊藤忠兵衛のもとで、近江商人としての基礎を学んだといわれています。

1891年(明治24)には、伊藤忠に入社し近江商人の

「三方よし」の精神により事業を拡大。36歳で本店の支配人に、そして1921年(大正10)、丸紅が設立された際に、43歳で専務取締役となりました。

1928年(昭和3)欧米を視察した鉄治郎は、アメリカの財界人たちが自ら得た利益を社会福祉へ還元している実態を目の当たりにして衝撃を受けます。

国の発展は国民の教育にかかっていると考えるようになり、小学校への寄付や校舎の建設を決意します。私財の3分の2を寄付し、校舎の建設を行ったとされます。1937年(昭和12)小学校は完成し、その3年後に鉄治郎はこの世を去りました。

豊郷小学校から120m進んだ右手に

「石畑立場跡」の石碑があり、その斜向かいの八幡神社入口に

「石畑一里塚の郷碑」があります。また、八幡神社の東南には

「称名寺」があります。

石畑立場跡

立場茶屋がこの地にあり、間の宿としても発展してきたとされますが、中山道分間延絵図には記載がありません。明治以降も人力車や馬車の発着所となっていました。

石畑一里塚の郷碑(一里塚モニュメント)

豊郷村史によると、松が植えられており塚の上から湖水が見えたと記してあります。中山道分間延絵図を見ると石畑村と八目村との境界付近にあったようです。現在の場所としては300m先の豊郷警察官駐在所付近と考えられています。

八幡神社(那須城跡)

1185年(文治元)源平合戦の中、屋島の合戦で「弓矢の名手」として名を馳せた

那須与一宗高の次男、石畠民武大輔宗信がこのあたりの豪族であった佐々木氏の旗頭として、

那須城を造りこの地を治めていました。

八幡神社は、1239年(延応元)男山八幡宮(京都石清水八幡宮)から勧請したものです。

称名寺

石畠宗信が晩年になって親鸞上人の弟子となり出家して1258年(正嘉2)に建立しました。住職さんはそれ以来、那須の姓を名のっています。

中山道分間延絵図にはなぜか

「八幡神社」も

「称名寺」も描かれていません。

八幡神社から400m進み左手へ入っていくと豊郷駅前公園があります。トイレや休憩施設もありますが、ここが

「犬上君御館跡」と言われています。

犬上君御館跡博説地

犬上君は滋賀県犬上郡にゆかりのある豪族です。犬上君御田鍬が遣唐使や遣隋使を歴任し特に外交に活躍しました。684年(天武天皇13)まで犬上君と称しましたが、以後朝臣の称号を賜り犬上朝臣と改姓しました。

六地蔵

公園内には地蔵や南無阿弥陀仏の名号碑、隣接地は墓地になっています。恐らくお寺があった敷地と思われますが、中山道分間延絵図にも記載はなく、情報もなく不明です。

豊郷駅前公園から中山道へ戻り、愛知川へ向けて70m進んでいくと、左手に

「伊藤忠兵衛翁碑」があり、その隣の敷地が

「伊藤長兵衛屋敷跡」となっています。

伊藤忠兵衛翁碑(丸紅創業者)

1935年(昭和10)忠兵衛の33回忌を行うにあたりその遺徳を偲ぶため、藤野八重と結婚後初めて家を建てた当地を「くれなゐ園」と名付け、顕彰碑を建立しました。

伊藤長兵衛屋敷跡

1868年(慶応4)若林又三郎の三男として生まれ、幼名は長次郎、16歳で伊藤長兵衛商店に入り、22歳のとき六代目伊藤長兵衛の養子となり、1892年(明治25)その娘、やすと結婚、九代目伊藤長兵衛を襲名しました。1921年(大正10)伊藤忠商店と合併、(株)丸紅商店を設立し初代社長へ就任しました。1925年地域の医療を支えたいとのことから浄財と敷地の大部分を寄付して豊郷病院を創設しました。

伊藤長兵衛屋敷跡は駐車場になっています。駐車場を抜けて裏の道へ入り右、すぐに左へ入ると

「犬上神社」があります。

犬上神社

犬上神社は犬上氏の祖を祀っているとされます。伝説では、犬上の君は大層な犬好きで、たくさんの猟犬を飼っていました。

犬上川の上流で君が休んでいると、連れていた犬が激しく吠えかかります。怒った君が犬の首をはねると、首は宙を飛び、松の木の上で君を狙っていた大蛇のノドを喰い破りました。犬上の君は、我が身を捨てて君の命を救った犬を哀れに思い、犬の胴を松の木の根元に埋めました。この塚は犬胴松塚として大滝神社(犬上郡多賀町)脇に残っています。また、持ち帰った犬の頭を祀ったのが「犬頭明神」で、現在の犬上神社です。中山道分間延絵図では

「犬頭明神」と記されています。

中山道へ戻ると左手に立派な旧家があります。

「伊藤忠兵衛旧邸」で、現在は

「伊藤忠兵衛記念館」として忠兵衛の暮らしぶりやそれを支えた妻八重夫人の往時を知ることができます。

伊藤忠兵衛旧邸

忠兵衛は典型的な近江商人で、行商から初めて巨万の富を得ました。伊藤家は代々呉服の行商で成功し、1858年(安政5)に17歳の初代忠兵衛が大阪や堺へ出て麻布を商い、店を開いたのが

伊藤忠商事へと発展し、

丸紅商事となりました。

200m右手に中山道分間延絵図にも描かれている

「慈徳寺」があり、さらに200mほど進むと

「天稚彦神社」の参道があります。すぐ先右手には

「金田池跡」があります。

天稚彦神社

この神社は高野瀬、沢、下枝、大町、肥田地区の氏神様です。佐々木京極氏の家臣であった高野瀬氏がこの地に城を構えた戦国時代、城主は氏神を守護神と敬い、町の繁栄を願い境内で盛んに

楽市を開いたと伝わります。

金田池跡・沢地蔵堂

この地より北50mほどの場所に「金田池」という湧水池があり、中山道を旅する人達の喉を潤してきました。近年の地殻変動により出水しなくなったため埋め立てられましたが、往時は名水として親しまれました。

「西沢新平家邸跡」という石碑がありますが、西沢新平という人がどのような人なのかわかりません。

300m進むと右手に

「石畑一里塚跡碑」があり、奥に

「藤野四郎兵衛屋敷」があります。敷地内に

「逢坂山の車石」がありました。

石畑一里塚跡

移転された一里塚碑です。恐らく石畑一里塚にあったものと思われます。

藤野四郎兵衛屋敷(又十屋敷)

江戸末期より蝦夷と内地とを

北前船を用いた交易で財を成した近江商人藤野喜兵衛の旧宅です。「又十」の屋号で知られています。往時は20棟を越える建物があったそうですが、現在は門と文庫蔵と本家だけとなっています。

明治初期に入ると我が国初めての

鮭缶の製造を始め五稜北辰の商標「星印」で販売した所、人気を博し、今日では

「アケボノ缶詰」として受け継がれています。

逢坂山の車石

逢坂山越えは古来より難所として知られ、1805年(文化2) 京都の心学者である脇坂義堂の発案により逢坂より京都三条までの約三里(12km)に渡り車の轍(わだち)跡がついた花崗岩石が敷設されました。近江上人中井源左衛門を筆頭に多くの有力者による寄付によって賄われたとされます。

又十屋敷の斜向かいには

「西還寺」があり、さらに100mほど進むと右手に

「千樹寺」があります。千樹寺前には

「江州音頭発祥地」があります。

西還寺

詳細は不明ですが、中山道分間延絵図には「西本願寺道場」と記されています。

千樹寺

千樹寺は一般に

観音堂と呼ばれています。中山道分間延絵図には「山王」と記されている下に「観音」と記されています。山王は現在、

「日吉神社」となっています。千樹寺境内には「日吉神社」が祀られています。

千樹寺は、奈良時代に

行基により四十九院の一つとして創建されました。1836年(天保7)の凶作では餓死者がでたので、又十、二代目藤野四郎兵衛良久が私費を投じて千樹寺の建築をしたとされます。飢える人のため仕事を作る「飢餓普請」、「お助け普請」と言われます。

江州音頭発祥地

戦国時代、織田信長の兵火に合い焼失しますが、本能寺の変で信長亡き後に、近江商人藤野喜兵衛の先祖・太郎右ェ門が寄金して再建しました。その落慶法要の際に住職が境内に人形をたくさん並べお経に音頭の節をつけて唱い、手ふり足ふり拍子をそろえて踊りだしたことが江州音頭の始まりとされています。

千樹寺から300mほど進むと

「歌詰橋」に差し掛かります。宇曽川を歌詰橋で渡り、150mほど進むと左手に

「将門山普門寺」があり、その裏手に

「将門首塚」があります。

歌詰橋

940年(天慶3)平将門は藤原秀郷によって東国で殺され首級をあげられました。秀郷が京へ上るためこの橋まで来た時に目を開いた将門の首に対して歌を一首といい、いわれた将門の首はその歌に詰まり、橋上に落ちました。

1643年(寛永20)に朝鮮使節が来日した際に土橋から板橋に架け替えられたとの記録が残っています。

普門寺に至る手前の道を左へ曲がると

「将門首塚」があります。普門寺から出入りはできません。

将門首塚(山塚古墳)

伝説では940年(天慶3)平将門が討伐され都に送られる途中、ここに骸を埋めて塚を築いたといわれ、将門塚とも呼ばれています。

将門山普門寺

「淡海木間攫(アフミコノマザラエ)」によると、普門寺は四十九院・唯念寺・薩摩善照寺・種村本行寺の寄合道場であると記しています。(中山道分間延絵図では「西本願寺道場」)方便法身像は実如の裏書があり、1773年(安永2)の太子七高僧像、1790年(寛政2)の宗祖像などもあるそうです。

普門寺から200mほど左手に地域の広場があり、奥に

「石橋の地蔵堂」があります。

石橋の地蔵堂

中山道分間延絵図に記載のある「地蔵堂」と思われます。鰐口には1686年(貞享3)の銘があります。

330mほど進み、左手へ入っていくと

「石部神社」があります。江戸時代は

「石部明神」でした。

石部神社

905年(延喜5)後醍醐天皇の命により編纂された「延喜式」にその名が見られます。社伝の一つには767年(神護景雲元)石部公行冨の創祀と記され、石辺公の始祖、久斯比賀多命(天日方奇日方命)が祭神に含まれることから「石部」や「石辺君」などの古代氏族と関係が深い神社であるとされます。

かつては

上社と下社に分かれていましたが、応仁の乱で上社は罹災し、下社(現在地)境内に移されたと伝わります。上社の跡地は磯部の小字善法寺方といわれ、現在は石部神社の御旅所となっています。

450m進むと右手に

「専光寺」があり、すぐ先の二股に

「沓掛追分道標」があります。

専光寺

詳細は不明ですが、中山道分間延絵図に記載があります。

豊満神社への道標

「旗神豊満大社」と刻まれています。左手へ進み南東へ1.5kmほどの場所に「旗神 豊満神社」があります。中山道分間延絵図には「裏家小路 市村江道法三丁豊満村江道法拾丁 高野永源寺江道法六里」と記されている追分に「道院」が描かれています。

中山道は直進します。400mほど進むと「愛知川宿の冠木門」が見え、ここから

愛知川(エチガワ)宿の中心へ入っていきます。

愛知川宿の冠木門

本日はここまでにします!

愛知川駅へ向けて進みます。駅への途中、古い洋館がありました。

西澤家住宅洋館(旧伊藤製材所社屋)

この建物は1916年(大正5)創業の伊藤製材(建築請負業・材木業)の社屋として同所の施工で建造されました。

大正期から昭和戦前期にかけて、伊藤製材は愛知郡役所「既報」をはじめ周辺の学校や公共建造物を多く施工したといいます。

1985年(昭和60)年に西澤基治氏が江麻商会から買受け、現在に至っています。

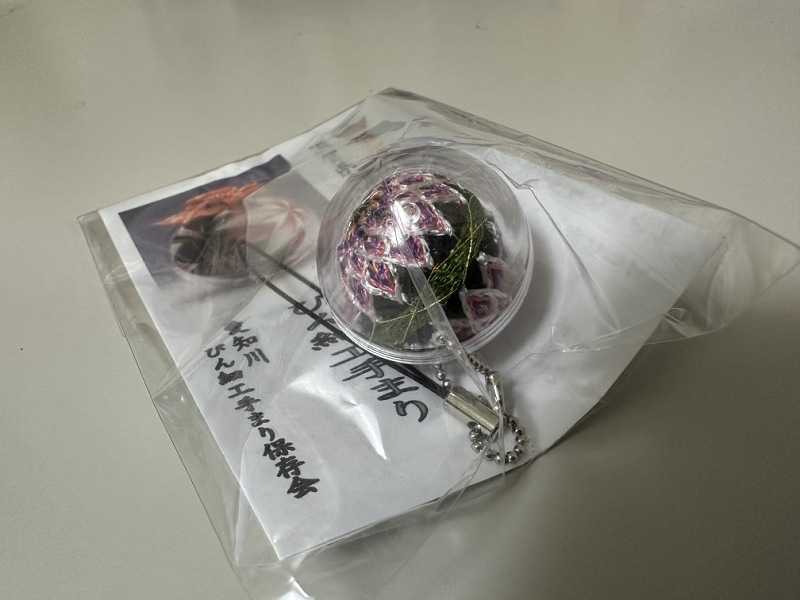

びん細工てまりのポスト

びんの口よりも大きな手毬が入ったびん細工てまりは愛荘町で育まれてきました。びんてまりは『丸くて(家庭円満)、中がよく見える(仲良く)』と、新築や結婚祝いに贈る縁起物として用いられてきました。

どのように中に入れたのか不思議ですね。

愛知川駅から500mほど南東に

「びんてまりの館」があります。こちらへ伺うと秘密がわかるそうですよ。

14:45 愛知川駅へ到着です。

びん細工てまりの根付

愛知川駅の中に「るーぶる愛知川」という待合室のようなコミュニティセンターがあるのですが、ここに色々なものが売っていて、電車を待つ間見てみました。びん細工てまりも色々ありました。

大きな瓶に入っているものは持ち帰りにも困りますが、根付は小さいので持って帰ることができますので、購入しました。とても綺麗です。

愛知川駅から近江鉄道に乗車し、八日市駅下車、車をピックアップしました。一度食べてみたかった

「近江ちゃんぽん亭」へ向かいました。

近江ちゃんぽん

近江ちゃんぽんは昆布やカツオなどの和風出汁が使用されているそうです。あっさりしていて美味しかったです。

お腹を満たし、本日宿泊する

『ホテルルートイン彦根』へ向かいました。過ごしやすい青空の一日で、楽しく歩けました。

古い趣のある町並みや水田の中を進んでいきます。

500mほど進むと右手に「月通寺」があります。

古い趣のある町並みや水田の中を進んでいきます。

500mほど進むと右手に「月通寺」があります。