2024年11月3日

「ツール」⇒「作図・ファイル」⇒「アイコンのラベル表示」にチェックを入れると名称が表示されます。

KMLファイルに変換することでgoogle mapへのインポートもできます。

穂積駅前コインパーキングに車を駐車して、美江寺までバスかタクシーで行こうと思いました。バスの時間まで結構あったので、タクシーでもいいかと思ったのですが・・全くタクシーが来る気配がありません。仕方なく南口でバスを待っていると・・ふと北口にもタクシー乗り場があるではありませんか!そこには何台もタクシーが客待ちしていましたが、バスの時間まであと5分、結局はバスに乗り前回のゴール地点まで向かいました。このバス、どこまで行っても100円とめちゃくちゃリーズナブル。

手間取って、結局美江寺についたのは12時・・

中山道分間延絵図「美江寺宿」

うなぎの豊田屋

創業は1927年(昭和2)老舗のうなぎやさんです。周囲にはいい香りが漂っています。 豊田屋の前を左へ曲がり、学校の中に「美江寺城跡碑」があります。門扉は閉まっていましたが、フェンスがない場所があり、そこから中へ入りました。中山道分間延絵図にはこのあたりに八幡神明が描かれていますが、今はありません。

光行寺

詳しいことはわかりませんが、中山道分間延絵図にも描かれているお寺です。

開蒙学校跡

1873年(明治6)美江寺村に開蒙学校が創立。1875年(明治8)頃、美江寺学校と改称し、校舎はこの頃建築されました。1876年(明治9)頃に美江寺学校と月盛学校を統合し舩木学校と改称しました。1879年(明治12)十七条村に新校舎が建築されました。現在の瑞穂市立中小学校の前身でした。 校舎は路地の奥にありましたが、現在は入れないようになっています。 80mほど先の右手に問屋がありました。

美江寺千手観音堂

1833年(天保4)に造立された石造り千手観音像が祀られています。難所で倒れた馬の供養のため建立されたと言われています。

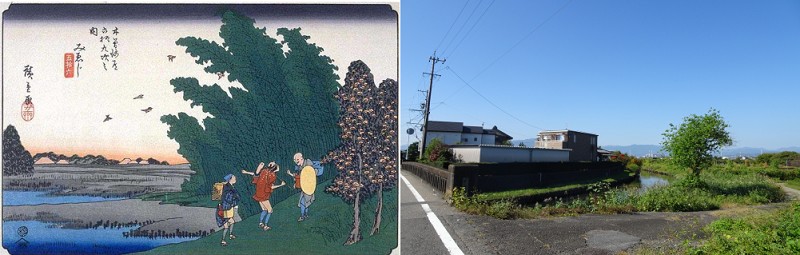

歌川広重「木曽海道六十九次・みゑじ」

犀川を渡り、すぐ先丁字路に「千躰堂」があります。

千躰堂

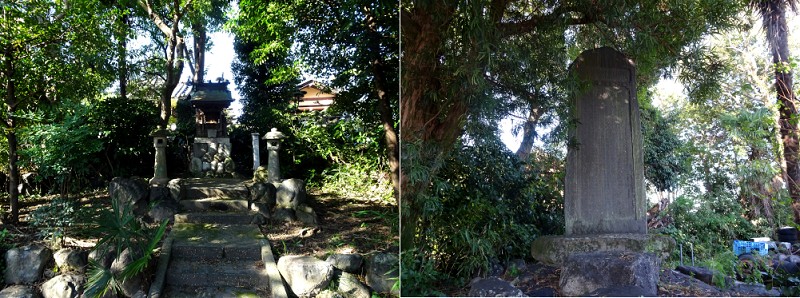

神明神社

創建は不詳ですが、中山道分間延絵図に描かれています。 さらに100mほど進むと左手に犀川を渡る橋があります。中山道から少し離れ、左へ曲がり橋を渡ります。コンクリート会社の北側を通り進むと「熊野神社」があります。熊野神社一帯にかつては「十七条城」がありました。境内入口には「春日局ゆかりの地碑」が建立されています。

熊野神社(十七条城跡)

南北朝時代の初め、船木頼胤が築いた城です。享禄年間(1530年頃)より林氏の居城となりました。 お福(のちの春日局)の夫となる林正成はこの城で生まれました。成人後、稲葉重通(一鉄の子)の養子となり、稲葉正成と改姓し、小早川秀秋の家老となりました。 関ケ原の戦いでは正成が小早川秀秋を説得し、徳川軍の味方につけたと言われています。 十七条城は、正成のひ孫の代で後継ぎが途絶え、廃城となりました。

実りの秋ですね~

鷺田橋へ徒歩で上がる道は鷺田橋東詰方面へ戻り、道路をくぐり西側から細い坂道を登ります。めんどうな作りになっていました。階段付けてくれたらいいのですが。

揖斐川

往時は「伊尾川」と呼ばれ、地元では呂久川と呼ばれていました。伊尾川(現揖斐川)は現在の小簾紅園あたりにありました。 1921年(大正10)より始まった木曽川上流改修工事により、呂久川を廃川とし、新川1500mを開削することとしました。完了したのは1931年(昭和6)でした。旧呂久川は2mほどの水路として名残りをとどめています。 1952年(昭和27)もぐり橋が竣工し、1975年(昭和50)永久橋が架けられました。

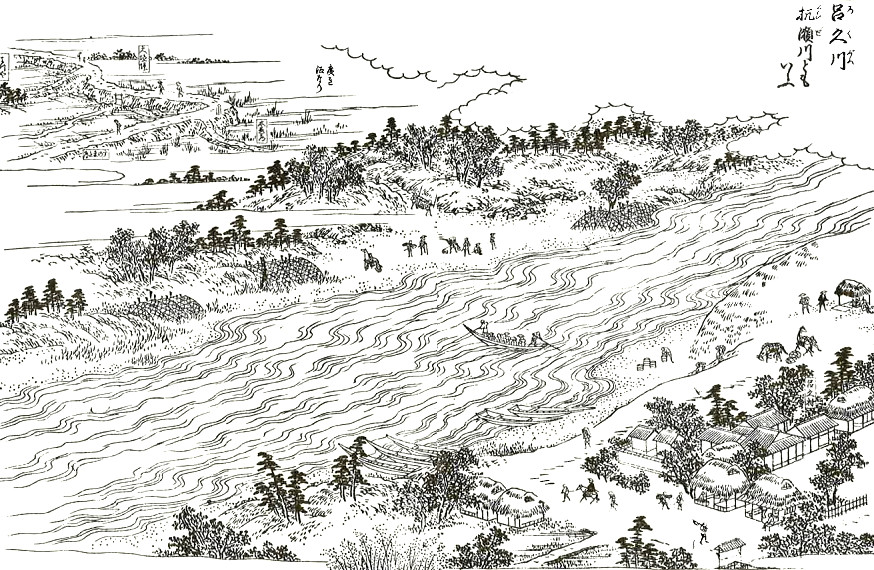

中山道分間延絵図「呂久村と伊尾川」

揖斐川を渡り左手に歩道橋があり、ここを下っていきます。堤防の西側を歩くと右手に「良縁寺」があります。良縁寺のあたりからは江戸時代の旧道になります。良縁寺を過ぎると白鳥神社の参道があります。その先の丁字路は往時、枡形になっており、高札場になっていました。

白鳥神社

社殿は1635年(寛永12)美濃国代官岡田将監が再建したとされます。

蓮生寺

蓮如の子、兼令が呂久に駐留し、1487年(長亨元)真宗の道場、鷺休坊を創建したと伝え、1632年(寛永9) 蓮生寺の寺号を得ました。この付近は蓮如の2度にわたる布教により寺の改宗や門徒道場設立が多く、真宗の勢力が強かったと伝わります。 江戸時代には良縁寺の手前にあったようですが、恐らく揖斐川の開削の際に現在地へ移ったものと思います。

馬渕家長屋門と明治天皇御小休所碑

船年寄りを世襲していたのが馬淵家です。苗字帯刀を許され、渡船に関する一切の業務を担っていました。 馬渕家長屋門の先、右手の細道を入っていくと小さな「八坂神社」があります。

観音堂・地蔵道標

観音堂は、1701年(元禄14)に池田町片山の善南寺に建立され、後に呂久へ移築、1935年(昭和10)現在地へ移されました。堂横の常夜灯は1842年(天保13)のもので、船着き場の東にあったと推定されています。地蔵道標には

『右 善光寺みち 左 谷汲山◯◯・・』下の方はお花で見えず・・ 元は良縁寺北東約200mの中山道、大月方面の分岐にあったもので、1935年(昭和10)に移されました。 小簾紅園にはトイレや休憩所、池、歌碑などが点在しています。

神明神社と揖斐川・呂久新川付替記念碑

木曽路名所図会「呂久川」

『呂久村にあり。川上は杭瀬川といふ。大野郡・池田郡を経てここに流る。船わたしなり。下流は美濃路佐渡村に出る』 240mほど進むと右手に「耕地整理竣工記念碑」があり、すぐ先個人邸の覆屋に石仏が祀られています。さらにすぐ先左手に小さな「地蔵祠」があります。

個人宅の石仏と地蔵祠

平野井川を渡ります。往時は「江川」と呼んだようです。大垣輪中堤の上に上っていきます。上りきった分岐点に「墨俣追分道標」があります。この道標は中山道分間延絵図にある「道印」と思われます。輪中

輪中とは、木曽三川(木曽川、長良川、揖斐川)の水害から田畑や家屋を守るために周りを堤防で囲んだものです。「堀田」という独特な景観が形成されていました。「堀田」は田面の一部の土を切り取り、その土を隣接する田面に盛土することにより、出来た掘上げ田と堀潰れを総称したものです。堀田は田舟型と孤立型に分類されますが、南部へ行くほど田舟型が多くなっていたそうです。土地改良事業により今日ではその景観を見ることはできなくなりました。

素盛鳴社

1888年(明治21)大垣輪中の決壊により神府(御札)が立木民次郎家へ流着。大垣八幡神社宮司に鑑定してもらい、素戔嗚(すさのお)と判明し、立木家の古杉の幹に小さな祠を祀りました。1913年(大正2)に現在地「中山道馬の瀬」に遷座、1949年(昭和24)に社殿が新築されました。 くねくねした中山道を進み、三津屋町3の交差点を左へ曲がり、40mほど左に「弘法大師爪彫薬師堂」があります。

弘法大師爪彫薬師堂

弘法大師が爪で彫った薬師如来を安置しているそうですが、堂内はぼんやりとしか写せなかったので、よくわかりませんでした。以前、この場所には長徳寺があったそうなので、長徳寺の薬師堂だったのかもしれません。 中山道へ戻り、50m左手に「秋葉神社」、さらに100m右手に「長徳寺」があります。

長徳寺

長徳寺は、元は弘法大師爪彫薬師堂のところへありましたが、150mほど西へ移動しています。鐘は戦前に供出により失ってしまったため、住職が戦後の1948年(昭和23)頃どこかで購入したものとされます。唐の「天復二年」(日本の延喜年間の902)の年記があります。かなり古いもので、貴重なものと思われますが、特に案内等ないのが不思議です。 長徳寺から200mほどの交差点右手に「観音道標」があります。また現在はありませんが、高札があった場所でもあります。

観音道標

「右ぜんこうじ道」「左谷汲山ごうどいび近道」と刻まれています。中山道分間延絵図には「村道加納村江出ル二丁」と記されている角にありました。 住宅が途切れ、農地が広がってきました。車通りも少なくのんびり歩いていきます。

加納薬師道道標

『左かのふ村やくしミち』と彫られています。 ここから北に1kmほど行った安八郡神戸町加納の「香林院」への道標のようです。香林院の本尊薬師如来は県の重要文化財、さらに本尊薬師如来坐像両側の守護神である木造広目天、多聞天立像 も県の文化財に指定されているようです。 左へ曲がり、最初の路地を右へ入っていくと「日比野五鳳翁寿像」があります。

観音祠

この地区一帯が竹藪であったのを1938年(昭和13)西側の道路を整備した際に土中より発見され、岩田家に祀られていたようです。近年モチの大木と共に興福寺公園の一部としてこの土地を市に寄付し、2mほど南東に移築しました。 15:00 美濃赤坂駅まで行くつもりでしたが、養老鉄道の「東赤坂駅」があり本日はここで終了することにしました。