2025年4月30日

「ツール」⇒「作図・ファイル」⇒「アイコンのラベル表示」にチェックを入れると名称が表示されます。

KMLファイルに変換することでgoogle mapへのインポートもできます。

宿泊した『ホテルルートイン彦根』をでて、車で米原駅へ向かいます。駅前のパーキングへ駐車しました。米原駅から東海道本線で醒ヶ井駅へ向かいます。

9:45 醒ヶ井駅を出発します。駅前に銅像があります。

霊仙三蔵立像

最澄や空海と並ぶ平安時代の高僧で、唐の都長安において憲宗皇帝に才能を認められ、「大乗本生心地観経」という経典の翻訳に従事し、その功績により「三蔵」の称号を贈られました。米原市には「雲仙山」が存在することから霊仙山麓の米原市醒井付近の出身と考えられています。

醒ヶ井駅から南へ向かい、中山道へでると四つ辻に

「松尾寺道標」があります。

松尾寺道標

『近江西国十三番霊場松尾寺 従是南廿町』

松尾寺はここから南の丹生へ向かい、3.5kmほどにある古刹です。

秘仏本尊は雲中より飛来されたといい「飛行観音」と呼ばれています。

役の行者が松尾寺山頂の修行場において斧で岩屋を割ったところ水が湧き、今も

「役の行者の斧割り水」と呼ばれています。

霊仙七ヶ寺の内唯一残存する寺で、山頂の本堂跡地は県指定史跡です。

松尾寺道標の四つ辻で右へ曲がり、中山道を西へ向かいます。このあたりが

「六軒茶屋」です。

六軒茶屋付近

最近までは1軒残っていたようですが、現在はその1軒も無くなっています。

クネクネした道を進むと国道21号へでます。国道を60mほど進むと右手に

「一類狐魂等衆碑」があり、すぐ先左手の歩道に

「時枝地蔵堂」がありました。

一類狐魂等衆碑

江戸時代後期のある日、東の見附で旅の老人が「母親の乳がのみたい・・・」と呟いていました。人々は相手にしませんでしたが、乳飲み子を抱いた一人の母親が気の毒に思い、「私の乳でよかったら」と自分の乳房をふくませてあげました。

老人は美味しそうに飲むと70両の金を差し出し安らかに往生しました。母親はその金を使い、埋葬された墓地の傍らに

「一類孤魂等衆」の碑を建立し供養したと伝えられています。

時枝地蔵堂

堂の中にはお地蔵様が数体祀られていました。

すぐに丹生川を渡りますが、この丹生川付近が

「壬申の乱横河の古戦場跡」でもあったといわれます。

壬申の乱横河の古戦場跡

さらに国道を250mほどで右手から旧道へ入っていきます。330mほど右手に

「河南地蔵堂」があり、すぐ先左手の路地を入ると

「徳法寺」があります。

河南地蔵堂

徳法寺

小さなお寺で、詳細は不明ですが、中山道分間延絵図には描かれています。

さらに120mほど左手に

「茶屋道館」があったそうです。

茶屋道館跡

番場宿から醒井宿までは約一里半の道のりですが、途中の河南集落には 「茶屋道」という小字名が残されています。また、江戸時代の文人大田南畝が1802年(享和2)の中山道の旅を綴った「壬戌紀行」によれば、樋口村の名物として「あん餅、饅頭」と書かれています。

2つの宿場の中間付近ということで、樋口から河南にかけて立場茶屋があったようです。河南自治会が古い民家を利用した「一服処」として

「茶屋道館」を設けていましたが、現在は無くなっています。ストリートビューでは2013年までは建物があったようですが、現在は河南公民館となっています。

大田南畝は 「清水ながれてきよし」とも記していますが、現在でも街道筋に沿って流れる水路を見ることが できます。

樋口立場跡

樋口氏が領していたことから村名となりました。1695年(元禄8)樋口村の人口は279人、番場宿の助郷村でした。「中山道分間延絵図」には立場の記載はありませんが、多くの住宅が描かれています。

少し進むと国道と交差する樋口交差点です。国道を突き抜け再び旧道を進みます。170mほど進み左手の細い路地を左へ入り、

「八坂神社」へ向かいます。水田や畑を抜け50m先を左へ曲がり、突き当りの水路沿いを右へ曲がると「八坂神社」があります。境内には

「石造九重塔」があります。

八坂神社

中山道分間延絵図には「天王」と記されています。近江国坂田郡志には、宇多天皇がこの地に牛頭天王を祀ったと伝えています。天正の頃、兵火で焼けましたが再建されています。

石造九重塔

1323年(元亨3)の銘があり、鎌倉時代末期の完全な石造層塔として町指定の文化財となっています。

八坂神社の境内から南側の草や竹が生い茂る中に

「成仏寺」と見られる廃屋が見えました。

成仏寺跡

1673年(延宝元)に亡くなった重興大眉善が開いた寺で、黄檗宗(オウバクシュウ、禅宗の一つ)です。現在は廃寺となっているようです。

中山道へ戻ります。このあたりの中山道沿いにはまだまだ趣のある日本家屋が多く、歩いていて楽しいです。小さな川を渡ると門根村でしたが、今は三吉です。橋を渡り150mほど右手が

「敬永寺」です。

敬永寺

古くは天台宗の寺院でしたが、顕如上人の頃、浄土真宗に改宗しました。1673年(寛文13)東本願寺宣如上人より木仏御本尊を、後には一如上より親鸞聖人御影をそれぞれ下付されています。

敬永寺のすぐ先の四つ辻を左手へ入り、

「八幡神社」「門根城跡」へ寄り道していきます。

八幡神社

江戸時代は関根村の産土神で、中山道分間延絵図には

「若宮八幡」と記されています。

門根城跡

八幡神社を含んだあたりが浅井家臣、堀氏の屋敷跡とされますが、資料が少なく詳細が不明です。

門根城跡の地蔵堂

米原JCTや名神高速道路・工業団地の開発などで地形も変わり、城趾の遺構はほぼないようです。

中山道へ戻り、番場宿へ向けて進んでいきます。160m進むと丁字路になり左へ曲がり、北陸自動車道の下をくぐり、すぐ右へ入っていきます。ここに

「久禮の一里塚跡」があります。このあたりはもともとくねくねしていましたが、北陸自動車道の整備によるものなのかはわかりません。

久禮(くれ)の一里塚跡

一里塚は無くなっていますが、往時右側にはとねり木、左側にはエノキが植えられていました。

このあたりも日本家屋が並び静かな町並みです。150mほどで民家が途絶え、山道になります。

久禮(三吉)の街道

右手の

「地蔵山」は

浅井備前守出城跡で、番場にある土肥氏が築いた城です。その後、堀氏が居城しました。六角氏と浅井氏が争った時、堀氏は六角氏に応じなかったので、何度も攻められました。1570年(元亀元)に信長に従った堀氏は、街道警備のため地頭山へ砦を移しました。

地蔵山の裾野を暫く進むと再び住宅が見えてきます。番場宿へ入ってきました。更に進むと右手に

「問屋場跡」の石碑がある住宅があり、さらに80mほど右手にも

「問屋場跡」の石碑があります。

番場宿問屋場跡

2軒目の問屋の先は県道と交差します。その交差点に

「番場の忠太郎像」があり、向かいに

「米原汽車汽船道道標」が残されています。

番場の忠太郎像

この銅像は旧忠太郎食堂の国道21号側に立てられていましたが、食堂の閉鎖とともに行方不明になっていました。愛好家が所有していることが解り、これを譲り受け2023年(令和5)現在地へ建立されました。

番場の忠太郎

番場の忠太郎は作家、

長谷川伸の(昭和5)の戯曲

「瞼の母」に登場する主人公です。中山道番場宿で生まれた忠太郎が5歳の頃に母と離別し、30歳過ぎて江戸で再会する親子の絆の物語で、演劇や映画・唄など数多くの作品となって全国的に一世を風靡しました。

米原汽車汽船道道標

『米原、汽車、汽船道』と刻まれています。

慶長年間(1596~1615)北村源十郎によって米原に湊が築かれ、湊と中山道を結ぶ深坂道が切り拓かれました。これにより中山道の荷物は急な磨針峠を避け運べるようになりました。

道標はこの分岐点にあり、鉄道開通の1891年(明治22)に建立されたものです。元は法雲寺近くの三叉路にありました。

米原は、今は内陸ですが、江戸時代は琵琶湖湖岸にあって物資輸送基地として栄えていました。

直進し、右手の1件目が

「脇本陣跡」、その隣が

「問屋場跡」、さらにその斜向かいにも

「問屋場跡」、その向かいに

「本陣跡」、隣に

「問屋場跡」、この問屋場には

「明治天皇番場御小休所碑」があります。さらにその隣は

「問屋場跡」です。湊への荷物もあり、多くの荷物をさばくためか問屋場が多いですね。

番場は西番場と東番場に分かれており、このあたりは

東番場で宿場の機能が集中していました。

脇本陣跡・問屋場跡

脇本陣は代々高尾家が務め、建坪は84坪でした。

本陣跡

本陣は代々北村家が務め、建坪は156坪でした。

問屋場跡・明治天皇番場御小休所

1878年(明治11)明治天皇、北陸巡幸の際に北村多起宅にて休憩されました。現在もご子孫が暮らされているようです。

問屋場跡

番場宿は彦根の井伊氏の領で、1843年(天保14)の人口は808人、家数は178軒、本陣1軒、脇本陣1軒、問屋場は6軒あり、ここには右手・左手に2軒あります。

最後の問屋場跡を過ぎるとすぐ左手に小さな

地蔵堂があり、その先70mほど左手に

「蓮華寺」参道があります。

地蔵堂

このあたりは立てかけるタイプの石仏が多いように思います。

蓮華寺勅使門

歴代天皇の信仰も厚く、花園天皇より右礼智阿上人勅願所の論旨を賜り菊の紋をくだされました。

蓮華寺本堂

聖徳太子により建立されたと伝えられ、当初は

「法隆寺」と称していました1276年(建治2)の落雷によって焼失しました。その後1284年(弘安7)夏に

一向上人が諸国を巡る旅の途中に鎌刃城主、

土肥三郎元頼がその教えに従い、焼失した堂塔を再興して「八葉山蓮華寺」と改称し、一向上人を開山上人に迎えました。

番場忠太郎像

本堂内に番場忠太郎の木製像がありました。

斎藤茂吉歌碑

『松かぜのおと聞くときはいにしへの聖のごとくわれは寂しむ』

斎藤茂吉は、1921年(大正10)幼少の頃の恩師、佐原窿応が49世住職となったことから初めて参詣し、以後度々訪れて短歌を残したということです。茂吉は生家の山形県にいた頃、隣の宝泉寺の窿応から学問と書の指導を受けていました。

梵鐘

1284年(弘安7)の銘があり、鎌倉時代の貴重なもので重要文化財となっています。

身代わり地蔵尊

寺伝によれば(正徳4)彦根城主の奥方が重病となり、この地蔵に祈願した所、平癒したとされます。

本堂から

「一向上人御廟」がある裏山へ向かう山道へ入るところに

「土肥三郎元頼墓」があり、上っていくと

「北条仲時従士墓」があります。さらに上ると

「一向上人御廟」があります。

土肥三郎元頼墓

鎌刃城主、土肥三郎元頼の墓と伝えられています。元頼は1288年(正応元)逝去し蓮華寺の墳墓に葬られました。宝篋印塔には文字が確認できず、塔の様式から元頼の年代と比較して新しいものである可能性もあります。

北条仲時従士墓

1333年(元弘3)京都での合戦に敗れた六波羅探題北条仲時は、北朝の光厳天皇・後伏見・花園二上皇に仕えて中山道を関東に向かい番場宿へ着いた時、南朝軍の京極道誉に取り囲まれ、陥りやむなく天皇を蓮華寺に移し戦いましたが敗退し、ついに本堂前庭において仲時以下従士430名が自刃しました。時の住職、同阿上人は哀れに思い、全員の姓名・年齢・法名を過去帳に留め、墓を建立しました。

一向上人御廟

一向俊聖上人は、浄土宗第三祖良忠上人の弟子で、奥州から九州まで各地を遊行し、ここ番場で一生を終えました。

一旦、本堂のある中庭まで戻り、本堂裏手を通り少し上ると

番場忠太郎地蔵、

番場忠太郎墓、

一向杉があります。

番場忠太郎地蔵と番場忠太郎の墓

「番場忠太郎地蔵」は地元の有志により 1958年(昭和33)建立。地蔵尊の下には長谷川伸のサイン入り「瞼の母」の初版本が埋めてあります。作家の長谷川伸の筆で「南無帰命頂礼、親をたづぬる子には親を、子をたづぬる親には子をめぐりあはせ給え」と台座に刻まれています。

番場忠太郎の墓

玉垣には長谷川伸のほか島田正吾・中村勘三郎・片岡仁左衛門・市川寿海・長谷川一夫など俳優の名も見られます。

一向杉

樹齢700年。滋賀県指定自然記念物に指定されています。

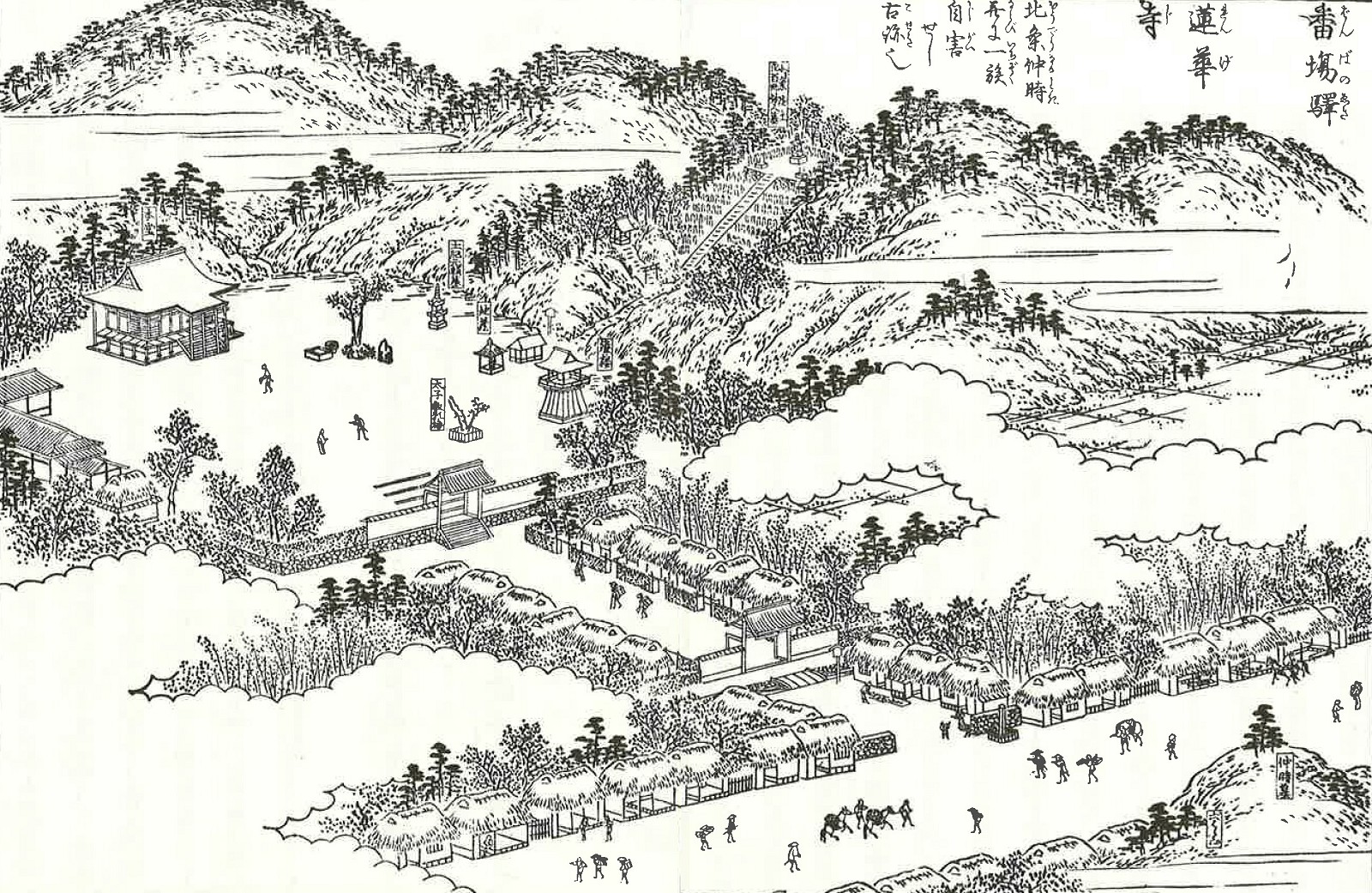

木曽名所図会「番場駅 蓮華寺」

「此宿は山家なれバ、農家あるハ樵(キコリ)夫ありて、旅舎も鹿なり。まづ名にしおふ太平記に見えたる辻堂といふに詣ず」とあります。

蓮華寺をあとに中山道へ戻るとすぐ左手、法雲寺の手前が往時の

米原道との分岐点です。中山道分間延絵図に

「湖水端米原村湊道一里程」と記されています。さきほど番場の忠太郎像の近くにあった「米原汽車汽船道道標」はここにあったものです。

さらに静かな番場宿の町並みを眺めながら550mほど進むと右手に

「北野神社」、この入口に

「地蔵堂」があります。番場宿は趣のある日本家屋と近代的な住宅が入り乱れていますが、山に囲まれ静かで落ち着いた雰囲気の宿場です。名神高速道路が並走していますが、全く自動車の音はなく静かでした。

北野神社

894年(寛平6)に勧請されたそうですが、中山道分間延絵図では「八幡宮」として描かれています。いつ頃名称が変わったのかなど詳しいことはわかりません。

北野神社奥から獣避け柵の門扉を入っていくと

六波羅山へ行けるようです。頂上には

北条仲時の墓(五輪塔)がありますが、スルーします。

地蔵堂

多くの石仏が祀られています。

北野神社をでるとすぐ左手の民家前に小さな

「中山道 西番場」と書かれた石碑があります。このあたりが「西番場」のようです。古代・中世の官道である東山道の宿駅は西番場だったとされ、

「元番場」とも呼ばれています。中山道分間延絵図でも「元番場」として記されています。

北野神社から150mほど進み左手の路地へ入り、突き当りの畑に小さな

「殿屋敷遺跡」の案内板があります。

殿屋敷遺跡

発掘調査で13世紀末~15世紀の掘立柱建物3棟と9基の井戸跡、溝などが見つかりました。出土品は土器、瓦質土器、国産陶器、輸入陶器、石製品、金属製品などがあり、木製品には「物差し」があります。

発見された遺構については南方の土肥氏館跡の関連施設、家臣団クラスの屋敷、地域の有力者や宿場施設などが想定されています。

いま来た道を戻り、中山道へ出ると

「稱揚寺」があり、斜向かいに

「番場資料館」があります。

稱揚寺(称揚寺)

もとは天台宗でしたが、

蓮如が東北巡化のため、番場に立ち寄り教化したときに真宗へ天宗しました。蓮如が牡丹を所望した手紙が残されています。

鬼瓦

梵鐘下に鬼瓦が置かれていました。鬼瓦には1832年(天保3)の年紀があります。

番場資料館(泉亮之記念館)

泉亮之の生家を活用した資料館です。泉亮之は明治から大正時代にかけて活躍した彫刻家です。泉亮之の作品や資料、番場宿の歴史、鎌刃城跡の発掘資料、歴史資料などが展示してあります。

100mほど進むと左手が

鎌刃城跡への登山口があり、すぐ先右手に

「本授寺」があります。

鎌刃城跡 登城口

楽しそうな山道ですが、登らずに進みます。またいつか来ることができればいいな。

鎌刃城跡

江北と江南の境目にあたることから鎌刃城も国境を警備する目的として、応仁の乱の頃には築城されていたようです。城主堀氏は当初浅井氏の家臣でしたが、1570年(元亀元)織田信長に与したため、信長軍の最前線基地となります。

このため浅井長政や一向一揆勢に度々攻められ、木下藤吉郎(豊臣秀吉)の援軍によってかろうじて落城が食い止められています。

本授寺

1684年(天和4)に寺号公称の許可があったとされます。境内に楓が多く名所だったため、俗に「楓寺」と呼ばれていました。

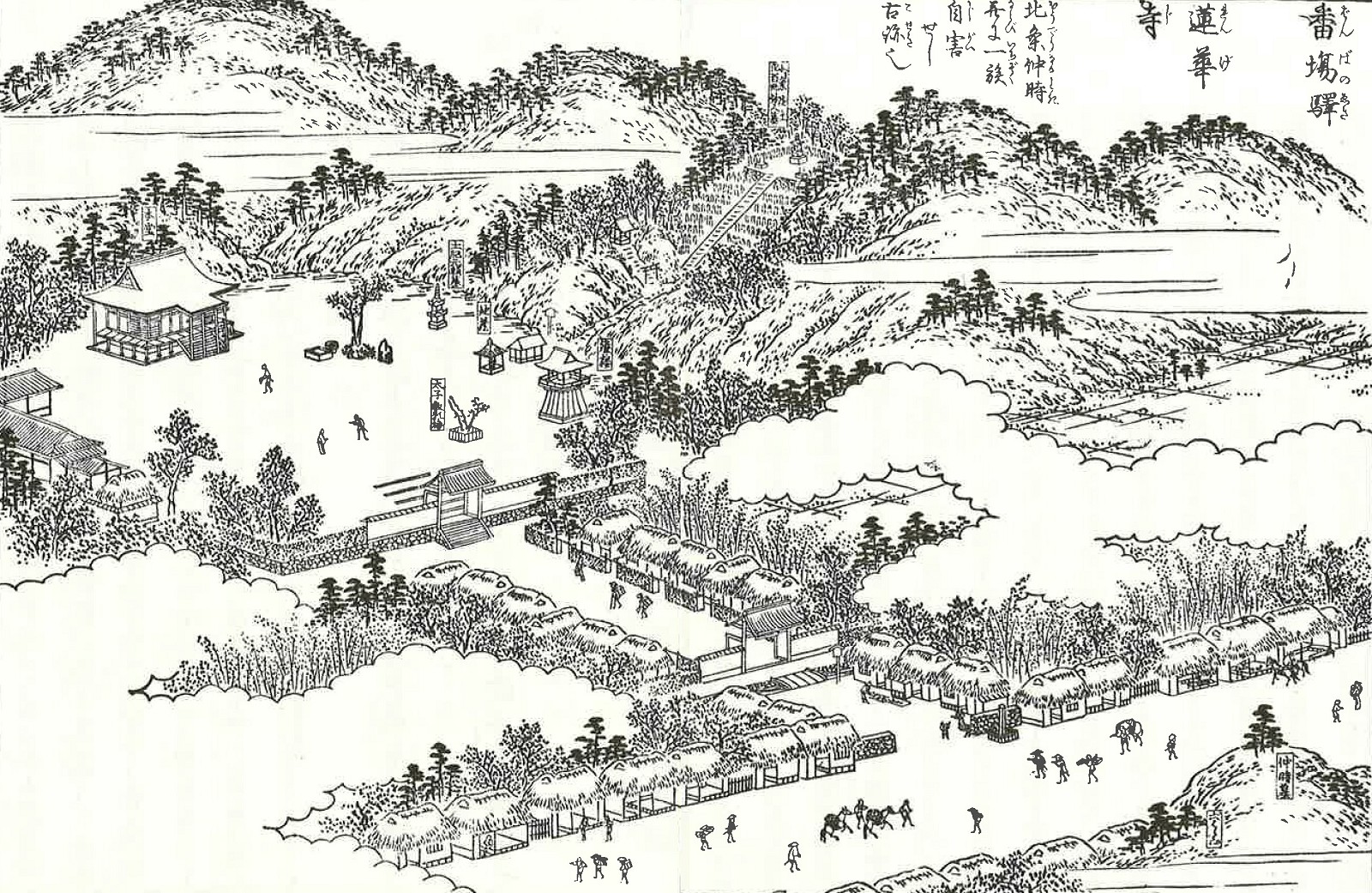

中山道分間延絵図「番場宿」

番場宿の規模は1843年(天保14)の記録によると、宿の長さは約140m、家数178軒、人口808人、本陣1軒、脇本陣1軒、旅籠10軒とあり、宿の長さは中山道の中でも最も短く、小さな宿場でした。

12:40 番場宿をあとに鳥居本宿を目指します。