2025年4月26日

「ツール」⇒「作図・ファイル」⇒「アイコンのラベル表示」にチェックを入れると名称が表示されます。

KMLファイルに変換することでgoogle mapへのインポートもできます。

11:00 赤坂宿をあとに垂井宿へ向かって進んでいきます。

少し進むと「昼飯(ひるい)」に入ります。昼飯、青墓、赤坂築は古墳時代全般にわたり、多くの古墳が築造された地域です。「昼飯大塚古墳」は中山道からは左手へ少し入った場所にあります。

昼飯(ひるい)大塚古墳

前方、後方ともに3段からなる前方後円墳です。古墳の周囲には地山を深く掘り込んだ不整形な空堀の周濠がめぐらされています。埴輪は各段に500本ほどが並べられていたと考えられています。

古墳の上から伊吹山・金生山を望む

古墳の頂上からは伊吹山や関ケ原、濃尾平野を一望できます。 金生山は2億5千年前、海底の地殻変動が逆断層し隆起してできた山です。日本有数の石灰岩、大理石の産地として知られ、古生代の化石が豊富に出土しており、化石の宝庫でもあります。 中山道へ戻り少し進むと右手に「旧早野邸」、そのすぐ先右手の角にも長屋門のある立派な旧家があります。

昼飯八幡神社

1838年(天保9)創建。社殿のなかった山神を合わせ、牛頭天王、神明社、大明神社、明神社、社宮神社、熊野権現社などを合祀し、八幡神社となっています。昼飯町の由来

昔、善光寺如来が難波(大阪)の海から拾い上げられ、長野の善光寺へ納められることになりまたした。この仏像を運ぶ人々が青墓の近くまで来た時、山々は新緑に覆われ、つつじが咲き乱れる素晴らしい景色でした。一行は小さな池のそばで休み、昼飯を取りました。そこからこの付近を昼飯と言うようになりました。しかし、下品ということで、「飯」の字を「いい」と音読みにして「ひるいい」と呼ばれるようになり、発音しやすい「ひるい」となったとされます。この池は一行が手を洗ったので「善光寺井戸」と呼ばれ、記念に植えた三尊杉も最近まで残っていたとされます。

如来寺

善光寺如来が信濃へ届けられる途中、お昼の供養をしたことから1195年(建久6)に僧、定尊が村東の花岡山に三尊仏を安置し如来寺としました。後に織田信長の兵火にあい、1638年(寛永15)中興の教誉が現在地へ移し、秘仏となりました。御本尊は善光寺の分身仏としては日本で最初のものです。元は青野の国府台付近とされます。 如来寺をあとに中山道へは戻らずに昼飯八幡神社の西側の路地を北へ進み、すぐ先を左へ曲がります。300m程進み、JR線路の手前に「ばけ椿・長者屋敷跡」の案内板があります。

延長寺

923年(延長元)順智房が天台宗の寺院として創建しましたが、1391年(明徳2)願珍坊が綽如に帰依して真宗に転じたとされます。青野城城門(稲葉正休屋敷城門移築山門)が山門となっていたようですが、現在は無くなっており、新しい山門に建て替えられたようです。

白鬚神社

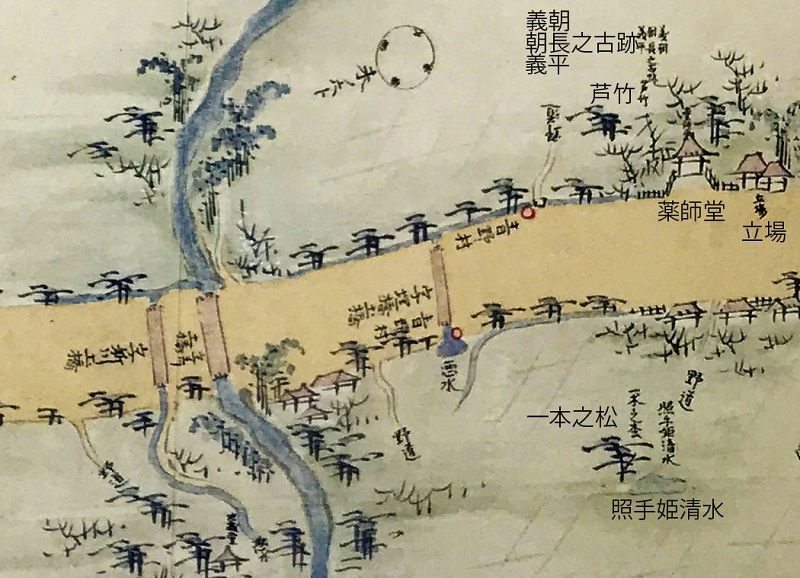

最澄が巡錫した折に建てられた仏堂に由来するといいますが、織田信長の兵火により資料が焼け不明です。1584年(天正12)の棟札が最も古いものです。 250mほど進んだあたりに立派な長屋門があります。このあたりが立場となっていたようです。左手の路地に照手姫水汲井戸への道標があり、ここで左へ曲がり100mほど進んだ右手に「照手姫水汲井戸」があります。

照手姫水汲井戸

この井戸は照手姫が長者に虐められながら、籠で水を汲んだ井戸とされます。小栗判官と照手姫の伝承は大筋では同様ですが、色々な話があります。ここでは案内板に書かれているものを記載します。照手姫の伝説

武蔵・相模の郡代、横山将監に女子が生まれ、照手姫と名付け成長すると評判の美人となりました。常陸国の国司、小栗判官正清は姫と恋仲となりますが、将監の家来に毒酒を飲まされ、殺されてしまいました。姫は大変悲しみ、あてのない旅へ出てあちこちさまよい、美濃青墓の長者「よろづ屋」に買われることになりました。長者は姫の美貌で客を取ろうとしましたが、姫は拒み続けました。怒った長者は「籠で水を汲め」など無理な仕事を言いつけます。姫は日頃信仰していた千手観音の助けで仕事を続けることができました。 一方、小栗判官は熊野の湯に浸かったおかげで蘇り、美濃の役人に任命されました。照手姫が青墓に居ることを知り、妻として迎え二人は末永く幸せに暮らしたとのことです。

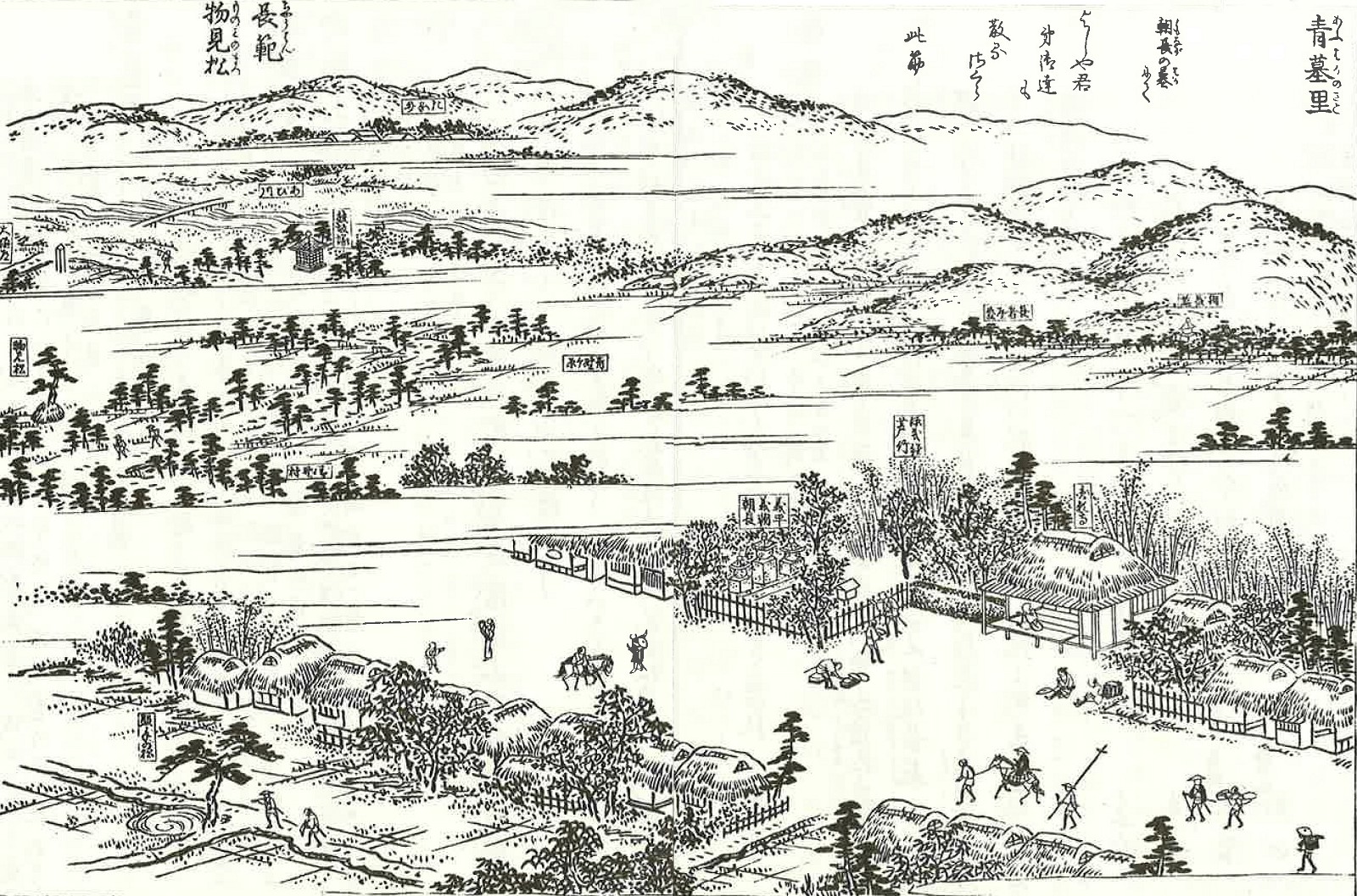

円願寺・芦竹庵(小篠竹の塚)

芦竹庵(小篠竹の塚)と言われるものが照手姫の墓と言われるもので、大きな五輪塔がそれでしょうか? 神奈川県藤沢の遊行寺にも照手姫の墓があります。芦竹庵

牛若丸(源義経)は、京都の鞍馬山で修行を終え、金売吉次をお供にし、奥州へ落ち延びようとしました。青墓の円願寺で休み、亡くなった父や兄の霊を供養しました。そのとき、江州(ごうしゅう)から杖にしてきた芦を地面に突き刺し、『挿しおくも形見となれや後の世に 源氏栄えば芦竹となれ』と詠み、東国へ出発しました。その後、芦が芽吹き根を張り見事に竹の葉が生い茂りました。この珍しい竹を「芦竹」と呼び、この寺を「芦竹庵」と呼ぶようになりました。

木曽名所図会「青墓里」

大谷川を越え、すぐに県道をも越えてまっすぐ進んでいきます。街道の両側ともに水田が広がります。300mほどで集落の中に入っていきます。少し遠いですが、稲葉正休の屋敷があったとされる場所に寄り道していきます。左へ曲がり350mほど歩き水田の一角に石碑があります。

稲葉正休屋敷碑

石碑の裏にある「稲葉石見守塔」には1684年(貞享元)の銘があります。稲葉正休

1656年(明暦2)父・正吉が男色の件で家臣に刺殺され、その遺領を継いで美濃青野藩の藩主となりました。 1684年(貞享元)大老の堀田正俊を江戸城内の御用部屋入り口にて刺殺し、稲葉はたちまち取り囲まれ、同僚達に斬り殺されてしまいました。そのため、稲葉がなぜ犯行に及んだのかは謎となってしまいました。その後、稲葉家は改易となりました。

千手寺

1630年(寛永7)愚堂が青野の信者に懇願されて建立したお寺とされます。現在は無住のようで、境内は荒れ果てています。 中山道へ戻るとすぐ先右手に「国分寺道標常夜灯」があり、ここを右へ曲がると「教覚寺」があり、さらに300mほど進むと「美濃国分寺跡」があります。

教覚寺

聖武天皇が国分寺を建立した時に建てられ、「教覚院」としました。親鸞が東国から帰る折、国分寺に参詣し、教覚院に一泊し、教化したため真宗に転じました。その後、戦火にあい焼失しましたが、1573年(天正元)順了が寺を建立し再興しました。 その子、順海は石山合戦で忠節を称えられ、七条袈裟をもらいました。関ヶ原合戦で焼失したため順珍が再興し1654年(承応3)には領主の援助により改築しています。 1684年(貞享元)の年記がある稲葉石見守正休の位牌があります。2024年5月1日

雨が降ったため街道歩きができずに、車でちょこちょこ回った時の記録を掲載しておきます。

美濃国分寺跡 金堂跡

創建は不詳ですが、741年(天平13)の国分寺建立の詔の頃に創建されたと考えられています。 南大門、中門、金堂、講堂、回廊、七重塔、鐘楼、軽蔵、僧房等のいわゆる七堂伽藍のある荘厳なもので、国府に接近して僧寺と尼寺が揃っていたといわれています。 こうして造られた国分寺は地方政治における祭政一致を企図したもので、国司が政治を支配し国分寺は精神面を支配して地方政治の安定を図りました。律令制度の崩壊と共に平安の中期以後次第に機能を失い、鎌倉・室町時代を経て廃絶しました。

美濃国分寺

美濃国分寺の後継寺院である金銀山国分寺の寺伝では、737年(天平9)に聖武天皇の勅を拝した行基が自ら薬師如来像を彫って本尊とするとともに七堂伽藍を建てて寺を開いたとされますが、伝承の域であり、薬師如来像については平安時代頃の作といわれます。

地蔵堂

詳しいことは不明ですが、中山道分間延絵図に記載のある地蔵堂です。

小さな稲荷神社と小社

180mほど進むと路地の角に地蔵堂と御坊道碑があります。

地蔵堂・御坊道碑

「平尾御坊道」と彫られています。この交差点を右へ進むと「浄土真宗 東本願寺派 平尾御坊 願證寺」へ至るという道標です。 「御坊道碑」がある交差点を右へ曲がり、500mほど進むと「願證寺」へ至ります。以前、「願證寺」へ訪れた際の記録を掲載しておきます。2024年5月1日

雨が降ったため街道歩きができずに、車でちょこちょこ回った時の記録を掲載しておきます。 中山道の「平尾御坊道」と彫られている道標から北へ600m程行くと「威徳寺」があり、その裏に「美濃国分尼寺跡」があります。美濃国分尼寺跡の奥に平尾御坊道と言われる「願證寺」があります。

美濃国分尼寺跡の太子堂

願證寺

1502年(文亀2)、本願寺8世法主蓮如の6男で、長島願証寺を開いた蓮淳により、伊勢長島に創建されました。1574年(天正2)の長島合戦により堂宇は焼失しました。その頃、蓮淳の孫、證栄は平尾に移り真徳寺を再興開基しました。1743年(寛保3)に御坊の許可を受け、1773年(安永2)9世真高の時、願證寺と改称し、その頃から「平尾御坊」として親しまれてきました。

蓮如上人御廟所

御廟所は直接見ることができませんが、堂がガラス張りとなっており、向こう側が見ることができるようになっていました。

喜久一丸稲荷神社

1872年(明治5)垂井町笹原の148名が守護神として創建したとされます。境内には1904年(明治37)銘の日露戦争時の砲弾が奉納されていました。美濃路との追分

美濃路は東海道と中山道を熱田宿と垂井宿の間で結んでいて、中間に名古屋・清須・稲葉・荻原・起(オコシ)・墨俣(スノマタ)・大垣の七宿を数えています。全長14里24町(58km)の長さです。

相川の鯉のぼり

相川の人足渡跡と垂井宿 東見附跡

相川は昔からあばれ川で、度々洪水がありました。そのため、江戸時代には人足渡による渡川が主でしたが、姫の通行時など特別な場合は木橋が架けられました。 14:00 垂井宿へ到着しました。JR垂井駅はすぐ近くです。この先は次回に回し、少し寄り道して駅へ向かいました。 駅へ向かう道のひとつ先を左へ入り、140m先を右へ。130m先にレンガの趣ある建物がありました。

旧三浦醸造場

現在は駐車場として利用されています。 コミュニティセンター前で右へ曲がり、すぐ左へ曲がります。突き当りが「玉泉寺」になります。玉泉寺には垂井の地名の起源と言われる「垂井の泉」、「芭蕉句碑」、「泗水庵跡」などがあります。

垂井の泉

垂井の地名の起源とも言われ、その初見は11世紀に美濃国司を務めた藤原隆経の『昔見したる井の水はらねど うつれる影ぞ 年を経にける』という詠歌が知られています。また740年(天平12)編纂の「続日本紀」12条に見える聖武天皇が美濃行幸中に立ち寄った「曳常泉」もこの場所であると考えられています。

春王丸の辞世の歌

『夏草や青野が原に嘆くはなの身の行衛こそ開かまほしけれ』

安王丸の辞世の歌

『身の行衛定めなければ旅の空 命も今日に限ると思へは』

再び国道21号へ戻り、垂井駅方面へ向かい歩いていきます。100m進み、先ほどと同じ路地を通り300m程真っ直ぐ進むと「金蓮寺」へ到ります。

金蓮寺

延暦年間(782~806)に伝教大師最澄によって御所野に開かれたと伝わり、創建当初は南宮大社の神宮寺でした。1410年(応永17)に遊行上人により中興され、時宗の寺院となります。(御所野はここから南西に200m「御所野」という交差点付近?) 1600年(慶長5)関ヶ原の戦いにより兵火を受け、現在地に再建されました。かつては御所野道場とも呼ばれたとされます。

足利安王丸・春王丸処刑地

小さな2つの五輪塔が春王丸・安王丸の墓と書かれているものもありますが・・先程の場所にもお墓がありましたし、2つあるのでしょうか?どちらかが供養塔でしょうか。 金蓮寺を東側から出ると「稲荷神社」があります。そのまま200m程進み左へ曲がると垂井駅です。