2025年4月28日

「ツール」⇒「作図・ファイル」⇒「アイコンのラベル表示」にチェックを入れると名称が表示されます。

KMLファイルに変換することでgoogle mapへのインポートもできます。

9:00 宿泊した『 GUEST HOUSE 楽』を出発。空がどんよりとしていて雨が心配な一日です。

昨日、最後に見学した

教誓寺まで戻り、中山道へは戻らずに左手へ曲がります。すぐに

勝専寺(覚勝寺)があります。

勝専寺(覚勝寺)

天文年間の火災により堂宇が焼失したため創立年代や由緒が不明となっています。境内の古塔は誰のものか不明ですが、王塚にあったものとされます。

御茶屋御殿の台所門が移築されていたとされますが、現在は無くなっています。近所の人が通りかかり、以前は門があったと教えて下さいました。

そのまま進み、突き当りを右へ曲がると

「津島神社」があります。

津島神社

「滋賀県百科事典」によると、創建は859年(貞観元)頃と伝えられます。この地の地頭であった柏原弥三郎が土地を寄進、京極高氏が1368年(正平23南朝・応安元北朝)社殿を再建したとされます。

かつては別当妙法寺があったが廃寺となり、もう一カ寺弥勒堂は愛宕山へ移築されました。中山道分間延絵図では

「天王」として記されています。

津島神社から160m北へ向かうと「ふれあい会館」があり、中山道へ戻ります。正面に

「御茶屋御殿跡」があります。

ふれあい会館付近

往時の建物ではないと思いますが、宿場の雰囲気が再現されています。

柏原御殿(御茶屋御殿)跡

1588年(天正16)徳川家康が上洛の際、西村家で休憩し、以後中山道通過の際の恒例となっていましたが、通過が頻繁になったため、1623年(元和9)二代将軍

秀忠が御殿を新築しました。幕府の勢力が増大し、上洛が減少したため、1689年(元禄2)廃止されました。

台所跡にある大井戸の水は

「延寿水」といわれ、御茶を立てるのに良い水でした。近江では柏原御殿と野洲の永原御殿、水口の水口御殿を合わせ

て「近江三御殿」と称されました。

御茶屋御殿から中山道を西へ進むとすぐ左手に

「郷宿跡」があり、さらに小さな橋を渡り50m右手に

「常夜灯」が残っています。再び小さな橋を渡るとすぐ左手の奥に

「柏原一里塚跡」があります。

郷宿跡

旅籠の中でも本陣・脇本陣に次ぐ格式の高い旅籠で、現在も奥座敷には上段の間があり、書院や庭園はみごとだそうです。

常夜灯

「金比羅山」と彫られている常夜灯の上部は新しく復元されたようです。

柏原一里塚跡

復元された一里塚です。北塚は愛宕社参道の石段東側(仲井町集会所)の場所にありました。南塚は街道を横切る二筋の川のため、やむを得ず東側の川岸で街道より奥まったところに築かれました。

街道の右手に石段があります。ここを上っていくと

「地蔵堂(弥勒堂)」や愛宕神社があります。

地蔵堂(弥勒堂)・愛宕神社入口

愛宕神社は山頂にあるようですが・・道が見つからないですね・・愛宕神社は1670年(寛文10)の勧請で、火防の神様です。

地蔵堂(弥勒堂)

160mほどで柏原宿の西はずれ

「西見付跡」の案内板があります。

中山道・松楓並木

「西見付跡」は、柏原宿西の入口で、道の両側に食い違いの土塁がありました。右手の坂上に小さな地蔵堂が見えますが、これは中山道分間延絵図に描かれています。

九里半街道

中山道関ケ原宿と番場宿の間は

九里半街道とも呼ばれていました。木曽川・長良川・揖斐川の三川の水運荷物は、牧田川養老三湊に陸揚げされ、関ヶ原宿から中山道へ入り、番場宿で船積の米原湊道へ進みました。

牧田から米原湊までの行程が九里半でした。関ヶ原、今須、柏原、醒ヶ井、番場の五宿は、この積荷のため多くの問屋がありました。

このあたりから左(南)へ曲がっていき、伊吹PAの下をくぐっていくと

「王塚」(王子古墳・王子神社)と呼ばれる古墳があります(約800m)。古来から

桓武天皇の御陵として伝わっています。

松楓並木を進むと右手から山道へ入っていく細道があります。ここから

「北畠具行墓所」へ向かう道へ入っていきます。

北畠具行の墓所 入口

ここから丸山へ入っていく道が「東山道」とされます。徳源院のある清滝へおり、成菩提院北側を進み、

昨日通過した柏原宿東の長比城跡入口のところから再び中山道と合流すると考えられています。西はここから横川駅(梓川松並木付近)まで中山道と同じ道とのことです。

猫居坂(ねこおりざか)

名前の由来はわかりませんが、中山道分間延絵図には

「猫居り 源中言具行塚」と記されています。

峠地蔵

地蔵が無くなっていました。昭和50年ころの資料には地蔵の写真が掲載されていたので、最近無くなってしまったのでしょうか・・・どこから移動したのか、わかりません。

山道で四つ辻にでますが、そこを右へ曲がって上っていくと平坦な広い場所に出ます。ここに

「北畠具行卿の墓」があります。

北畠具行卿の墓

1332年(元弘2)の具行の斬首から15年後の1347年(貞和3)に建立された宝篋印塔です。

北畠具行(きたばたけともゆき)

権中納言、北畠具行(1290~1332)は鎌倉時代の公卿で、後醍醐天皇の重臣です。1324年(正中元)の正中の変で倒幕に失敗した天皇は、再び元弘の変(1331)を画策しましたが、計画は失敗しました。

天皇は隠岐へ流され、具行は京都へ送られました。

1332年(元弘2)柏原に居館を持つ近江守護佐々木京極道誉 (高氏)に身柄を預けられた北畠具行は、鎌倉に護送されました。別荘がある青龍寺(清滝)にて具行の人柄に感銘した道誉は、助命嘆願しましたが叶わずに斬首されました。

山道の四つ辻まで戻ります。来た方向とは逆の北方面へ向かい、清滝集落方面へ向かいます。山道から出ると溜池の脇へでます。

清滝の溜池

溜池を巻くように200mほど進んでいくと「石堂寺」があります。

石堂寺

1294年(永仁4)開山し、当初は日吉山道善寺と称しました。1591年(天正19)柏原領石堂脇より、

伝教大師(最澄)作と伝えられる阿弥陀如来を土中より発見し本尊としたようです。元和年間(1615~24)中興の法印秀賢が石堂寺と改称しました。

道路に面してある堂は

「女地蔵」、池の中洲にあるのが

「男地蔵」とよばれるものです。

沢沿いが清滝寺表参道?

石堂寺を過ぎてすぐ左手の沢沿いの道が清滝寺の

「表参道」と思われます。ここを左へ曲がり川沿いを進んでいきます。最初は沢の左側を進み、少し進むと左手に多くの石仏があります。

「観音山」と呼ばれ、西国三十三ヶ所観音石仏群があります。これを過ぎて橋を渡り右側を進みます。徳源院のトイレあたりにでます。

三重塔から沢を挟み南側の地形がなだらかな辺りは「ノネジダニ」と呼ばれ、

「能仁寺」があったようです。能仁寺は

京極高詮の菩提寺だったとされます。

清滝寺徳源院

1283年(弘安6)

京極家の始祖氏信の創建で、1292年(永仁2)氏信の死後、寺内に墓を建て菩提寺としました。浅井氏の台頭に伴い寺勢は衰えますが、1672年(寛文12)丸亀藩主京極高豊の知行替えにより、子院12坊の再興と三重塔を建立しました。

本堂裏の土塀がめぐらされた中に

「京極家墓所」がありますが、京極家墓所は工事中のため入ることができませんでした。

ええー!!京極家墓所を見るためにこんなに遠くまで寄り道してきたのに・・残念すぎます・・・

京極家

京極氏の源流である佐々木氏は、近江源氏と称された家系です。

鎌倉時代に近江他数か国の守護に任じられていた

佐々木信綱は、4人の息子に近江を分けて継がせ、このうち、江北(北近江)6郡と京都の京極高辻の館を継いだ四男の

氏信を祖とする一族が後に京極氏と呼ばれるようになります。なお、この時に江南(南近江)を継いだ三男の泰綱は佐々木宗家を継ぎ、六角氏の祖となっています。長男の重綱と次男の高信も坂田郡大原庄と高島郡田中郷を相続、それぞれ大原氏・高島氏の祖となっています。

三重塔

四国の丸亀藩主、京極高豊が寄進した三重塔です。

徳源院の北側に

「清滝神社」があり、徳源院参道方面へ戻ってくると清滝寺徳源院の塀の下に小さな石碑があり

「城跡 柏原城遺跡」と彫られています。さらに桜並木の徳源院参道を下っていきます。

清滝神社(清滝権現)

1138年(保延4)創建。昔は清滝大権現と呼ばれており、京極氏の崇敬を受け「雨乞いの祈祷場」となっていました。

柏原城跡

柏原為永により築城されました。柏原氏は村上源氏の末裔で柏原庄の地頭でしたが、後白河法皇から追討の命を受けた佐々木定綱に滅ぼされました。定綱はその功により柏原城を与えられ、その後、定綱の孫で京極氏初代の氏信が居城し、氏信は館を広げて菩提寺として「清滝寺徳源院」を建立しました。

恐らく清滝山に砦があったと考えられ、ここは館跡です。

徳源院参道は現在桜並木になっています。花の時期は終わり新緑が綺麗です。ここには道の両側に「十二坊」がありました。

こども地蔵堂(十二坊跡)

北側に理教坊・勧学坊・西蔵坊・中之坊・梅本坊・本住坊・金蔵坊があり、南側には万徳坊・妙法坊・醍醐坊・成就坊・神蔵坊がありました。大政奉還後は次第に衰退し、明治初期には12坊は廃坊となったようです。

さらに徳源院参道を下っていくと右手に

「鐘楼」があり、その先角の空地が

「清滝代官屋敷跡」とされます。

鐘楼

「清滝代官屋敷跡」の前あたりに「清滝寺徳源院大門」があったようです。

角の空き地になっている場所が

「清滝代官屋敷跡」があったようです。文政年間(1818~1830)に代官小谷氏は「清瀧雑記」という種々の事項を記録したものを残しています。

大門跡の四つ辻を左へ曲がると

勝願寺跡があります。

勝願寺跡・将軍地蔵・柏槙(ビャクシン・イブキ)

京極高光の菩提寺とされる

勝願寺跡に残る

地蔵堂です。

柏槙は推定樹齢700年といわれ、京極氏が伊吹山より苗木を投げ、その飛んだところを墳墓にしようとしたのがここまで飛んできて根づき、以後ここを氏の本拠としたという由緒あるものです。またイブキとしては滋賀県内最大級です。

徳源院参道へ戻りさらにくだり、次の四つ辻を右へ曲がりました。中山道柏原宿へ戻っていきます。曲がって200mほどいくと右手に常夜灯があり、その先130mほど左手に

「芭蕉句碑」があります。

常夜灯

「太神宮」と彫られています。

芭蕉句碑

『折々に伊吹を見てハ 冬籠り はせを』

松尾芭蕉は1691年(元禄4)中山道柏原を通り、大垣藩士で門人の岡田千川亭の句会でこの句を詠みました。

200mほど先で二股になっています。右手へ進み300mほど進むと柏原宿の

「御茶屋御殿公園」の横へ出ます。中山道へ出て右へ曲がります。ようやく中山道へ戻ってきました。ここから先500mは先程歩いたので割愛し、北畠具行の墓所入口まで進みました。その先150m右手に

「鶯が原」の案内板があります。

鶯が原

1805年(文化2)に発刊された「木曽路名所図会」には『長沢村を過て、鶯が原に到り、柏原の宿に着く』とあります。

1480年(文明12)の太田道灌が江戸から京都への旅日記「平安紀行」には

『鶯が原といふ所にて聞まゝにかすみし春そしのはるゝ 名さへなつかし鶯の原』と記しています。

太田道灌は寝物語の里(長久寺)でも一首詠んでいます。

左手は水田、右手は清滝山の麓の中山道を230mほど進むと

「掃除丁場と並び松」と書かれた案内板があります。

掃除丁場と並び松

掃除丁場とは街道掃除の持場・受持区域のことです。枯れ木や倒木の処理、除草などを柏原宿では江戸後期において21ケ村が従事していました。

江戸時代の柏原宿では、松並木のことを「並び松」と呼んでいました。

さらに200mほど進むと左手に

「薬師道道標」があり、往時は街道の反対側に

「高札場」がありました。高札場跡の隣が

「白山神社」の入口です。

高札場跡

薬師道道標

「従是明星山薬師道」、右側には「やくしへのみち」と彫られています。中山道分間延絵図には「道印」と記されています。 1717年(享保2)の年紀があります。

白山神社

1406年(応永13)創建と伝えられますが、詳しいことはわかりません。

白山神社から200m進むと

「小川の関跡」、

「菖蒲池跡」があります。

小川(古川)の関跡碑・菖蒲池跡

「近江坂田郡志」に『稚淳毛両岐王(ワカヌケフタマタオウ)の守りし関屋』と書かれており、大字柏原小字小黒谷、大字梓河内小字小川の辺りに比定されています。小川、古川、粉川または横川の転訛し地名としています。律令時代の700年代、

関所があったと思われますが、戦時中に食糧増産のために開墾したため往時の面影はありませんが、古道の山側には整然と区画された

屋敷跡「館跡」を確認することができます。

菖蒲池

1734年(享保19)「近江輿地志略」、1843年(天保14)「中山道宿村大概帳」、「近江坂田郡志」などにも記載があり、この池が天野川の水源だったとも記されています。「中山道分間延絵図」には菖蒲池が描かれています。別名「長沢池」とも呼ばれ、200m四方の大きな池だったようですが、江戸後期には消滅したようです。

長沢池の菖蒲は大嘗会の歌題にも使用され、藤原俊成の歌が残っています。

『君が代の長きためしに長沢の池の菖蒲も今日ぞひかるる』

ここで道が二股になっていますが、右手側へ進みます。左手側は大正時代にできた新道です。ここからの500mほどの中山道は現在でも旧道の雰囲気が残る区間です。数件の家の前を過ぎると山の中へ入っていきます。山の中へ入るとすぐ右手に

「十善寺跡碑」と書かれた石碑があり、その数十m先に

「小黒谷館跡」と書かれた石碑があります。

寺院跡 十善寺遺跡

館跡の隣に寺があったと思われますが、詳しいことはわかりません。

館跡 小黒谷遺跡

山裾に「館跡 小黒谷遺跡」の碑が立っており、かつてこの地域に有力者がいたことを示唆しており、東山道の駅が置かれていたと考えられています。

この山林の旧道部分が東山道、

横川頓宮(横川駅)の遺跡と言われ、昔の紀行文に「関の小川」、「粉川の坂」などと出てきます。

山道からアスファルト舗装へでたところに

「旗本西郷氏領」と記された石碑がありました。

旗本西郷氏領

江戸時代になると梓河内村は旗本西郷氏の知行所でした。街道沿いが梓村、谷あいの家並みを河内村といいました。「近江国輿地志略」によると「肩衣袴なく、千今素袍袴を着す」とあり、都の人と深いつながりがあったと考えられています。そのためか、梓河内村は多くの和歌が詠まれています。

「梓山みのの中道絶えしより我身に秋の来ると知りにき 好忠」

「天つ風吹すそあらし夏の日の梓の山に雲ものどけし 能宜」

「宮木引梓の杣をかき分けて難波の浦を遠ざかりつつ 能因」

「ほととぎす梓の杣の杣人に声打ちそへて宮木引くらし 俊頼」

横川駅の位置は醒井と梓河内の2説がありますが、都とのつながりを見ると梓河内も有力ですね。

アスファルト舗装の道を70m程進むと右手に

地蔵堂があり、すぐ先左手に

「墓跡」と記された石標があり、さらにすぐ先右手に

「小川の関地蔵堂」があります。

梓河内の地蔵堂

中山道分間延絵図には記載がなく、道路改修などにより周辺から集めたものかもしれません。

墓跡 小黒谷遺跡

墓地があったのでしょうか。詳しいことがわかりません。

小川の関地蔵堂

こちらも中山道分間延絵図には記載がありません。梓河内の

高札場もこのあたりでした。

中山道分間延絵図に記載のある

慈円寺を右手に見て梓川を渡ります。橋から130mほど右手の集会所横から

「八王子神社」へ入っていきます。

八王子神社参道

ここから奥へ入っていきます。

八王子神社へはフェンスで囲まれており、入れません。八王子神社も中山道分間延絵図に記載がなく、由緒等もわかりません。

関之下立場跡

梓河内の集落には「関之下立場」がありました。

八王子神社から少し進むと家並みはなくなり桜並木となり、500mほど進むと

「横川駅推定地」と書かれた小さな案内板があります。この案内板を過ぎると

松並木が始まります。

横川駅推定地

古代律令国家は、畿内から全国に東海道・東山道・北陸道・山陰道・山陽道・南海道・西海道の七道と30里(約16km)ごとに駅家を設けました。近江の東山道には勢多(大津市)、篠原(野洲市)、清水(東近江市)、鳥籠(彦根市)と横川(米原市)に駅家が置かれました。

米原市内にあった横川駅の位置は醒井と梓河内の2説があり、梓河内には小字「馬屋ノ谷」、「馬屋ノ谷口」や横川の略称とされる「小川」などの地名があることから、古代東山道の横川の駅家跡に推定されています。

梓川松並木

中山道分間延絵図を見ると往時は川が蛇行しており、街道は川の北側を通っていたようですが、現在は街道の北側を川が真っ直ぐ流れているので、河川改修が行われたようです。

320mほどで国道21号へ合流します。このあたりは国道整備や河川改修で、中山道が大きく変更されたと思われます。埃っぽいだけの国道を450m、大きな中山道碑を見て左の旧道へ入っていきます。一色集落へ入り、300mほど進むと右手に

「一色の八幡神社」があります。

一色の八幡神社

勧請年は不明です。1876年(明治9)に村社となり、祭礼は毎年5月と9月に行われて来ました。大きなケヤキが長い年月を感じさせます。

さらに200mほど進むと左手に

「一色一里塚跡」の石碑があり、その向かいに

「等倫寺」があります。

一色一里塚跡

詳しいことは不明ですが、南塚・北塚とも中山道分間延絵図には描かれ、樹木が1本ずつ植えられています。

等倫寺

等倫寺前は一色村の

高札場になっていました。本堂裏には

円形の古墳があり、頂上に小さな社があります。

等倫寺から230m、ゆるい坂道を上っていくと左手に小さな

秋葉神社があり、すぐ先右手に

「仏心水」という井戸がありました。

秋葉神社

中山道分間延絵図に記載のない神社です。詳細は不明です。

仏心水

井戸の中の大きな石に「仏心水」と彫られています。往来する旅人の喉を潤し、息災を祈願した意味があると考えられています。

石仏群

坂を下っていくと左手に石仏群があり、これを過ぎると右カーブの

「醒井宿枡形」を経て醒井宿へ入っていきます。

醒井宿枡形・見附跡

醒井宿には東西の見付に番所が設けられていました。

醒井宿の町並み

1843年(天保14)の人口は539人、家数138軒でした。本陣1軒、脇本陣1軒、旅籠11軒、問屋は7か所あり、5日から7日交代で務めていました。

醒井宿の通りを250mほど進むと左手の高台に

「加茂神社」があります。加茂社前には大きな泉があり、きれいな清水がコンコンと湧き、

「居醒の清水」と呼ばれ、奥には「日本武尊」の像があります。流れ出た清水は街道沿いを流れ、

「地蔵川」となります。入口に大きな

「鮫島中将直筆の歌碑」があります。

加茂神社

名神高速道路ができて、昔の面影が失われてしまいました。「加茂大明神略記」によると垂仁天皇の頃、村の少女が山へ行き、老翁を見かけました。老人が急に消えると少女は狂態となってしまいました。そこで村人は加茂大神の荒魂だと信じて祀ることにしたとされます。

加茂神社からの景色

古い町並みが残る醒井宿は観光客も見かけます。

鮫島中将直筆の歌碑

1895年(明治28)北白川能久親王は台湾で熱病にかかり、重体になられました。病床で「水を、冷たい水を」と所望されましたが水がありません。付き添っていた鮫島参謀は、かつて醒井に来た時の水の冷たさを思い起こし

『あらばいま捧げまほしく醒井の うまし真清水ひとしずくだに』

と詠み、親王もにこりとしたと伝わっています。

日本武尊

「古事記」によると、東国の征伐を終わって信州から尾張へ来た日本武尊は「伊服岐能山の神を取りに」登りました。山の中腹で白猪(敵)に出会い、大氷雨(毒矢)が降り尊は正気を失ったため、山を下り清水でいやされ、意識を回復されました。その泉が「醒井」の地名の起りです。伊吹山山頂には日本武尊の像があり、中腹の遺跡には小さな碑があります。

多くの歌が詠まれています。

「こころみに浮世すすがん苔清水 芭蕉」

「醒か井の木陰の清水掬ふとてしばし涼まぬ旅人ぞなき 長明」

「川となる末まで清し岩間よりあまりて出ずる醒か井の水 為相」

「短夜のあしたの眠り醒か井の耳も驚く水の音かな 頓阿」

「聞くだにも心すずしき醒か井の苔の清水を今日ぞ汲みぬる 梅庵」

鞍懸石・腰掛石

「腰掛石」は日本武尊が居醒の泉で足を洗われた時に用いた岩とされます。

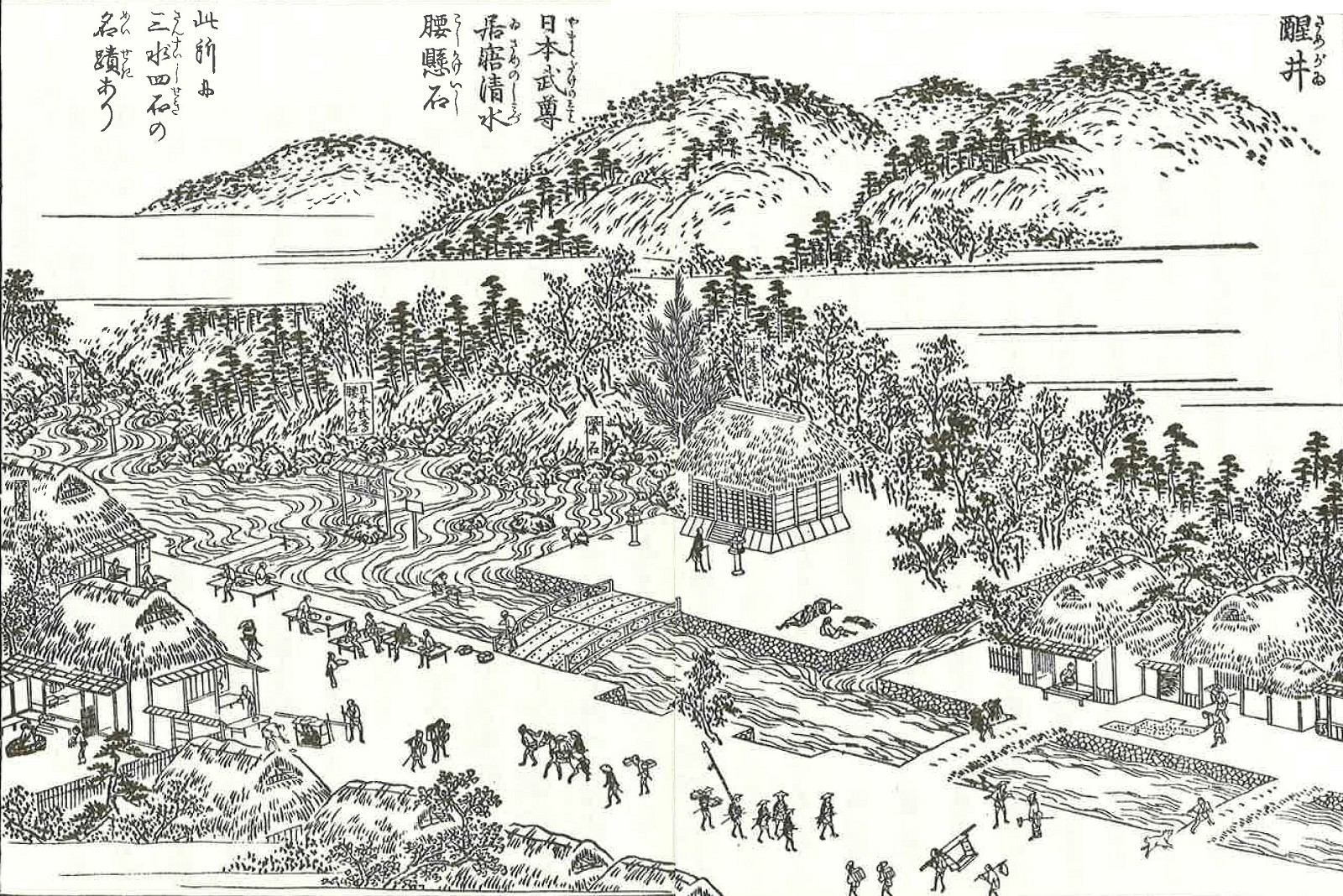

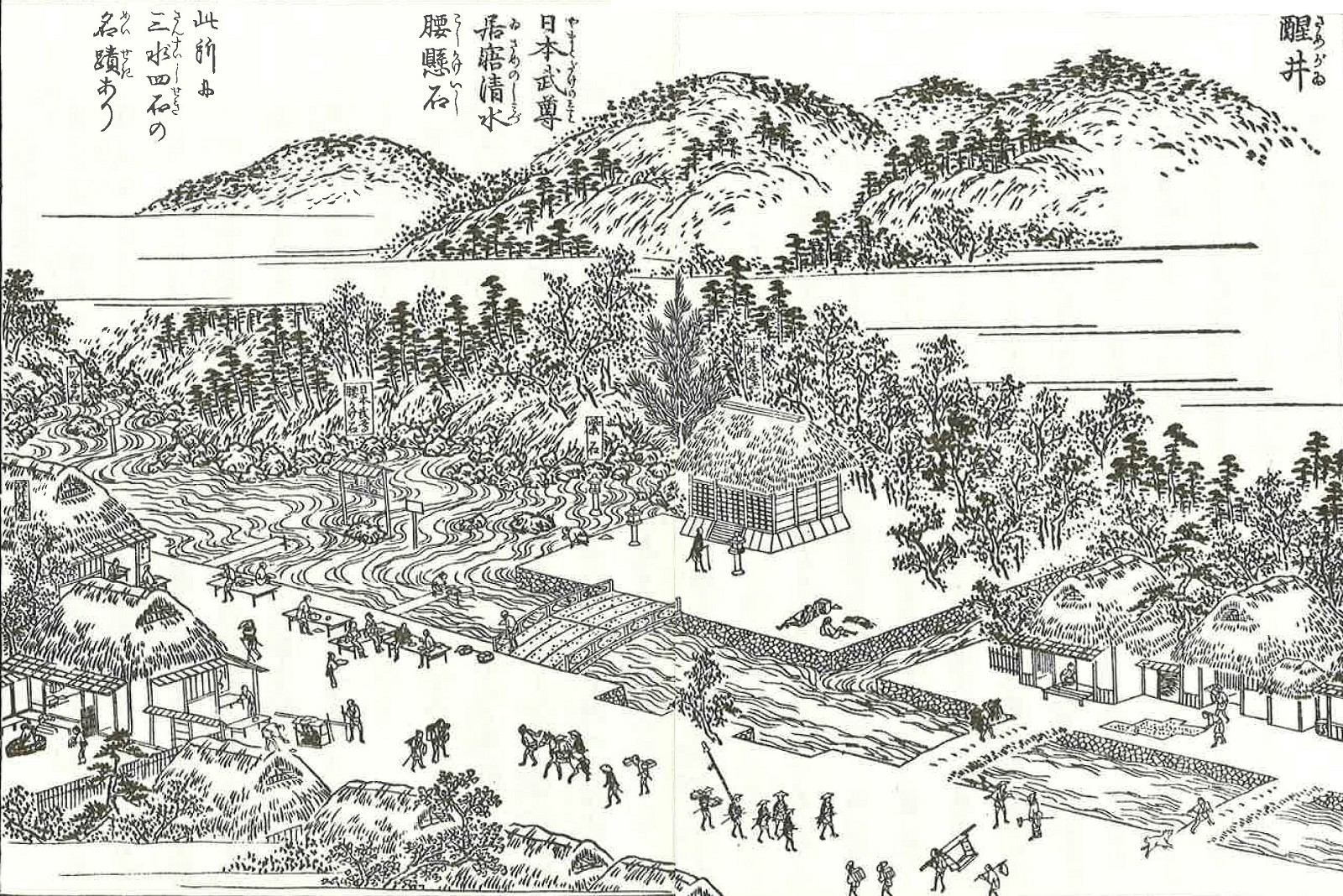

木曽名所絵図「醒井」

「柏原まで一里半。此駅に三水四石の名所あり。町中に流れ有て、至て清し。寒暑にも増減なし」と記されています。

少し進むと左手に

「醒井延命地蔵尊」右手に

「お茶壺本陣跡」があります。

醒井延命地蔵尊

817年(弘仁8)干ばつにより草木は枯れ、川や湖は干上がりました。嵯峨天皇の命により伝教大師(最澄)は比叡山にて降雨を祈りますと、薬師如来が夢の中に現れ、東数十里に泉がある。そこへ行き雨を求めよ。とのお告げがありました。

伝教大師が泉を求めて醒井へ来ると、老翁が現れ地蔵を刻み安置すれば雨が降ると言い残し消えました。石工により地蔵が彫られ、安置すると大雨が3日間降り続いたとされます。

当初は水中に安置され

「尻冷し地蔵」と言われていましたが、1608年(慶長13)濃州大垣城主、石川日向守が霊験を感謝し泉の一部を埋め、堂を建立したと伝えられています。

俗謡に『関の地蔵と醒井の地蔵はさてもよく似た兄弟か』があります。

お茶壺本陣跡(旅籠越後屋)

お茶壺道中は将軍が年間使用する御茶を献上するため、山城国の宇治からお茶を運んだ行列です。中山道近江路でのお茶壺行列の宿泊駅は、守山宿と醒井宿でした。越後屋には専用の門や書院、書院にはお茶壺を置く上段の間が設けられていました。

さらに70mほど左手に

「醒井宿 本陣跡」、その先に

「醒井宿 問屋場跡」と続きます。

醒井宿 本陣跡

現在は「本陣樋口山」という日本料理店となっています。

醒井宿 問屋場跡(川口家住宅)

宿場で問屋を営んでいた川口家住宅です。問屋が残されている宿場は珍しいです。現在は修理をし、内部が公開されています。

ハリヨが生息し、バイカモが群生する地蔵川に沿って趣のある町並みが続いています。100mほど進むと右手の細道から

「法善寺」へ入っいきます。

法善寺

法善寺の山門は

彦根城から移築されたものと言われています。788年(延暦7)創建の古刹です。

大和郡山代官墓

本堂に向かって左手にある墓碑は「大和郡山代官」の墓とされます。醒井は大和郡山藩の所領でした。1787年(天明7)の年紀があります。

とうとう雨が降ってきました。それもかなり大粒の雨が・・大変!本日のゴール、醒ヶ井駅まであと少し。ザックから傘を出して街道歩きを続けます。

法善寺を出るとすぐ右手にあるのが

「江瀧家表門」と

「明治天皇御駐輦碑」です。さらに70m先の右手に

「了徳寺」があります。

江瀧家表門と明治天皇御駐輦碑

長い間、問屋や庄屋を務めていた江龍家の屋敷は本陣並の規模とされます。1878年(明治11)明治天皇は江龍家で休憩されました。これを記念した碑です。

了徳寺

天台宗の末寺でありましたが、文明年間に

蓮如が近江の堅田に滞在した時、堅田出雲守𠮷平が蓮如に帰依して弟子となり、法名を道観と称して道場を開きました。この道観が了徳寺へ来て真宗本願寺派として再興しました。左手奥に見えるのが

「お葉付イチョウ」と呼ばれる天然記念物です。イチョウの変種で、葉の上に実を結びます。全国に20本ほどしかないそうです。

急ぎ足で進みます。すぐ先左手に常夜灯があり、

「十王水」と彫られ、奥の水路からどんどん清水が流れてきています。

十王水

平安中期の天台宗の高僧・浄蔵法師が諸国遍歴の途中、この水源を開き仏縁を結ばれたと伝えられます。「浄蔵水」というべきところを近くに十王堂があったことから「十王水」と呼ばれるようになったとされます。

古い資料では石灯籠に「浄蔵結縁水」と刻まれているとありますが、「十王」と刻まれています。支柱のみ取り替えられたのかもしれません。

十王水のすぐ先は道が二股になっています。往時は船着場だったとされます。

地蔵川と船着場跡

二股の左手が中山道です。60m進むと左手の民家脇に

「子供狂言上演場所」という案内板がありました。さらにその先50m左手に

「泡子塚」、奥の崖下が

「西行水」で、湧水が流れています。

子供狂言上演場所

醒井宿では、1764年(明和元)頃から東新町、新町、本町、西町の各町に1基ずつ計4基の曳山があり、地蔵盆には宿場内を引き回し、子供狂言が奉納されていました。道路の一部を広げたこの場所に曳山を据えて行っていました。

泡子塚

伝説では西行法師東遊のとき、この泉で休憩していたところ、茶店の娘が西行に恋をし、西行が飲み残した茶の泡を飲むと不思議にも懐妊し、男の子を出産しました。

その後、西行法師が関東からの帰途、この茶店で休憩した時に娘より一部始終を聞きました。

西行は「水上は 清き流れの醒井に 浮世の垢をすすぎてやみん」と詠むと男児は消え泡となりました。西行は実に我が子なりとここに石塔を建てたということです。武佐宿近くの西福寺の「泡子地蔵」と同じ伝説ですね。

西行水

「木曽路名所図会」には「西町民家の裏にあり、岩間より清泉湧出す。泡子の里諺あれども、怪しき事なれば取らず」とあります。

100mほど進み、右手から中山道を離れ、醒ヶ井駅へ向かいます。もうびしょびしょの濡れ鼠になりながら駅へと急ぎます。

13:00 醒ヶ井駅到着 駅前のコインパーキングで車をピックアップし、本日宿泊する

『ホテルルートイン彦根』へと向かいました。最後、雨によりバタバタで見学し忘れた場所も・・残念。

この山林の旧道部分が東山道、横川頓宮(横川駅)の遺跡と言われ、昔の紀行文に「関の小川」、「粉川の坂」などと出てきます。

山道からアスファルト舗装へでたところに「旗本西郷氏領」と記された石碑がありました。

この山林の旧道部分が東山道、横川頓宮(横川駅)の遺跡と言われ、昔の紀行文に「関の小川」、「粉川の坂」などと出てきます。

山道からアスファルト舗装へでたところに「旗本西郷氏領」と記された石碑がありました。

八王子神社へはフェンスで囲まれており、入れません。八王子神社も中山道分間延絵図に記載がなく、由緒等もわかりません。

八王子神社へはフェンスで囲まれており、入れません。八王子神社も中山道分間延絵図に記載がなく、由緒等もわかりません。