2025年4月27日

「ツール」⇒「作図・ファイル」⇒「アイコンのラベル表示」にチェックを入れると名称が表示されます。

KMLファイルに変換することでgoogle mapへのインポートもできます。

宿泊した「鴨池荘」をあとにします。車で20分ほどで醒ケ井駅へ到着しました。車を醒ケ井駅前の駐車場に停めます。ギリギリ最後の1台でした。今日はイベントがあるようで駐車場を利用する人が多かったようです。醒ケ井駅は駅前以外にコインパーキングがないようなので注意が必要です。醒ケ井駅からJR東海道線に乗り関ヶ原駅へやってきました。

10:00 関ヶ原駅を出発です。中山道へ向かって歩くと右手に

「駅前毘沙門天」があります。

駅前毘沙門天

八幡神社境内に守護仏として毘沙門仏を祀ってきましたが、1869年(明治2)の神仏分離により現在地へ移転され、1880年(明治13)まで安置されましたが、日常奉仕者がいなくなり、本尊を瑞龍寺へ委託し、1954年(昭和29)分身が現在地へ祀られました。

すぐに現在は国道21号となっている中山道へ出ます。右へ曲がり、今須宿へ向けて進んでいきます。ここからは暫く国道を進みます。160mほど右手に

至道無難禅師の誕生地である

「脇本陣跡」、そのすぐ先右手に

「本陣跡」、脇本陣跡と本陣跡の間に

「問屋場」がありましたが、問屋場についてははっきりとした場所はわかりません。

脇本陣跡・至道無難禅師誕生地

脇本陣は慶長年間(1596~1615)から代々相川家が世襲で問屋・脇本陣を勤めていました。宝暦年間(1751~1764)からは旅籠も営んでいました。門が面影を伝えています。

至道無難禅師

1603年(慶長8)本陣職相川家に生まれ、愚堂国師の門下となった禅師は臨済宗妙心寺派の江戸前期の高僧です。禅師は国師の法を継ぎ、衆勢拡大に寄与され、江戸禅宗界に名声を博しました。なお、1662年(寛文2)創業の日本橋白木屋元祖大村彦太郎とは従兄弟の間柄で、彦太郎の精神的な糧は禅師により与えられたとされます。

本陣跡

1624年(寛永元)から本陣職を務めていました。平時は旅籠も営んでいたようです。

関ケ原宿

1842年(天保13)の記録では、人口1389人、家数269軒、本陣1軒、脇本陣1軒、旅籠33軒、飯盛女も置かれていました。

本陣跡の西側道路は

「北国脇往還」との追分で往時は

道標がありました。道標は現在、関ヶ原民族資料館にあるそうです。北国脇往還は、中山道の関ヶ原宿から

北陸道(北国街道)の木之本宿に通じる脇往還です。

中山道分間延絵図「北国往還玉村江一里藤川江一里半」

関ヶ原は中山道、伊勢道、北国街道が一つに落ち合う分岐点です。伊勢道は関ケ原宿の中央から「南いせみち」の道標があり、烏江・粟笠・船付への三湊道と刻んであり、絵図の脇道です。また、「是より養老・桑名道」とも彫って伊勢への道筋を示しています。中山道から分散して東南へ鳥頭坂を越え牧田へ入る道筋です。ここから中山道を西へ少し歩けば北国街道がまた別れます。分岐点に道標があり、道標から西北へ北国街道が延び、小関を経て北国街道の宿場玉へと進んでいきます。

右へ曲がり、北国脇往還へはいるとすぐに本陣敷地内の

スダジイの大木があり、その奥に

「八幡神社」、左手に

「宗徳寺」があります。

本陣スダジイ

ここはかつて本陣の庭の一角にあたり、本陣であった僅かな遺構です。

八幡神社

創建は棟札によれば1588年(天正16)、領主中村重門が瑞龍庵主の本願により垂井町岩手の禅幢寺の長老に宇佐八幡宮(大分県宇佐市)より勧請したことが始まりとされます。1600年(慶長5)関ケ原合戦により社殿は焼失しましたが、徳川家康の扶持により1608年(慶長13)再建されました。現在の社殿は1938年(昭和13)に改築されたものです。

摂社の愛宕神社は字宝有地にありましたが、1898年(明治31)に境内内へ移築されました。

宗徳寺

古くは円乗院と称して天台宗でしたが、1347年(貞和3)住僧の浄賢が覚如に帰依し真宗へ転じ、今は大谷派に属します。皇女和宮が降嫁の際に宿泊しました。また境内には「明治天皇小休碑」が置かれています。1878年(明治11)明治天皇が宗徳寺で休憩されました。

宗徳寺は正面門からは出ることができませんでしたので、北国脇往還へ戻り中山道へ出ました。宗徳寺のすぐ先に

円龍寺があります。

円龍寺

円龍寺には

「明治天皇御膳水碑」があり、境内の井戸が

御膳水です。また円龍寺は勤王の志士・

三上藤川の誕生地碑もあります。

円龍寺から300mほど進んだ右手は

「西首塚」です。西首塚の先60mで左へ入り、関ケ原中学校駐車場の一角に

「京極高知・藤堂高虎陣跡」の石碑があります。

西首塚

関ヶ原の戦いの翌日、家康に戦死者の処理を命じられた領主、竹中重門は東西二か所に首塚を造営し遺体を埋葬しました。

観音堂は1793年(寛政5)に建立され、馬頭観音、千手観音が併祀されています。

京極高知・藤堂高虎陣跡

京極高知・藤堂高虎兵は東軍の第二陣として夜半に岡山(大垣市)を出陣しました。松尾山の小早川秀秋、山中村の大谷吉継らに備え、東山道(中山道)の南側に布陣し、小早川秀秋、脇坂安治らが寝返ったため大谷隊は壊滅しました。藤堂高虎はその功により伊予国(愛媛)で加増、京極高知は丹後国を得ました。

中山道へ戻り、150mほどで左の旧道へ入っていきます。ここからは国道21号から離れ、静かな旧道を進みます。旧道へ入り140m左手に小さな

「月見宮道標」があります。

月見宮道標

『月見宮 福島陣跡 一丁』とあります。

道標で左へ曲がり、75m先を右へ曲がると「春日神社」と「福島正則陣跡」があります。

春日神社・福島正則陣跡

福島正則は幼少より豊臣秀吉に仕え、豊臣家を慕う気持ちは強くありましたが、石田三成とは犬猿の仲で、会津征伐の途上で開かれた

小山評定では真っ先に徳川家康への加勢を表明したとされます。

可児才蔵(吉長)を先鋒に宇喜多隊と衝突、突き崩しました。徳川幕府の成立後も豊臣家の恩義も忘れず、大阪の陣では出陣は許されず、後に改易され失意のうちに没しました。

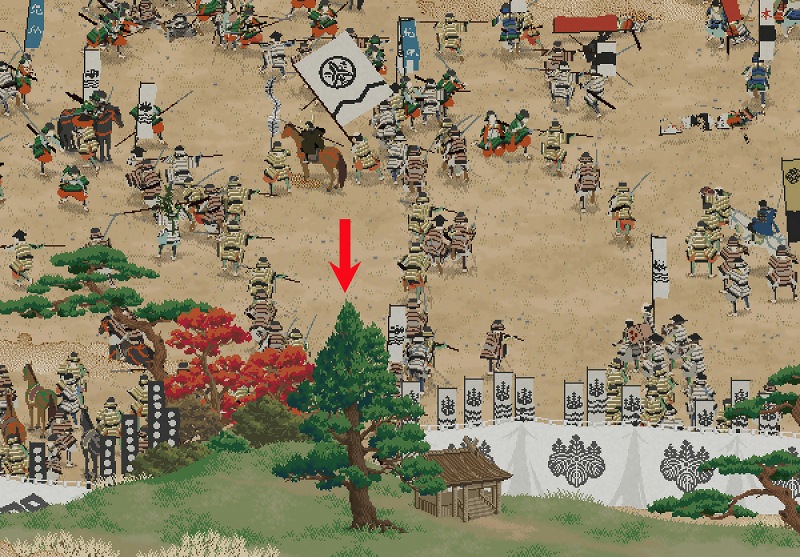

関ヶ原合戦屏風図「月見宮大杉」

春日神社境内の大杉は屏風図にも描かれ、樹齢800年余りと推定されています。中秋の頃、中山(南宮山)から上る月をここから見ると、鏡台の上に鏡を置いたように見えるというので雅趣を称えられていました。

春日神社からそのまま進み、突き当りを右へ曲がると中山道へ戻りますが、戻らずに左手へ入り、寄り道していきます。120m程先の右手に

「美濃不破関 鍛冶工房跡」の案内板、さらに200m程進み東海道新幹線の高架下をくぐるとすぐ右手に

「井上神社」があります。

美濃不破関 鍛冶工房跡

ここは不破関の東南隅の地点で、東限の土塁と南限の土塁が交差する不破関の重要な地点でした。炉壁や鉄滓(テッサイ・鉄を精錬する過程の不純物)などが出土し、奈良時代の工房跡と確認されました。また、中世の陶器とともに中国銭が多く出土し、鎌倉時代には伊勢街道沿いのこの地点で関銭が徴収されていました。

井上神社

672年(天武天皇元)藤古川を挟み西軍の

大友皇子(弘文天皇)と東軍の

大海人皇子(天武天皇)の天下分け目の戦がありました。この

「壬申の乱」で大海人皇子が勝利を収めることができたのは、特に地元美濃出身の兵士が活躍したからだと言われています。神社には天武天皇が祀られています。

藤古川対岸の「藤下若宮八幡神社」には弘文天皇が祀られています。

だいぶ遠くまで来てしまいましたが、井上神社からは先ほど通ってきた道を戻ります。400mほど歩いて中山道へ戻ります。この道は井上神社の参道で、中山道との辻には井上神社の大きな石標がありました。

さらにこの辻には

東山道の東城門があった場所で、案内板がありました。

東山道と東城門跡

美濃不破関の中央部を東西に東山道が貫いていました。関のここ東端と西端には城門や楼が設けられ、兵士が守りを固めていました。

140m進むと右手に

「不破関の庁舎跡・兜掛石・沓脱石」の案内板があります。入口はわかりにくいですが、案内板を頼りに奥へ進みました。

不破関の庁舎跡・兜掛石・沓脱石

発掘調査により松尾村の大半が不破関の縄張りに入ることが明らかとなっています。このあたりに中心建物があったとされ、関内の中央を東山道が通り、その北側に瓦屋根の塀で囲まれた約100m四方の関庁が設けられ、内部には庁舎・官舎・雑舎等が建ち並び、周辺土塁内には兵舎・食料庫・兵庫・望楼などが建っていました。

壬申の乱の時、大海人皇子が兜を掛けたという石と皇子が使用したと言われる沓脱石があります。

細い路地を戻り、さらに50m左手に

「不破関跡」があります。

不破関跡

東山道の美濃不破関は、東海道の伊勢鈴鹿関、北陸道の越前愛発(アラチ)関とともに、古代律令制下の三関の一つとして、672年(天武天皇元)壬申の乱後に設けられたとされています。関の西は藤川の崖を利用し、北・東・南は土塁で囲んでありました。

789年(延暦8)に廃された後は

関守が置かれ、平安時代以降は多くの文学作品や紀行文に関跡の情景が記されてきました。

不破関守跡(三輪家)

関守の末裔である三輪家の庭には多くの歌碑や句碑が点在しています。

各務支考句碑

『みなうつるちかづきの顔月見かな』

大垣不二菴社中、建立。各務支考は、美濃出身で蕉門十哲の一人です。

芭蕉句碑

『秋風や薮も畠も不破の関』

1684年(貞享元)「野ざらし紀行」の旅で美濃に立ち寄ったときに詠んだ句です。不破関が廃止されてから900年が経っています。

蜀山人狂歌碑

『大友の王子の王に点うちてつぶす玉子のふはふはの関』

蜀山人(大田南畝)は幕府官僚であった一方、天明期(1781~1789)を代表する文人・狂歌師でした。

廬元坊の句碑

『名月や山も谺に起とをし』

廬元坊は各務支考の弟子で、支考の死後、美濃派俳諧の基礎を築いた人物として知られています。

雪炊庵の句碑

『名月や雲有りてよしなふてよし 獅子老人』

雪炊庵(安田以哉坊)は1715年(正徳5)生まれ、。蕉門美濃派の五竹坊の門人でしたが、師との確執により破門されたとされます。以後、美濃派は以哉派と五竹坊の跡をついだ再和坊の再和派とに分裂したとされます。

帰童仙の句碑

『誠にと立あかりけり不破の月』

三井軒杵交により建立。帰童仙は、各務支考が開いた美濃派の一人です。

美濃国不破故関銘碑

佐藤一斎が「不破関址立石記」として撰文したものが彫られています。1822年(文政5)建立。

不破関址碑

美濃出身で尾張藩に仕えた儒学者、秦鼎(はたかなえ)の撰文による石碑です。「幕府内史局直事源弘賢書並篆額」と刻まれています。1820年(文政3)建立。

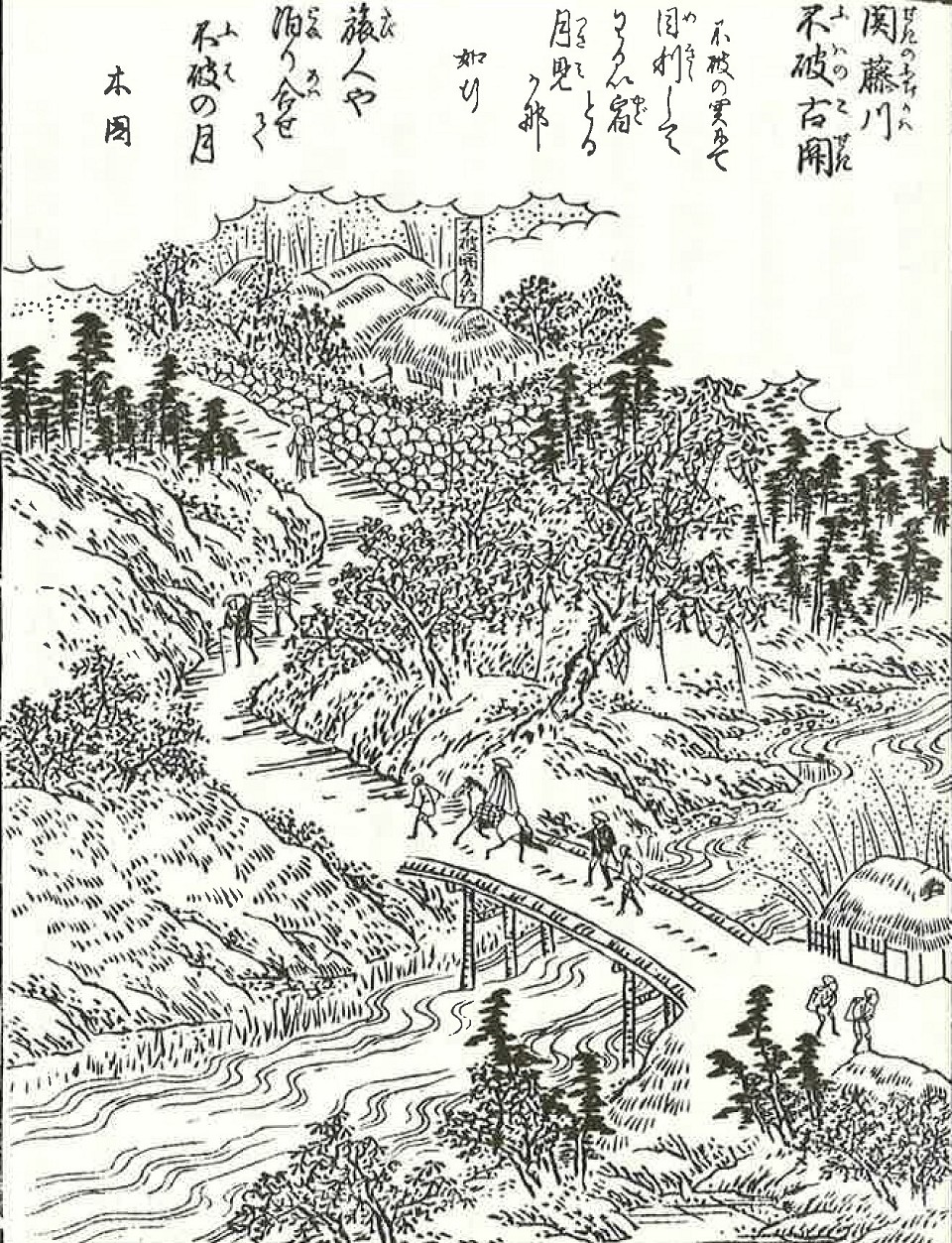

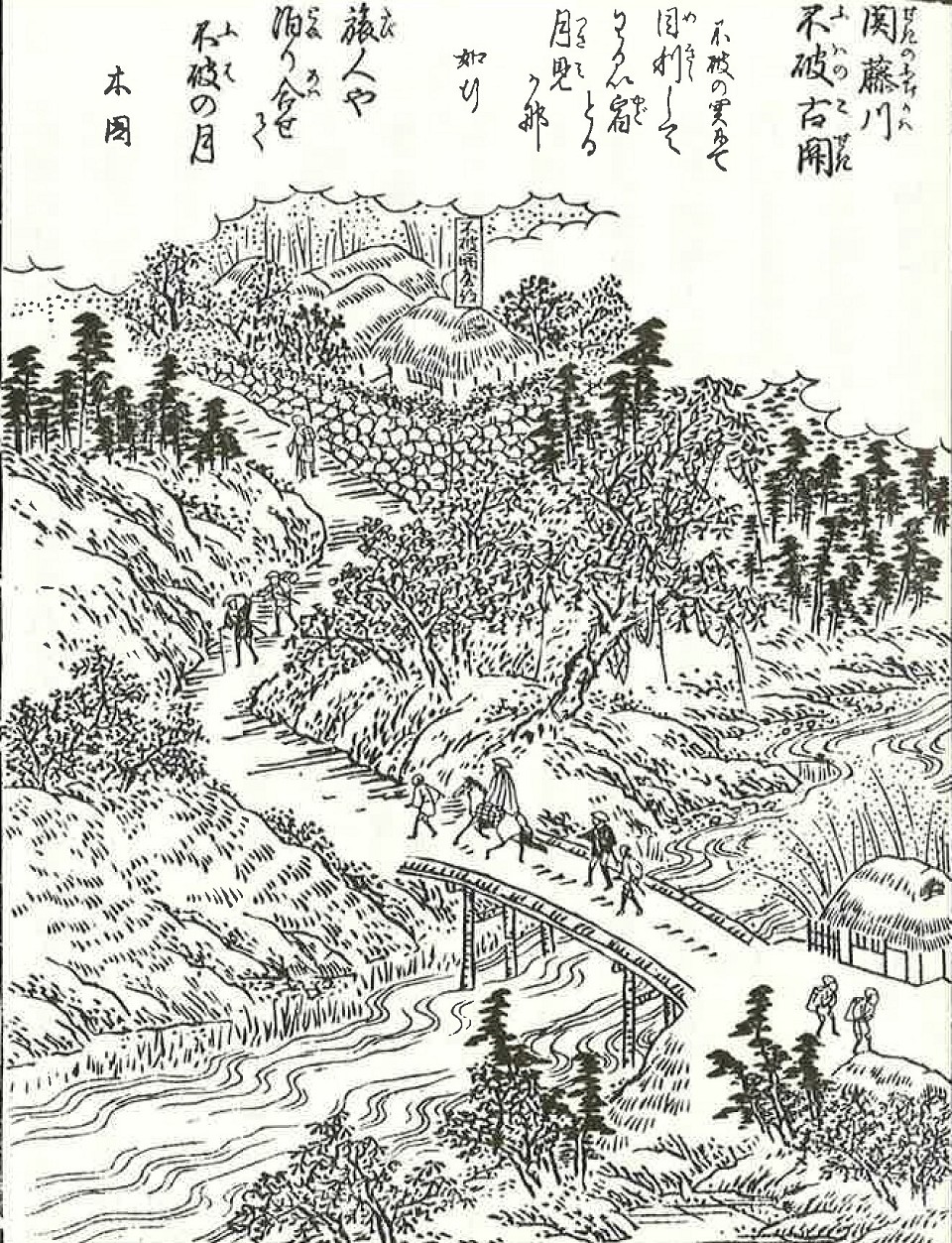

木曽路名所図会「関藤川 不破古関」

不破関跡のすぐ近くに

「不破関資料館」があり、館内には関所跡から出土した貴重な土器類のほか、不破関を復元したジオラマや当時の兵士像などが展示されています。時間がありませんので、寄らずに先に進みます。

不破関址跡からは「大木戸坂」と呼ばれる坂を下っていきます。途中、左手の奥に「戸佐々神社」があります。

戸佐々神社

戸佐々宮、関比男明神ともいわれ、天武天皇を祀ったと言われていますが、今は神明神社とされます。「源平盛衰記」では不破関明神と記されています。

不破関は藤古川を西限として利用していました。戸佐々神社入口付近は、「大木戸」という地名も残っており、

「西城門」があったとされています。

さらに坂を下ると

「藤古川」に差し掛かります。

関の藤川(藤古川)

672年(天武天皇元)、関が原を舞台に起きたもう一つの「天下分け目の戦い」が

壬申の乱です。天智天皇の後継者として近江朝廷の政権を握ったのは息子に当たる大友皇子。これに対して天智天皇の実の弟・大海人皇子が反乱を起こし、関の藤川を挟んで激戦が繰り広げられました。戦いに勝利した大海人皇子は天武天皇となり、

「不破関」を置きました。

この不破関を境に現在の

「関東」「関西」の呼称が使われるようになったとも言われています。

関ヶ原合戦では、大谷吉継が上流右岸に布陣するなど軍事上の要害の地でした。また、この川は古来より

歌枕として多くの歌人に知られ、多くの詩歌が詠まれたことで知られています。

『みのの国せきの藤川たえずして 君につかえん万代までに』(古今和歌集)

藤古川を渡ると「藤下集落」です。1843年(天保14)の記録によると藤下村は峠村とも書きますが、坂ばかりの村でした。三軒が中山道沿いで荒物・菓子・紺屋を商売しているだけでした。

左手の路地には

「若宮八幡神社」の石標があります。ここで左へ曲がり200mほど参道を進みます。

藤下若宮八幡神社

創建は定かではありません。1320年(元応2)

弘文天皇(大友皇子)を祀り、1404年(応永11)と1500年(明応9)に社殿改修が見られます。

中山道へ戻り、藤下集落を100mほど進むと

大谷吉継(吉隆)の墓への石標があり「大谷吉隆墓七丁」と刻まれています。往時はここに

高札がありました。藤下村には高札がありませんでしたが、1748年(延享5)朝鮮人来日を機として初めて建てられました。左手には

「箭先地蔵堂」、そのすぐ先に

「矢尻の井」があります。

箭先地蔵堂(矢尻地蔵)・矢尻の井

672年(天武天皇元)壬申の乱の際に水を求めて大友皇子軍の兵士が矢尻で掘ったものと伝えられています。ここは生える

シダは小児の病に効くと言われています。長い年月を経た今では水はなく、わずかに名残をとどめているのみです。

自害峰三本杉へ向かう道

さらに100m進むと新道と合流します。ここで中山道から離れて左手の山裾の未舗装の細い道を進みます。

「自害峰三本杉」への案内板があります。アスファルト舗装の歩道へ一旦出るとすぐ先に階段があり、この階段から山道へ入ります。

自害峰三本杉

大海人皇子に追いつめられた大友皇子(弘文天皇)は大津で自害しました。大友皇子の首は首実検のあとに地元の人々が貰い受け、この場所に葬られたそうです。その印として三本杉を植え「自害峰」と称したと伝わります。

自害峰三本杉から中山道ヘ戻ります。道が二股ですが、下段の道を進み、道路の下をくぐり国道へ出る前の左手に

「領界石」があります。

領界石

「従是西不破郡山中村地内」

ここから先、旧山中村へ入っていきます。50mは国道を歩き、歩道橋をわたり、西側の旧道へ入っていきます。旧山中村の趣ある家屋が続きます。このあたりは往時、

「山中立場」でした。

山中村・山中立場

山中村は関ケ原宿と今須宿の中間にあり、立場茶屋が設けられ

「間の宿」と呼ばれていました。間の宿として人足や旅人が休憩した立場や酒屋・餅菓子屋・果物屋・古手屋が軒を連ねていました。

右手から

「若宮八幡神社」や

「大谷吉継の墓」へ至りますが、関ヶ原探訪編で回りましたので、寄り道はせずに旧山中村を進んでいきます。しばらく進むと右手に

「高札場跡」という案内板があります。

山中村高札場跡

山中村は江戸時代を通し旗本竹中氏の知行地で、ここ千束橋詰めには高札場が設置されていました。

さらに100m進むと右手に

地蔵堂があり、右手には黒血川が流れ

「鶯の滝」があります。

地蔵堂

小さな地蔵が3体並んでいます。

黒血川と鶯の滝

672年(天武天皇元)

壬申の乱において、ここ山中・藤下の地では両軍初の衝突が起きています。大友軍は玉倉部邑(関ケ原町玉)を経て、大海人軍の側面を衝く奇襲戦法に出てきました。大海人軍はこれを撃退、その後この

不破道を通り近江へと追撃していきました。この激戦で、両軍兵士の流血が川底の岩石を黒く染めたことから名がつきました。

尭孝の「富士紀行」では

『立よりて見れば名のみぞ黒血川 黒き筋なき滝の糸かな』と詠まれています。

鶯(ウグイス)の滝

『黄鳥谷(ウグイスタキ) 川上は常磐塚の東の方に流れ、それより直になかれ、鶯の滝に落る(木曽路名所図会)』

一条兼良の「藤川の記」には『夏きてはなく音をきかぬ鶯の 滝のみなはや流れあふらむ』と詠まれています。

滝の高さは約5m、水量は多く冷気が立ち込め、年中鶯の鳴く平坦地の滝として街道の名所になっていました。

山中村の中山道

往時、山中村では10軒の商家があり、造酒屋2軒のほか柿・梨を売る家4軒、餅を商う家3軒、菓子・草履・酒・古手を商う家が1軒ずつありました。

鶯の滝の先は道が二股になっていますが、右手の道を進みます。180mほどで常盤御前の墓へ至る路地の角に

地蔵堂があり、この路地を奥へ入ると

「常盤御前の墓」があります。墓地の側に

「芭蕉句碑」もあります。

地蔵堂

常盤御前の墓

都一の美女と言われ、16歳で義朝の愛妾となった常盤御前、義朝が平治の乱で敗退すると、敵将清盛の威嚇で常磐は今若、乙若、牛若の三児と別れ、一時期は平清盛の愛妾にもなります。

伝説では東国に走った

牛若の行方を案じ、乳母の千種と後を追って来た常磐は、賊に襲われて亡くなりました。哀れに思った山中の里人がここに葬り、塚を築いたと伝えられています。

「織田真記」にはこのような記載があります。信長が中山道を通る度、山中村で不具(障害者)の乞食が道端にいました。信長に尋ねられて乞食は先祖が常盤御前を殺したので代々不具者であると答えたといいます。憐れんだ信長は生活を扶助したとあります。

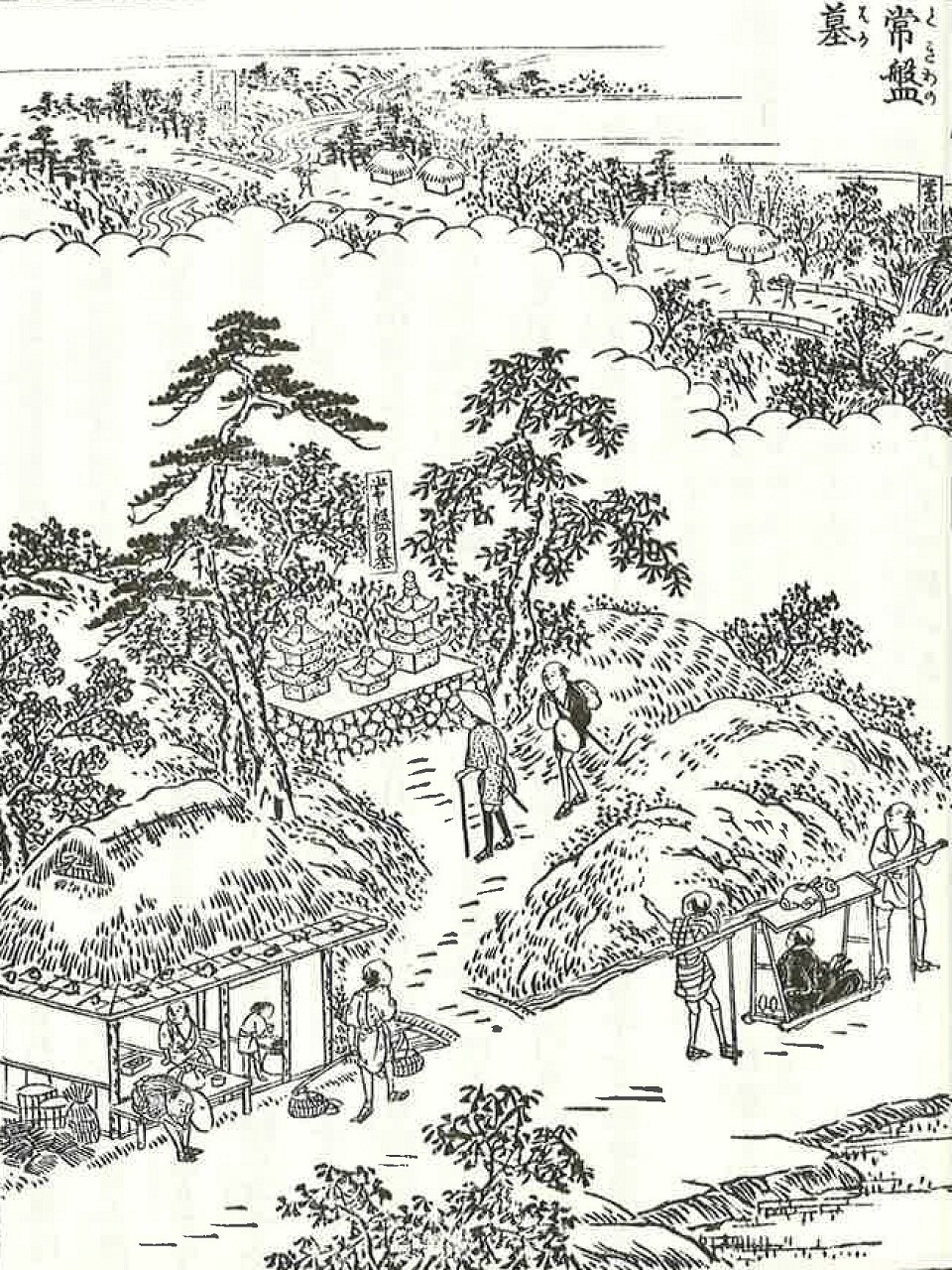

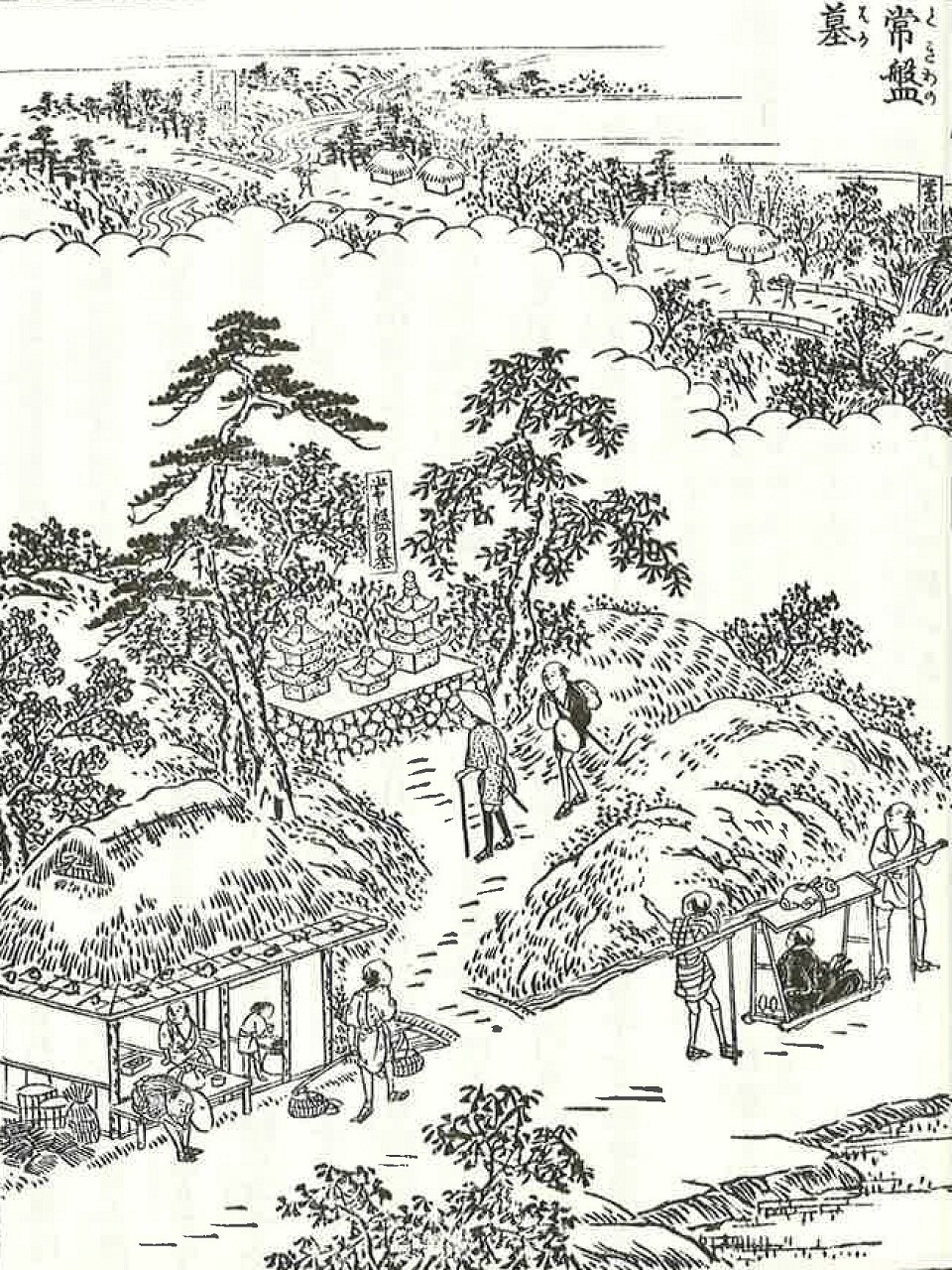

木曽路名所図会「常磐墓」

今須の東、山中村の北側、民家の傍にあり。ここに石塔婆三基あり。其従者の塚ならん歟。一説に常磐駿河守が墓ともいふ。

秋風庵跡の芭蕉句碑

1794年(寛政6)垂井町岩手生まれの化月坊(国井義睦・春香園)は、旗本竹中氏の家臣でした。文武両道に優れ、晩年は俳諧の道に精進しました。1857年(安政4)獅子門(各務支考を祖とする一門、美濃派)15世を継承、美濃派再興のため芭蕉ゆかりの各地に芭蕉の句碑を建てました。

この場所には1862年(文久2)、自作の句も添えて芭蕉句碑を建立しました。

右句碑 「その幹尓牛も かくれて佐くら哉 化月坊」

左句碑面「義ともの心耳 似多里秋乃 可世 者世越翁」

左手の句碑は(明治2) 秋風庵の社中(グループ)によって建立されました。

左句碑裏「希尓風の 音も春み介李 阿支乃松 春香園」

秋風庵

1868年(慶応4) 化月坊は、塚の前に俳人接待のための

「秋風庵」を開きました。庵開きには盛大な句会が行われました。化月坊は俳諧に多大な功績を残し、1870年(明治3)、77歳で没しました。庵は

日守一里塚東側へ移築され、茶所・句会の場として利用されています。

常盤御前の墓をあとに中山道へ戻ります。徐々に家屋が少なくなり、山が近くなってきました。130m程進むと分かれ道になっており、ここに

「道標地蔵」があります。さらに60m先の右手に

「常盤地蔵」が祀られています。

道標地蔵

地蔵とともに『見真大師 聖蓮寺道』と彫られています。見真大師は親鸞聖人のことです。ここを左へ2kmほど行くと「八幡山聖蓮寺」へ至ります。聖蓮寺は1240年(仁治元)に親鸞が立ち寄ったという古刹です。

常盤地蔵

常盤御前が不幸にも亡くなったあとに、哀れに思った村人は無念の悲しみを伝える常磐地蔵を塚近くのこの場所に安置し供養したとされます。

常盤地蔵を過ぎると道は舗装されていますが、本格的に山の中に入っていきます。勾配は緩やかで、タラダラとのぼっていきます。途中、JRの踏切を渡り、500mほどで

「今須峠」です。

今須峠へ

今須峠

一条兼良はこの峠で「堅城と見えたり、一夫関に当たれば万夫すぎがたき所というべし(藤川の記)」と記されているように、険要の地でした。往時この付近には茶店があり、賑わっていました。

『此山に神やいますと手向せむ もみぢのぬさはとりあへずとも』 一条兼良が今須峠で詠んだ歌です。

石碑は領界石で、

「従是東不破郡山中村地内」とあり、この先は

今須宿内へ入ります。

今須峠を過ぎてすぐ右手の斜面の上に

「供養塔」が2基あります。横に「享保」という文字が確認できます。

百万巻経供養塔

供養塔がこんな上にあるということは、このアスファルト道は江戸時代の享保以降に切通されたということだと思います。

さらに進むと国道21号線へ合流します。国道を50m進むと左手に

「今須一里塚跡」があります。

今須一里塚跡

1983年(昭和58)の資料に「エノキが植えられていましたが、今は何も残っていません」と記されていますので、恐らく復元一里塚と思われます。

今須一里塚跡から80m先を左へ入っていくと

「寂光院と白山神社」があります。

寂光院と白山神社

もとは近江国坂田郡弥高九十九坊の一つでしたが1512年(永正9)焼失し、今須村祖父谷へ移転していました。1532年(天文元)宥盛がこの地に再興し、1778年(安永7)百姓坊から院号をもらう真言宗の寺となりました。

中山道である国道へ戻り、右手の小さな踏切を渡り

青阪神社へ入ります。

青阪神社

木曽路名所図会には、「宿の東北山の側にあり。妙応寺の鎮守なり。際神鎌倉権五郎景政の霊を祭る。重景の祖父秀景は、承久の乱後に来り、土岐に属し、此祠を建る。重景は景政七世の孫なり」と記してあります。

景政五代の子孫である

長江四郎左衛門秀景が承久の乱後、この地に移住し、その先祖を祀ったと考えられています。

徳川家康腰掛石は元々この神社にありましたが、現在は

妙応寺へ移されています。

今津宿入口

中山道へ戻り、国道から左手の旧道へ入っていきます。中山道分間延絵図には「中挟橋」となっている橋を渡ると左手は問屋場、脇本陣、本陣と続いています。本陣の正面が「妙応寺」です。

今須宿 本陣跡

本陣の面影は全くなくなっています。

中山道分間延絵図には本陣の裏庭に「御踏石」が描かれています。現在は腰掛石として妙応寺に移されています。

中山道分間延絵図「今須宿」

今須宿

1811年(文化8)の記録によると、本陣1軒、脇本陣2軒、旅籠は13軒、問屋7軒があったとされます。1846年(弘化3)に垂井と今須の両宿は伝馬役のため困窮し、板車(荷車)の使用を願い出て、1849年(嘉永2)に20輌ずつの使用を許されました。五街道で初めて車輌使用が許可されました。

妙応寺

妙応寺

1360年(正平15・南朝、延文5・北朝)今須領主、長江重景が母の菩提のため創建した県下で最も古いお寺です。道元の弟子峨山を開山とし、峨山の弟子大徹宗令を住僧としました。重景は沙弥行妙ともいいますが、1374年(応安7)亡父の菩提に寺領を寄進した文書が現存します。

また宝物館には町重文の文書を初めとして当地出身の喜田華堂筆の縁起絵巻などが展示されています。

徳川家康腰掛石

徳川家康は関ケ原の戦いに勝利した翌日、石田三成の居城である近江佐和山城を攻める際、今須宿本陣伊藤新左衛門家で休憩を取ったとされます。この石は、本陣伊藤家が代々守ってきました。本陣の廃止以降は青阪神社へ移し、2016年(平成28)に妙応寺境内へ移設されています。

長江地蔵尊・長江氏の墓

長江氏は相模の国長江住人

鎌倉権五郎景政を祖としており、1221年(承久3)承久の乱後、秀景が鎌倉から今須へ移住しました。子孫は今須郷の領主として200年余りの長きに渡り勢力を保ってきました。1360年(正平15)重景は母妙応の菩提を弔うため妙応寺を創建しました。

(伝)関ケ原与市の墓

1882年(明治15)鉄道が関ケ原に敷かれた際に、現在の駅の西あたりから大きく古い五輪塔が出土しました。現在、この五輪塔が関ケ原与一の墓と伝えられています。

関ケ原与市

「関ケ原の祖」といわれる

関ケ原与市は平安末期の関が原の郷士であり、この地を開拓するために水利を求めて

「与一堀」を掘ったと伝えられています。またの名を藤原基清といい、京の粟田口で牛若丸の着物に泥水を蹴上げたため斬り殺され、関ケ原に墓を建立したと

謡曲で謡われていました。

妙応寺をあとに中山道へ戻ります。妙応寺参道横がもう1軒の

脇本陣跡、その隣が

問屋場の1軒でした。さらに妙応寺参道から180mほど右手に

問屋場があります。

問屋場跡

継立てを行っていた問屋は多いときには7軒もありました。中山道分間延絵図では、この問屋場の斜め向かいにも2軒の問屋場がありました。絵図から見ると高札場は現在の郵便局前あたりです。

問屋場跡の西側の路地を右へ曲がり、

宝谷寺跡へ向かいます。すぐに国道へ出ます。国道を横切り、小さな踏切を渡ったところが

「地獄谷」と呼ばれる宝谷寺跡です。

地獄谷

江戸時代、ここには

「宝谷寺」というお寺がありました。中山道分間延絵図にも記載があります。その境内跡には地蔵や五輪塔などとともに「地獄谷旧跡」と彫られた石碑があります。

地獄谷

地獄谷の伝説

室町時代の初め、旅の高僧が今須の観音堂にて一夜を過ごしていると、夜中に2匹の鬼が現れ老婆を串刺しにして食べていました。翌日高僧はその老婆が領主長江重景の亡き母・妙応であることを知り、重景とともに妙応の供養を行いました。その夜、2人が堂にこもると、昨夜のように鬼と妙応が現れましたが、妙応は鬼に供物を捧げ許されました。その後重景は妙応寺を建て、この地は

地獄谷と呼ばれるようになりました。

中山道へ戻ります。50mほど左手に

「常夜灯」があります。さらに60m先の右手奥には大きな

「愛宕神社の燈籠」があります。

常夜灯

1808年(文化5)、京都の問屋河内屋は大名の荷物を運ぶ途中、今須宿付近で紛失し途方に暮れてしまいました。そこで金毘羅様に願をかけ、一心にお祈りしたところ荷物が発見されました。その御礼にこの常夜灯を建立したということです。

愛宕神社の燈籠

愛宕神社はここから北の山へ上ったところにありますが、今は線路があるため分断されています。先程の地獄谷から線路に沿って進めば行けるようです。

13:20 今須宿をあとに柏原宿へ向けて進んでいきます。

今須宿は小さな宿場でしたが、国道と切り離されて車も少なく、静かで古い家も残る町並みでした。

140m進むと右手に「不破関の庁舎跡・兜掛石・沓脱石」の案内板があります。入口はわかりにくいですが、案内板を頼りに奥へ進みました。

140m進むと右手に「不破関の庁舎跡・兜掛石・沓脱石」の案内板があります。入口はわかりにくいですが、案内板を頼りに奥へ進みました。