2025年4月26日

「ツール」⇒「作図・ファイル」⇒「アイコンのラベル表示」にチェックを入れると名称が表示されます。

KMLファイルに変換することでgoogle mapへのインポートもできます。

車を垂井駅南側の駐車場へ停め、JR東海道線へ乗り大垣駅へ向かい、大垣駅で

養老鉄道へ乗り換えました。のどかな車窓を眺めながら電車はのんびりと走り、

9:00頃に

東赤坂駅到着です。無人駅の東赤坂駅では箱に切符を入れ、本日は東赤坂駅から歩き出します。駅をでると目の前の道が中山道です。

すぐ先の菅野川を渡る手前を左へ曲がり、川沿いを進むと左手に

「菅野神社」があります。

菅野神社

奈良時代に百済国王の末孫が祖神を祭神として奈良興福寺領の興福寺に祀ったと案内板にあります。今日は地域の皆さんがお掃除をされていました。

中山道へ戻り、菅野川を渡り200mほど先を左手へ入る道が中山道です。200mほど進み左へ曲がり、50mほどの場所に

「徳蔵寺」があります。

徳蔵寺

詳細は不明ですが、中山道分間延絵図には記載があります。諏訪明神は無くなっているようです。

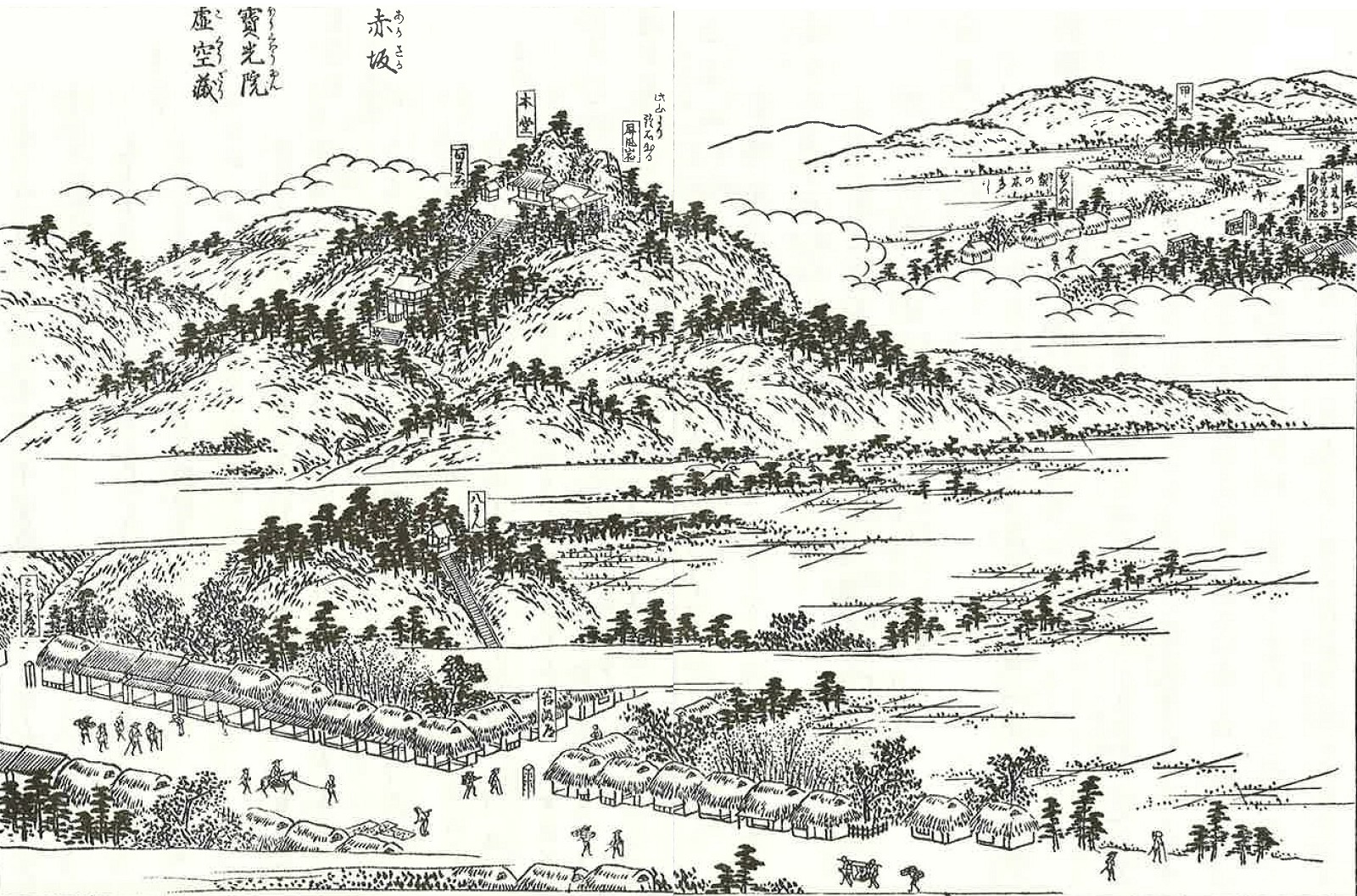

中山道分間延絵図「興福寺村・青木村・池尻村」

中山道へ戻り、巾5mほどの川を渡ると左手に

「白山神社」があります。橋の名は判りませんが、中山道分間延絵図の

「小金橋」にあたると思われます。白山神社の西の一角に

「池尻一里塚跡」の石碑があります。

白山神社

建久年間(1190~1199)に創建し、戦国期に一時荒廃しましたが、1691年(元禄4)に再興、宝永年間(1704~1711)に社地を移したとされます。木彫りの狛犬は

冷泉大納言の寄進と伝えられます。

池尻一里塚跡(枝郷一里塚)

実際はこの石碑よりも西に30mのところに一里塚はありました。明治時代の土地改修で取り壊されてしまいました。

池尻一里塚跡から400mほど進むと左手に

「多賀神社」があります。

多賀神社(覚宝院跡)

真言修験道

「覚宝院」として開かれ、本尊を琴平大明神として五反の境内地を持っていましたが、1902年(明治35)に廃絶しました。その後、1921年(大正10)

多賀神社として創建。本殿は1964年(昭和39)の伊勢湾台風で甚大な被害を受け、翌年再建しました。

さらに100mほど先の緑地に近年復元された常夜灯があり、はホタルのモニュメントなどもありました。杭瀬川周辺は新橋の工事中でした。杭瀬川沿いには

「蛍碑」があります。

杭瀬川の蛍碑

杭瀬川とその支流である奥川にはゲンジボタルが生息しているそうです。川が綺麗だということですね。

橋を渡り200m進むと左手に

「御使者場(おんつかいば)跡」の石碑があります。向かいには

「赤坂湊跡」があり、その先に洋風建築の

「赤坂港会館」、その隣に

「淺間神社」があります。

御使者場跡

江戸時代に大名や幕府の使者が宿場町に入った際に、宿役人や名主が出迎えた場所です。

ここから「赤坂宿」へ入っていきます。

赤坂宿

1843年(天保14)の記録では本陣1軒、脇本陣1軒(のちに旅籠榎木屋へと変わる)、問屋3軒、旅籠17軒でした。家数292軒、人口1129人。旅籠は京枡屋、松屋、藤屋、大増屋などがありました。

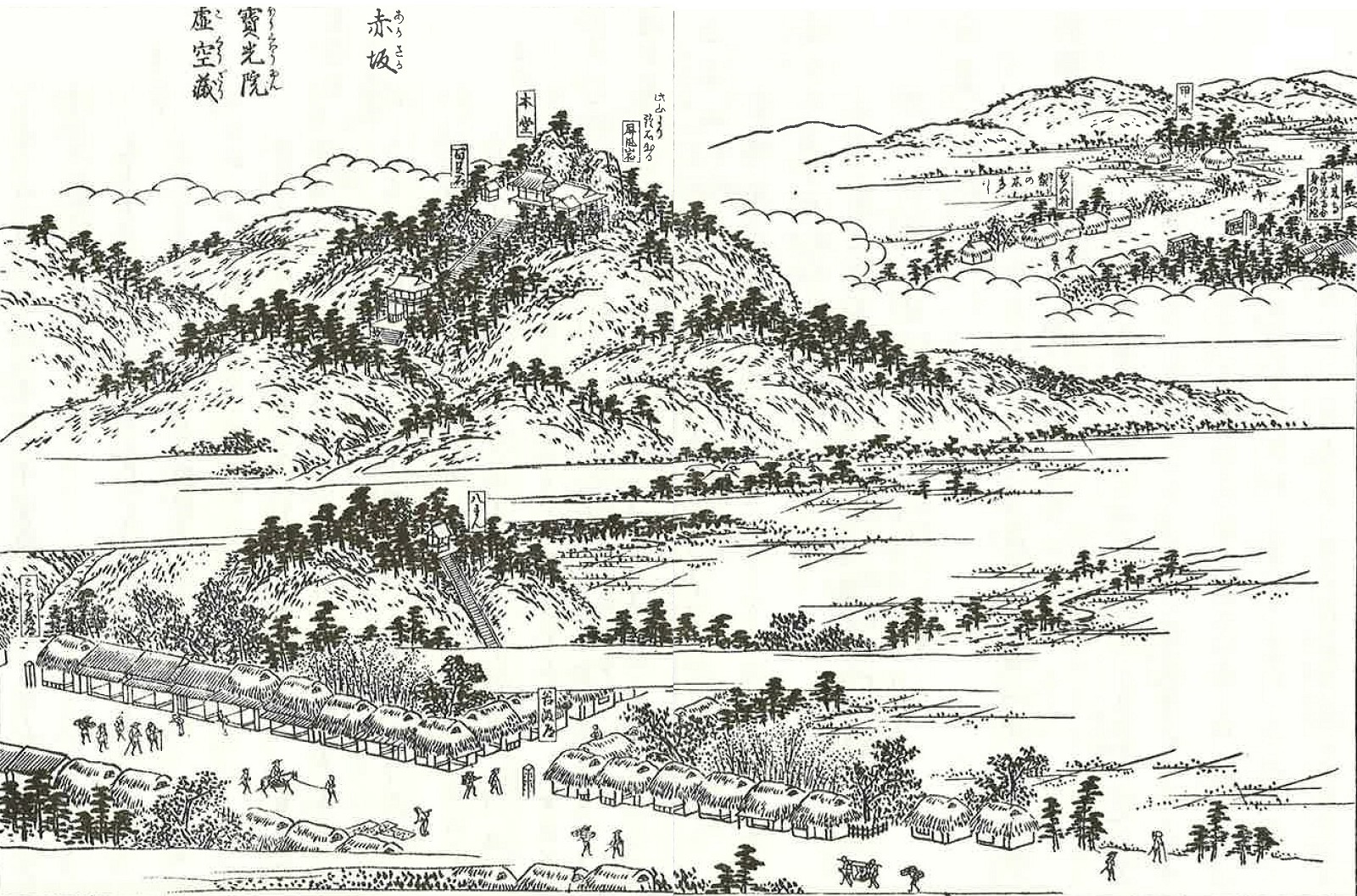

中山道分間延絵図「赤坂宿」

街道には商家が並び、美濃国の宿場町として栄えました。北へ向かう「谷汲街道」や伊勢に通じる「養老街道」が通り、交通の要衝でした。明治年間には杭瀬川の豊富な水量を利用した船運交通が最盛期を迎え、赤坂宿東端の赤坂湊が重要な役割を果たしました。

名産としては、金生山(赤坂山)の蝋石、方解石や染料となる赤土などがありました。大理石細工は珍しい土産品として旅人に珍重されました。

赤坂湊跡

江戸時代、杭瀬川の湊として栄え、幕府や諸藩の蔵米の積み出しをはじめ、木材・茶・酒などの特産物を船で運んでいました。1906年(明治39)になると500艘余りの船が金生山から採取した石灰を運ぶために利用されていました。

赤坂港会館(洋風警察屯所)

旧・岐阜県警察第2区出張所第5分区屯所の建物の外観を復元した建物となっており、赤坂港に関する資料を保管、展示されています。

淺間神社(下富士権現)

往時は対となる

上富士権現が北にあり野生の猿もいた松林の中にありましたが、現在は廃社となっており、

下富士権現(淺間神社)のみが残っています。

赤坂宿の中を150mほど進むと左手が

「赤坂本町駅跡」、さらに40mほど進むと左手の広い公園が

「赤坂宿本陣跡」になります。

赤坂本町駅跡

1928年(昭和3)西濃鉄道、美濃赤坂~市橋間、美濃赤坂~昼飯間が開業しました。主として石灰石輸送を行っていました。1930年(昭和5)より国鉄最初のガソリンカーが走るようになり、1945年(昭和20)には旅客営業は廃止されました。

美濃赤坂駅が営業していたのは1930年から1940年までの10年間で、駅は廃止されましたが、現在も貨物列車は通行しています。

赤坂宿本陣跡・和宮之碑

本陣役は馬渕太郎左衛門が務め、次いで平田又左衛門、天明・寛政のころはしばらく、谷小兵衛に変わりましたが、後に矢橋家が務め明治まで続きました。1861年(文久元)皇女和宮が将軍家茂に嫁ぐ際に宿泊しました。敷地800坪、建坪239坪でした。

本陣公園には

「所郁太郎像」もありました。

所郁太郎像

長州藩の医院総督となり尊王派として高杉晋作らと行動を共にした「所郁太郎」の銅像です。

所郁太郎

1838年(天保9)に赤坂宿で酒造業を営む矢橋亦一の四男として生まれ、幼少にして揖斐郡大野町西方の医師、所伊織の養子となりました。横山三川に漢詩を習い、美濃加納藩医・青木養軒に医学を学び、文学・歴史なども習得しました。

25歳の時に京都で町医を開業。

桂小五郎の推挙を受け、

長州藩の医院総督となります。

高杉晋作らと親交を深め、国政に参画、1863年(文久3)の政変に

三条実美ら達と長州へ入り、寺社組支配、米銀方奉行、遊撃隊参謀など要職を歴任。1865年(元治2)、俗論党に襲われ瀕死の重傷を負った

井上聞多(後の井上馨)を手術し、畳針で縫い一命を救いましたが、同年、山口市吉敷の陣営において28歳の若さで病没しました。

古い建物が多く残っている赤坂宿を本陣公園から80mほど進んだ交差点は

「赤坂四ツ辻」と呼ばれ、右手の一角に

「谷汲道道標」があり、左手の荘厳なお屋敷が矢橋家です。

赤坂四ツ辻・谷汲道道標

「谷汲道道標」は谷汲山観音堂への道標です。1682年(天和2)の銘があります。谷汲山は西国三十三所巡礼の札所谷汲・華厳寺への巡礼の道です。ここから北へ17kmほどにあります。

禅蔵寺道標

谷汲道道標と同じ場所に「禅蔵寺道標」もあります。

禅蔵寺は、1356年(延文元)美濃国守護の土岐頼忠が土岐氏の菩提寺として開いた寺で、ここから北へ8kmほどの場所にあります。

矢橋家

1833年(天保4)の建築とされる矢橋家は、荘厳な佇まいを残しています。左側面(養老街道を入った所)には移築された本陣門があります。

矢橋家の長い敷地をすぎると

「赤坂宿脇本陣跡」があります。その先30m右手に

「妙法寺」があり、左手に

「お嫁入り普請探訪館」があります。

赤坂宿脇本陣跡

宝暦年間(1751-1764年)以後脇本陣を務め、問屋と年寄役を兼ねていました。明治維新後、建物の一部が解体され町役場となりましたが、母屋は近年まで榎屋旅館として営業していました。

妙法寺

正中年間(1324~1326)、日法により不破郡府中村に建立されました。その後天正年間に織田信長により兵火で焼失し、1577年(天正5)に赤坂の地に移り、1593年(天正20)日妙蔵院日栄により再興しました。

本堂左手から墓地へ上って左手奥へ更に上ると

「所郁太郎」の墓所、東へ15~20mほどのところに

「戸田三弥」の墓所、下の通路へ戻る途中に

「平田又左衛門」の墓所がありました。

所郁太郎墓所

長州藩の医院総督となり尊王派として高杉晋作らと行動を共にした「所郁太郎」の墓です。

戸田三弥墓所

戸田三弥(寛鉄)は1822年(文政5)に大垣藩家老の家に生まれ、幕末維新の際には、藩老小原鉄心と共に紛糾する藩論を勤王に統一するのに尽力しました。また戊辰戦争では大垣藩が東山道先鋒を命じられると軍事総裁として東北各地を転戦し軍功をあげました。明治維新後は、新政府の要職を歴任しました。

平田又左衛門の墓所

寛永以降に本陣を務めた平田又左衛門のお墓のようです。

問屋跡と増田家住宅(お嫁入り普請探訪館)

増田家住宅は

「お嫁入り普請探訪館」として公開されています。「お嫁入り普請」とは、1861年(文久元)皇女和宮の降嫁の際、一行の宿泊施設として、家屋が54軒建て直され、これが「お嫁入り普請」と言われます。

50mほど進み、中山道を離れ左手の路地へ入り寄り道していきます。100mほどで

「お茶屋屋敷跡」へ到着します。

お茶屋屋敷跡

1605年(慶長10)将軍家の宿泊施設として建てられ、

徳川家康・秀忠らが宿泊した御殿を中心に建物が配置され、四隅には櫓(やぐら)も備えていたと推定されています。無料で入ることができます。

お茶屋屋敷跡のボタン園

現在は「ボタン園」として整備されており、ちょうどきれいな牡丹の花が咲き誇っていました。見学者も多く見られました。お茶屋屋敷当時の炊事に利用された

井戸も残っています。

お茶屋屋敷跡をでて、通ってきた道を中山道へ戻ります。40m右手に

「所郁太郎生誕地」があります。

所郁太郎生誕地碑

銅像やお墓を見てきた赤坂宿出身の「所郁太郎」の生家跡です。

所郁太郎生家の西側路地を右へ曲がっていくと

明星輪寺(こくぞうさん)へ行くことができます。

2024年5月1日

この日は雨でしたので、街道歩きができずに車で

「明星輪寺」を参詣しました。その記録を掲載しておきます。

路地を入るとすぐに左手に

「子安神社」、右手に

「秋葉神社」があります。

子安神社

創建は不詳ですが、平安時代に編纂された「三代実録」に見られ、安産祈願の社として崇敬されています。大垣城主戸田家の帰依は深く、現在の社殿は戸田家の寄進によるものです。

股ぎ石

神功皇后の鞍掛石といわれ、子宝に恵まれない女性がこれをまたぎ、祈願すれば子供を授かると伝わります。

秋葉神社

詳細は不明です。中山道分間延絵図にも記載はありません。

子安神社と秋葉神社の間の坂道を上ると右手の奥、道路からは藪で見えづらいのですが、藪の中に一歩入ると多くの石仏があります。

石仏群

恐らく明星輪寺の入口として多くの石仏が寄進されたものと思います。

石仏群

明星輪寺へはここから1kmほど上っていきます。途中、

金生山化石館を通過して更に上っていきます。

明星輪寺

寺伝によれば、686年(朱鳥元)、持統天皇の勅命により、役小角が開山、2年後に建立したとされます。一時廃れますが、801年(延暦20)、空海が再興ました。

1148年(久安4)の落雷により焼失し、1609年(慶長14)、美濃国高須藩藩主徳永寿昌の援助で再建されました。1657年(明暦3)、大垣藩藩主戸田氏信により、大垣藩藩主戸田氏の祈祷所に指定され賑わい、1863年(文久3)、戸田氏彬の援助で現在の本堂が再建されました。

仁王像

鎌倉時代初期に製作されたとされますが、腐食が著しく、解体修理が施された際に体内に1612年(慶長17)の修理銘が保存されていました。

仁王門手前の左手に

「芭蕉句碑」がありました。

芭蕉句碑

『はとのこえ みにしみわたる いわとかな』

松尾芭蕉は、(元禄2)、奥の細道の旅の疲れを大垣で休め、伊勢神宮に詣でるため出立、谷因ら親しい俳友門人たちに見送られ、高橋(船町港)から水門川を船で下り、別れを惜しみつつ旅を終えました。このとき芭蕉は虚空蔵菩薩に詣でて詠んだ句が天理図書館所蔵の特別本「漆嶋」から発見されたそうです。

仁王門からまっすぐ進むと突き当りに

「観音堂」があり、さらに参道を進むと左手に小さな

「縁結び地蔵堂」、最奥正面に

「虚空蔵堂」があります。

観音堂

縁結び地蔵堂

湯呑みを奉納し、願いが叶ったら持ち帰るようですね。

虚空蔵堂

「厄」と書かれた絵馬を奉納し、お参りをすませました。

木曽路名所図会「赤坂 虚空蔵」

本堂西側の階段をのぼり、「金生山岩巣公園」へ至る山道へ向かいます。すぐ正面の岩に虎が刻まれています。

寅像

不破郡赤坂町新丁の彫刻師、清水金峯翁(キンポオ、本名常五郎)は1878年(明治11)生涯、大理石での寅の置物制作を主としていました。金峯翁は古希(70歳)を期に岩に寅像を彫ることを発願しました。

標高約200mの道のり8kmを徒歩・荷車等で日参し、手彫りで苦労の末、1954年(昭和29)77歳で完成させました。

観音岩(権現岩)と蔵王権現社

「金生山岩巣公園」の中をどんどん上っていきます。

くぐり岩

「金生山岩巣公園」は大自然の巧みな造形による

カルスト台地の縮小版として、無数の奇石・怪石が群立した

石灰岩質のカルスト地形を形成しています。

次に

「ごとごと岩」、

「屏風岩」と通過し、開けた場所に

「亀石」がありました。

屏風岩

亀石

亀に見えないなぁ~一番標高の高いあたりで、景色がいいはずですが、今日は雨なので遠くが霞んでいましたね。

せいがん岩・不動岩

線刻で「おふどうさん」が彫られています。

加持水(かじすい)岩

加持水は、伝説によると、弘法大師が人々の渇きを癒すために祈祷し、水が湧き出した場所とされています。

愛宕社

金生山岩巣公園をぐるっと廻ると観音堂の横くらいに出てきました。カルスト地形はなかなか楽しかったですね。隣の

金生山ピラミッドと呼ばれている石灰を削った人工の山も見てみたかったのですが、見えそうな場所は無かったです・・・

お茶屋屋敷跡から南へ500mほどの場所に関ヶ原の戦いにおいて徳川家康が本陣を置いたとされる

「岡山本陣跡」という小山があります。中山道分間延絵図には

「関ケ原 御陣 御勝山」と記されています。東側の麓に

「安楽寺」があります。

安楽寺

壬申の乱の折、

大海人皇子が立ち寄ったとされます。関ケ原の戦い時、家康が陣を張り、足利義視が閑居滞在したので、岡山御所とも称され、子どものために八幡神社を建て、地蔵は鎮守のお地蔵さんと呼ばれています。

山門近くに

「領界杭」がありました。

領界杭

『従是東大垣領』と記されています。御勝山は聖徳太子の創建といわれる安楽寺領とされますから、安楽寺領と大垣領の領界杭であったと思われます。

修繕の時に取り外され、保存されている瓦には葵御紋があります。

本堂左手から墓地へ至る階段を上っていくと左手に

「久世友輔墓」、さらにのぼり左手に

「戸田権左衛門墓」があります。

久世友輔墓

友輔は大垣藩の心学者で、安永・天明の頃、大垣本町で「深造精舎」を設け、各藩にも招かれて社会教育に尽力した人です。

戸田権左衛門墓

戸田権左衛門正純は1652年(承応元)大垣城主に連なる名門の家に生まれました。大垣藩の上席家老となり、有名な赤穂義士の敵討の発端となりました。浅野内匠頭と吉良上野介の刃傷事件の処理に当たった正使で、赤穂城の無血開城を成功させた功労者として知られています。1716年(享保元)64歳で病死しました。

雨の日の「明星輪寺」「安楽寺」参詣の記録はここまでです。

所郁太郎生誕地から赤坂宿内を300mほど進むと左手に

「赤坂宿御使者場跡」の石碑、その奥の小山に

「兜塚」があります。さらにすぐ先に

「西濃鉄道昼飯線廃線跡」があります。

赤坂宿御使者場跡

江戸時代に大名や幕府の使者が宿場町に入った際に、宿役人や名主が出迎えた場所です。西側の出迎え場所がここでした。

兜塚

関ヶ原合戦の前日、東軍中村一栄の家老で、杭瀬川の戦いで戦死した野一色頼母(助義)の武将を葬り、その鎧兜を埋めたと伝えられます。

西濃鉄道昼飯線廃線跡

昼飯線は、大垣市の美濃赤坂駅から昼飯駅までを結んでいました。主に石灰石輸送を行うために敷設されたものですが、トラック輸送が主流となり、2006年(平成18年)廃線となりました。雑草の中にレールが残されています。

11:00 赤坂宿には多くの古い建物が残り、往時の街道の面影を残す宿場で、楽しく散策できました。赤坂宿をあとに垂井宿へ向かって進んでいきます。