2025年5月1日

「ツール」⇒「作図・ファイル」⇒「アイコンのラベル表示」にチェックを入れると名称が表示されます。

KMLファイルに変換することでgoogle mapへのインポートもできます。

宿泊した

『ホテルルートイン彦根』を出発し、米原駅前の駐車場に停めました。米原駅より近江鉄道彦根・多賀大社線に乗車しました。電車の本数があまりなく、10時頃鳥居本駅に到着しました。

鳥居本駅から駅のすぐ前の国道8号を越えてすぐに中山道へでます。右へ曲がり、高宮宿へ向けて進んでいきます。90mほど左手に

「合羽所 松屋」、70mほど先の交差点には小さな

地蔵堂があり、隣は

土蔵造りの旧家です。

合羽所 松屋

江戸時代より雨具として重宝された渋紙(和紙を重ねて柿渋で貼り合わせ、燻煙乾燥させて作られる特殊な紙)や合羽も戦後はビニールナイロンの出現により、鳥居本での合羽の製造は1970年代に終焉しました。

小さな地蔵堂と土蔵造りの旧家

鳥居本は古い住宅が多く、往時の雰囲気が残っています。

200mほど進むと左手に

「成宮家住宅」、その斜向かいに

「専宗寺」があります。

成宮家住宅

成宮家は長崎に出店し、小間物商を営む傍ら江戸時代には代々庄屋を務めた「住長」の分家です。母屋は1903年(明治36)に建て直され、土蔵は1921年(大正10)に米原市中多良から移築されたものです。

専宗寺

1497年(明応6)創建。1502年(文亀2)および1536年(天文5)の裏書のある開祖仏を有し、

聖徳太子開創と伝わります。かつては、佐和山城下町本町筋にあり、泉山泉寺と号していましたが、1640年(寛永17)、洞泉山専宗寺と改め、ここ西法寺村に移ってきました。

西法寺村は、佐和山山麓にあった元の集落(古西法寺村)から、寛永年間(1624-1645)に、街道沿いに移されました。佐和山城が落城するとき、石田三成を慕った足軽が、せめてお城の痕跡をどこかに残したいと、

門の扉板を持ち出したという伝承があり、二階建ての太鼓門の天井に扉板を利用したとされますが、この太鼓門は2020年頃取り壊されています。

聖徳太子舊跡の碑・太子堂

「太子堂」とは、聖徳太子の像を祀る仏堂のことです。

専宗寺をあとに150mほど進むと左手に

「百々家住宅」、さらに50mほど右手に

「彦根道道標」があります。

百々家住宅

寛永年間(1624~44)に宿駅の拡充が図られ旧鳥居本村に新たに上矢倉村、西法寺村、百々村は最も南に位置し、戦国時代には百々氏一族が集落を形成していたことが知られます。

百々村は室町時代には

百々氏の居館があり、江戸時代の記録では百々氏の祖、百々盛通の菩提寺、百々山本照寺が建立されていました。

建物は登録有形文化財として指定されています。幕末から明治初頭に建築されたと考えられています。現在はお蕎麦屋さんとして使用されています。

彦根道道標

『右彦根道 左中山道京いせ』と刻まれています。1827年(文政10)建立。

彦根藩二代目藩主、井伊直孝の時代に中山道と城下町を結ぶ脇街道として整備された彦根道は野洲市行畑までの朝鮮人街道に続きます。

追分から130mほど進むと唐突に人家が途切れ、両側が農地となりました。

500mほど進むと再び人家が現れ小野の集落へ入っていきます。小野集落を進んでいくと右側に「安立寺」があり、さらに50mほど先に小さな「地蔵尊」があります。

安立寺

1601年(慶長6)に

百々加賀守盛重の七男七郎貞末が開いた寺で、初めは

宝珠庵と称しました。開祖貞末を安立斎と号したことから、1689年(元禄2) 安立寺と改称しました。中山道分間延絵図には

「西本願寺道場」となっています。

ベンガラの家と小野町の地蔵尊

小野村

小野村は中世の

東山道の宿駅でした。鎌倉時代からの宿で

「平治物語」には都で清盛に敗れた義朝が東国に落ちる時、野洲河原・鏡の宿を過ぎて、この地に来て、「不破の関は敵固めて待つと聞くに、小関に懸りておちんとて、小野の宿より海道をばめて(右手)になして、小関をさしておちられけり」と記されています。

歌人

阿仏尼の記した

「十六夜日記」には1279年(弘安2)京都から鎌倉に向う途中、小野宿に宿泊したとあります。また、藤原定家の「明月記」などに記される庄園「小野庄」は、この地と想定されています。

「近江国輿地志略」には「百々村の南にある村なり。古昔は駅舎にして、繁昌地なり」

「源平盛衰記」には「小野の宿としるせり。今は高宮・鳥居本等駅次となってただ小野村のみ呼て農家となれり」

また、「名寄帳」には中務卿親王の歌として『小野の宿にとまりて 浮見世に色かはり行く浅茅生の小野のかりねの袖そ露けき』

参議雅経『東のかたへまかりけるに、近江の小野といふ所にて 忘れつゝ是も夢かとおどろけばなれぬ旅寝の小野の山嵐』

地蔵尊から300mほど進むと右手に

「鐘突堂」と書かれた案内板がありました。さらにそのすぐ先右手に

「八幡神社」の入口があります。

鐘突堂

「足利時代 大寺で仁王門があり、門前では祭礼のあと宴が張られた」と書かれています。足利時代とは室町時代を指すのでしょうから1336年から1573年までを指しているものと思われます。

中世にはこのあたりに仁王門がある大きな寺があり、この場所に「鐘突堂」があったということでしょうか。それにしてもこの

「大寺」の情報が全く無いのが不思議です。

八幡神社

八幡神社入口向かい側には「聖谷」と書かれた看板があります。「太子が合戦の際に、一時身を隠した陣地」と書かれています。太子とは聖徳太子でしょうか・・?

ここから八幡神社へ入っていきます。途中、新幹線の線路をくぐります。

新幹線が来た!

八幡神社へ

あぜ道のような参道ですが、常夜灯が続いています。

八幡神社

詳細は不明ですが、中山道分間延絵図には「八幡宮」として描かれ、「近江国輿地志略」にも記載があります。郷土芸能

「小野町太鼓踊り」が奉納されているようです。

八幡神社から再び高宮宿へ向かい進んでいきます。右手に新幹線、左手に名神高速道路に挟まれた中山道を200mほど進むと左手に

地蔵堂があり、その先60mに

「小野塚」があります。

地蔵堂

7体の地蔵が祀られています。立てかけるタイプのお地蔵様も多いですね。

小野塚

地元に伝わる郷土芸能

「小野町太鼓踊り」の中には、

小野小町が謡われており、この地を誕生と伝承が残っています。『出羽郡小野美実(好美)は、奥州に下る途中に、小野に一夜の宿を求め、ここで生後間もない女児に出会った。美実はこの女児を養女にもらい受け、出羽国へ連れて行った。この女児が小町という。』

小野小町については謎が多く、出生地候補や墓地は全国各地にあります。

小町塚には、

『小町地蔵』として親しまれてきた石仏(十五世紀後半の造仏)があります。自然石を利用して、阿弥陀如来坐像が浮彫りにされています。正面だけでなく両側面にも彫りこまれており、貴重なものとされます。

小町前茶屋・筆塚

明治中期まではこの場所に茶屋があり、

多賀神社への参詣客で賑わっていたとされます。

小町塚から130mほど進むと、新幹線の高架下をくぐります。新幹線の線路に沿ってしばらく進むと

旧原村へ入ってきます。左手に

「原八幡神社地蔵尊」の石碑があります。ここから少し奥へ入り、新幹線の高架下をくぐるとお堂があります。

原八幡神社地蔵尊

中山道分間延絵図にも記載はなく詳細は不明ですが、この先の原八幡神社にあった地蔵尊を明治時代の神仏分離によって切り離したのかもしれませんね。

地蔵尊入口から70mほど先にかつて

原村一里塚がありました。民家の小さな祠が目印のようです。

原村一里塚跡

現在塚はありませんが、往時、一里塚の周囲は立場になっていました。

原村は静かで趣のある建物が残っています。「原村一里塚跡」から100mほど進むと左手に石柱があり、

「俳人五老井 森川許六遺路 一七〇米」とあります。ここを曲がり、高速道路の高架下をくぐるとすぐに左の細い道へ入り、高速道路沿いを60mほど進むとポケットパーク的な場所があります。ここが

「五老井跡」で、

「森川許六句碑」があります。

五老井跡の森川許六句碑

『水すじを尋ねてみれば柳かな』

ここに許六の庵があったとされ、その跡に許六の句碑が建立されています。五老井へは友人の李由や門人の木導・紋村・毛紈らがしばしば訪れたとされます。

森川許六

1656年(明暦2)彦根城下薮下で生まれた森川許六は、藩の勘定方でしたが芭蕉の弟子となり、

芭門十哲の一人となりました。「許六」は芭蕉の命名で、六芸に優れているからだとされます。特に絵画に優れ、龍潭寺(彦根市古沢)には許六の襖絵が多く残っています。芭蕉に絵を教えていたともされます。俳句や漢文にも優れ、「風俗文選」などの著書も残しています。

中山道へ戻るとすぐ先右手が

「原八幡神社」参道になります。

原八幡神社

創建等は不詳です。中山道分間延絵図では「八幡宮」と記されています。

原八幡神社

拝殿の左手に

「白髪塚」と

「昼寝塚」があり、さらに参道左手に

「観音庵跡」があり、広い広場の奥に

「日本一の太鼓堂」がありました。

白髪塚

『恥ながら残す白髪や秋の風』

聖徳太子と物部守屋との戦い等、幾多の戦の将士達をあわれみ蕉門四世・祇川居士(ギガワコジ・陸奥の人)で芭蕉の門人が師の夏の句に対し秋を詠んだ句とされます。

昼寝塚(芭蕉句碑)

『ひるかおに昼寝せうもの床の山』

松尾芭蕉が中山道を往来する旅人が夏の暑い日にこの涼しい境内地で昼寝などしている。つかのまの休息をしている「床」と「鳥籠山・とこのやま」をかけて詠われたものとされます。

宝瑞寺の供養塔

587年(推古天皇元)聖徳太子と物部守屋連合軍との戦いの後、太子軍が勝利したものの多くの戦死者があり、これを供養するために建立されたのが永光山宝瑞寺とされます。この戦いは、仏教を巡る国内の争いに終止符を打ち、仏教の受容を決定づけました。

宝瑞寺には聖徳太子建立の伝承もあるそうです。歴代住職墓、供養塔を集めて保存されています。

ですが、この戦いの主戦場は

大阪八尾市とのことですので、なぜここに供養するための寺院を建立したのか、詳しいことがわかりません。このあたりでも小競り合いがあったということでしょうか。詳しいことは不明です。

宝瑞寺中興開山墓

中山道分間延絵図には「観音庵」が描かれています。宝瑞寺が廃寺となったのちに「観音庵」が置かれたのか、観音庵が宝瑞寺の一部なのかはわかりませんが、明治の神仏分離で廃寺となったようです。

日本一の太鼓堂

樹齢1500年の樹木をアフリカのカメルーンより輸入し、一本の木をくり抜いて作る和太鼓としては世界最大のものだそうです。最長径が2.6mほどあります。1997年(平成9)氏子によって奉納されました。

西側の鳥居から原八幡神社をあとに中山道へ戻ると、交差点に

「彦根道道標」があります。

彦根道道標

中山道分間延絵図の「彦根町十八丁」と記されている場所にある道標です。2つの道標があります。

「天寧寺 五百らかん 七丁」と大きく刻まれ、右脇に

「すぐ ひこ称」とあります。「すぐ」は真っ直ぐのことです。 1844年(天保15)の建立です。井伊直中が創建した

天寧寺はここから北西へ向けて1.2kmほどにあり、

五百羅漢で知られます。

もう一つの道標には正面に

「はらみち」とあり、1954年(昭和29)建立。

このあたりは高速道路の導入路、ジャンクション、国道などが入り乱れていますが、中山道は真っ直ぐ進みます。周囲は発電所や道路公団の施設ですが、200mほど進むと左手に雑草でよく見えませんが、大きな

常夜灯があり、その周囲にいくつもの

道標があります。

常夜灯・多賀近道道標

雑草で文字がよく見えませんが、

常夜灯は1867年(慶応3)の建立で、願主は野村善左衛門、野村善七。

多賀近道道標には

『是より多賀ちかみち』と刻まれています。中山道分間延絵図に「多賀近道一里四丁程」と記されている場所です。

多賀大社東参詣道の道標として、原村の住人、野村善庄兵衛が発願、野村善七が1867年(慶応3)建立しました。ここで左の道へ入っていくと

多賀大社への近道となっていました。

ほかに

「金毘羅大権現 是ヨリ十一丁」や

「慶光院」などと記されているものもあります。慶光院は東南1kmほどにあります。

国道306号を越えると住宅がひしめき合っている

旧地蔵村集落へ入っていきます。250mほど進むと右手に

「春日神社」があり、その奥に

「地蔵池」があります。

春日神社

詳細は不明ですが、地蔵村の氏神でした。中山道分間延絵図には「春日明神」と「溜池」が描かれています。

地蔵池

「溜池」として描かれている地蔵池です。

旧地蔵村集落を500mほど進むと右手に

「矢除地蔵堂」と

「地蔵町総蔵」、

「勝満寺」があります。

矢除地蔵堂と地蔵町総蔵

587年(推古天皇元)聖徳太子と仏教に反対する物部守屋が戦いました。聖徳太子は難を逃れてこの地に隠れていたところ、守屋の軍勢に見つかり矢を射かけたところ、突如金色の地蔵菩薩が立ちはだかり太子は難をのがれたとされます。

後に松の根元に小さなお地蔵さんが右肩に矢を射こまれて血が流れた跡があったとされ、お堂を建立したとされます。

春日神社に伝わる古文書には、『仏教の伝来を忌む物部守屋が軍を起こした。厩戸皇子は不知川(不知哉川、いさやかわ、現芹川)の東方、鳥籠山(とこのやま)に陣した。その際、皇子は麓の霊神に戦勝を祈願し、当時矢除けに用いた石矛を奉納した。その霊石は当社に存する』と記されています。

勝満寺

1498年(明應7)創建、本尊は阿彌陀佛とされます。中山道分間延絵図には「西本願寺道場」として描かれています。

勝満寺から300mほど進むと左手にこんもりした大堀山があります。大堀橋を渡る手前から左手に入り、広場へ下りていくとまだ新しい

「万葉歌碑」があります。

万葉歌碑

「淡海路の鳥籠の山なる不知也川日の此の頃は恋ひつつもあらむ 万葉集」

「犬上の鳥籠の山なる不知哉川いさとを聞こせ我が名告らすな 万葉集」1994年(平成6)建立。

大堀橋と芹川

中山道分間延絵図には「此所字大堀川歩行渡」と記してあり、往時橋はなく歩行渡りであったようです。「宿村大概帳」には本名は

善理川ですが、道中では

大堀川というと記してあります。現在は

「芹川」となっています。

大堀山

鳥籠山と書いて「とこのやま」と読んでいました。

平安期、犬上郡に鳥籠駅があったとされますが、どこであったかは不明です。歌碑にもあるように万葉集などの歌枕として知られています。

中山道分間延絵図には「ヒクワ山」と書かれています。

大堀橋を渡ると正面の歩道に

「床の山碑」があります。その奥に

旭森公園があります。

床の山碑

表には「旧中山道 旧跡 床の山」とありますが、左側面に句があります。『ひるがおに 昼寝せうもの 床の山』

近江国輿地志略には「正法寺村の山をいふ。余程高き山にして、往還の路より能みゆる往還並にあるなり。或は床の山の文字に作る」とあります。

正法寺山を鳥籠山とする説、里根山あたり、鍋尻山とする説など様々あるそうですが、大堀山の説が有力だそうです。

旭森公園の広場奥に

「江州音頭元祖二代目桜川寿賀元之碑」があり、その奥に

「石清水神社」があり、参道に

「扇塚」があります。石清水神社の参道右手には

「大堀町地蔵堂」があります。

江州音頭 二代目桜川寿賀元之碑

桜川大龍(西沢寅吉)が、歌念仏・念仏踊りを祭文に採り入れた独特の節回しを考案し、話芸を踊りと融合させた新たな音頭を作り上げたのが江州音頭の始まりだといわれています。そこから大龍、捨丸、小龍、寿賀元に分派していったようです。

石清水神社

飛鳥時代に勧請されたといい、本殿の建築時代は不詳、拝殿は1876年(明治9)改築されています。

扇塚

「豊かなる時にあふぎのしるしとてここにもきたの名を残しおく」1801年(享和元)建立。

能楽喜多流(北流)は、江戸時代井伊藩の手厚い保護を受け、この地で発展しました。9代目家元・健志斎古能(号湖遊)は隠居したのち数年間彦根にて多くの門人の育成と能楽の発展に力を尽くしました。

大堀町地蔵堂

地蔵堂の左手には多くの石仏があります。

石清水神社の向かいの道の角には

「多賀道道標」があります。その隣の空き地には

古井戸が残されています。

多賀道道標

『是より多賀みち二十丁』と刻まれていますが、「二十丁」のところは消されています。恐らく本来はこの先の彦根道の道標がある付近にあったと思われます。中山道分間延絵図に「多賀道二十丁」と記されている場所です。左手へ進むと多賀大社、右手には「彦根道十五丁余」と記されています。

茶屋かどやの井戸

石清水神社の前には「かどや」という茶屋がありました。井戸を掘る際にいくつものお椀を伏せておき、露の付き具合の一番多いところが水量も多く、水点も近いであろうと西側の隅に決めたと言われています。1917年(大正6)陸軍大演習の際に大正天皇のお茶として献上されました。

茶屋かどや跡から170mほど右手に

「唯稱寺」があり、50m先を右へ曲がると小さな

地蔵堂があります。

唯稱寺

室町時代以前は、天台宗「唯稱庵」と呼ばれていましたが、永正年間(1504~1521)に浄土真宗、「唯稱寺」へ改宗しました。開基は相州南湖村(神奈川県)の出身で、俗姓山下、通称次郎輔正義と名乗り真宗に帰依し、山科御本廟修復の際、自ら陣頭に立ち工事にあたりました。

その功績により

蓮如上人により「六字名号」と法名「釈浄休」を賜り、後に唯稱寺第1世住職となりました。

1625年(寛永2)火災により焼失、1737年(元文2)第7世釈浄航によって再建されました。

大堀家の地蔵堂

源頼朝は鎌倉幕府と朝廷との問題解決のため、1190年(建久元)鎌倉を出発し、京都へ向かいました。途中、芹川の渡し付近で気分が悪くなった頼朝は静養のため、かつて鎌倉で頼朝に仕えていた千本原の丸我弥九郎宅に滞在しました。

病を癒やすため富之尾村の長福寺(現・瑞光寺)の地蔵菩薩に祈願し、祭壇を築いた場所が現在地です。

中山道へ戻り、80m右手に小さな

「彦根道道標」があります。

彦根道道標

大きめのほうには『すぐ中山道 左彦根道』と刻まれています。「すぐ」とは真っ直ぐのことです。

小さい方の道標は『左右』は読めるのですが、それ以外読めません。1868年(明治元)建立。

住宅街の中を600mほど進み、近江鉄道の踏切手前の右側に

常夜灯があります。

高宮宿 常夜灯

中山道を旅する人々の目印になっていた常夜灯と思われます。このあたりから「高宮宿」とされます。

近江鉄道

近江鉄道は県下最古の私鉄で、1889年(明治22)に東海道線が開通、翌1890年(明治23)ら関西鉄道草津駅から四日市駅間が全通したのに対し愛知郡・神崎郡・蒲生郡が外れたため旧彦根藩士、有力商人らが協力し1898年(明治31)に彦根~愛知川間、1900年(明治33)彦根~貴生川間を開通させ、1914年(明治47)には高宮停車場から多賀までの多賀線が新設されました。

近江鉄道の踏切を越え、150mほど進むと彦根環状線へでます。幅広の交差点を越えると右手に

「木之本分身地蔵尊」があります。

木之本分身地蔵尊

木彫り彩色の地蔵です。木之本の浄信寺(北国街道 木之本宿)にある眼病のご利益で名高い木之本地蔵の分身と言われています。「木之本分身地蔵菩薩」と彫られた石碑は1900年(明治33)の建立。

高宮の町は古い家並が残されています。木之本分身地蔵尊から350mほど進むと右手に「高宮神社」があります。参道を入っていくと左に立派な旧家があります。「馬場家住宅」です。随神門の右手には「芭蕉句碑」があり、境内には「垂加神社」が祀られています。

高宮神社

1870年(明治3)の大洪水で多くの資料が流出したため、沿革はほとんどわからないそうです。中山道分間延絵図には「山王」として記されています。

芭蕉句碑

『をりをりに 伊吹をみてや 冬籠』

1850年(嘉永3) 筆蹟は桜井梅室、地元の俳人45名の名前が刻されています。

高宮神社拝殿

本殿と拝殿の間にある石灯籠は1713年(正徳3)の銘があります。

垂加神社

1618年(元和4)京都で生まれた山崎闇斎は江戸時代初期の朱子学者であり、幼少期お寺へ預けられましたが神道を信仰するようになり、1671年(寛文11)に垂加神道という学問を開きました。

山崎闇斎の高弟で高宮に縁のある若林強斎が中心となって多賀神社境内に垂加神社を建立しました。

1871年(明治4)に多賀神社から高宮神社境内に移されました。

馬場家住宅(彦根市指定文化財)

馬場家の当主は代々「庄蔵」または「利左衛門」を名乗り、古くから高宮村の

大庄屋でした。高宮地域では唯一、近江商人番付に掲載されています。母屋建物には1833年(天保4)の銘があるそうです。

浄土真宗中興の祖、

本願寺八世蓮如上人が福井別院から上洛の際に立ち寄られたことを記念して、1752年(宝暦2)から行われている「蓮如上人御影道中」でのお立ち寄り所となっています。

高宮神社の参道を戻り、中山道へ出ると向かいには

「布惣」の趣のある建物があります。

布惣

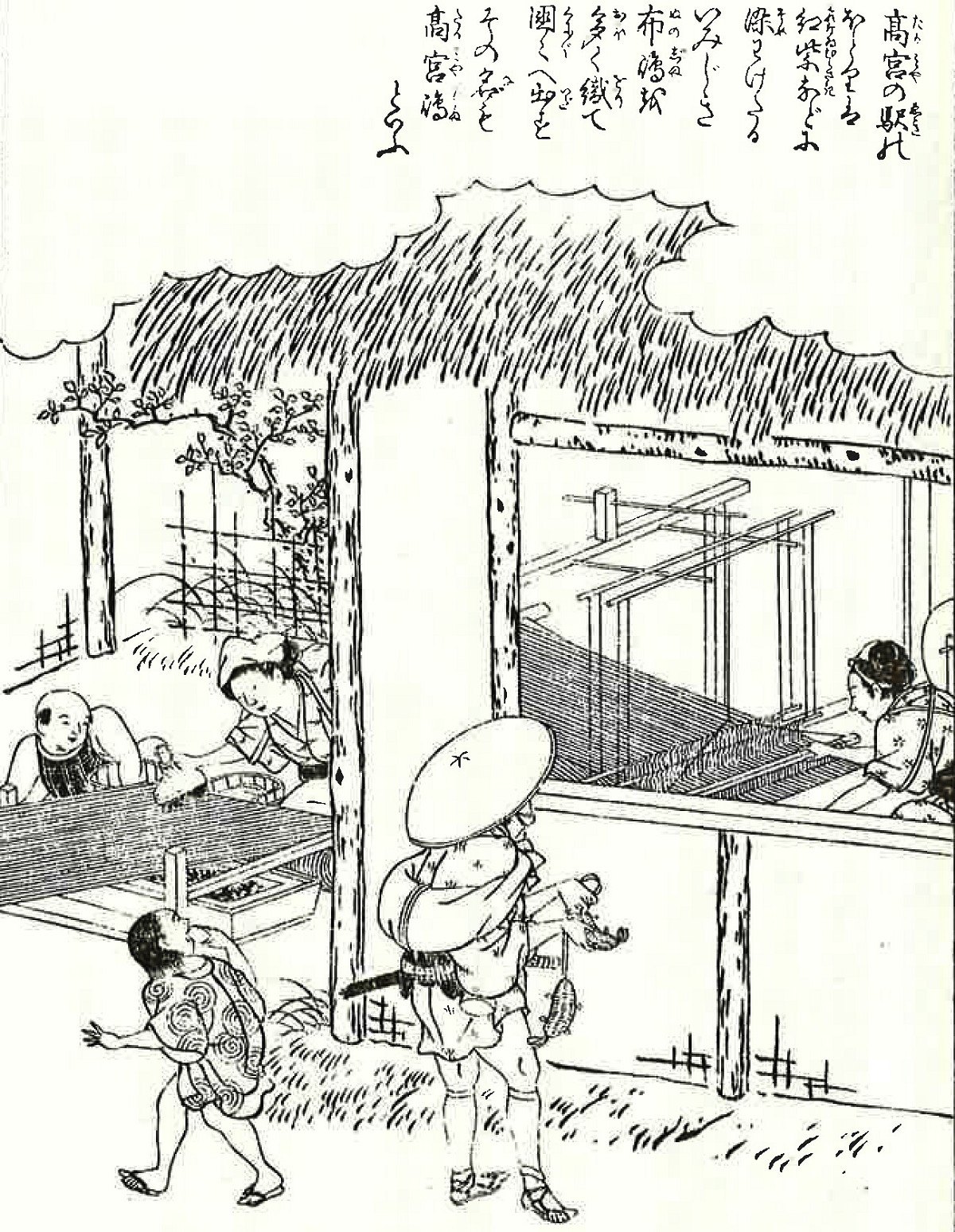

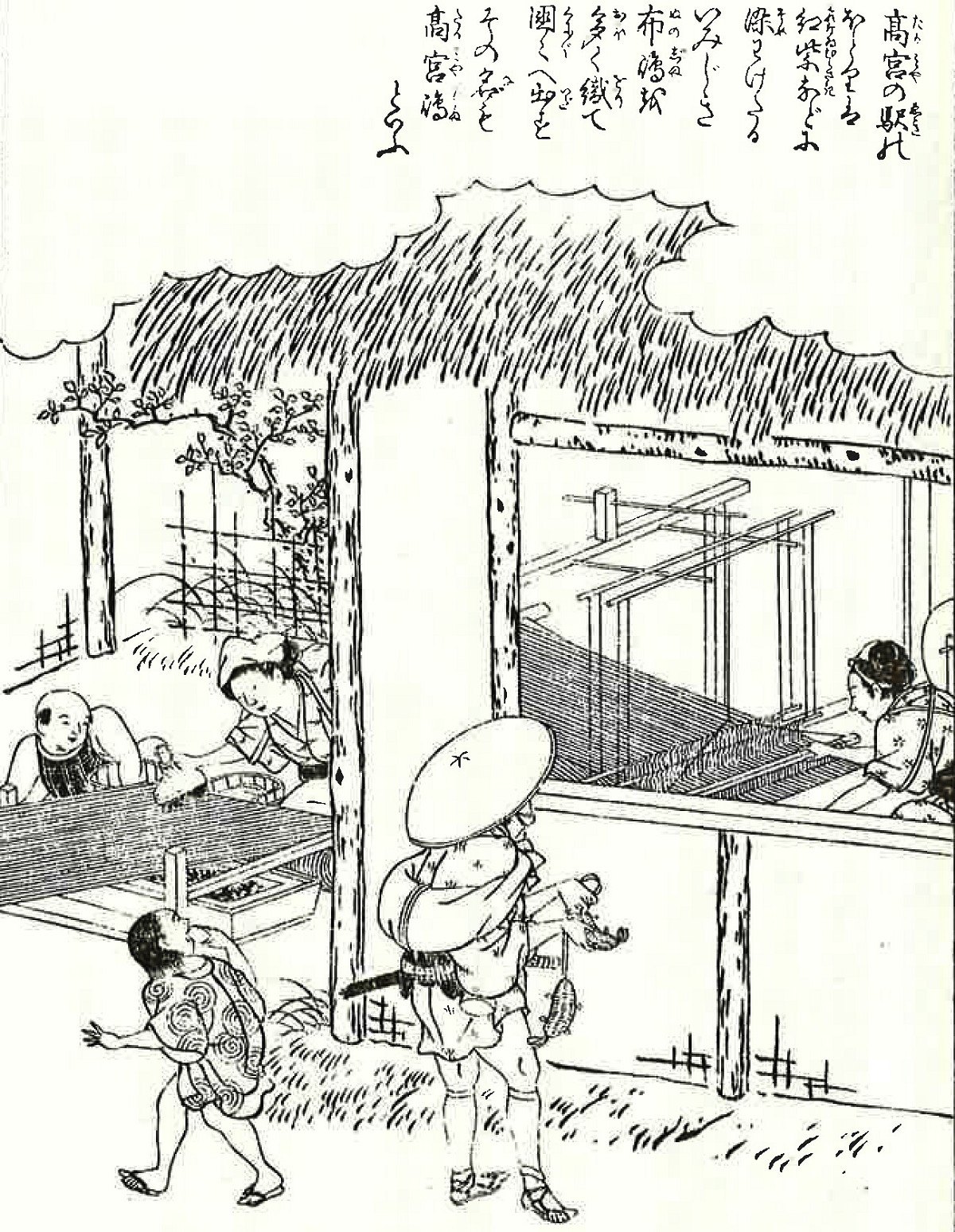

「布惣」は高宮布を商っていました。室町時代から高宮布は高宮周辺で産出された麻布で、高宮細美(織目のあらい布、夏の衣料)とも近江上布とも言われました。

木曽路名所図会「高宮の駅」

本日は高宮駅までです。布惣横の道を入り、「高宮駅」へ向かいます。350m程度で到着します。

13:20 高宮駅到着。電車はやはり1時間近く待ちました。近江鉄道で米原駅まで戻り、車をピックアップし、本日は

『亀の井ホテル 彦根』へ宿泊します。