2025年4月30日

「ツール」⇒「作図・ファイル」⇒「アイコンのラベル表示」にチェックを入れると名称が表示されます。

KMLファイルに変換することでgoogle mapへのインポートもできます。

12:40 番場宿をあとに鳥居本宿を目指します。

本授寺から少し進むと人家が無くなってきます。左手に鎌刃城跡への標識がありますが、名神高速道路をくぐるトンネルに柵がありました。開くのかな?

地蔵堂と泰平水

水量は多くないですが、今でも湧水がでています。往時、旅人の喉を潤したことでしょう。 泰平水からは緩く下っていきます。500mほど進むと道はカーブしています。このカーブのところに道標が2基あります。

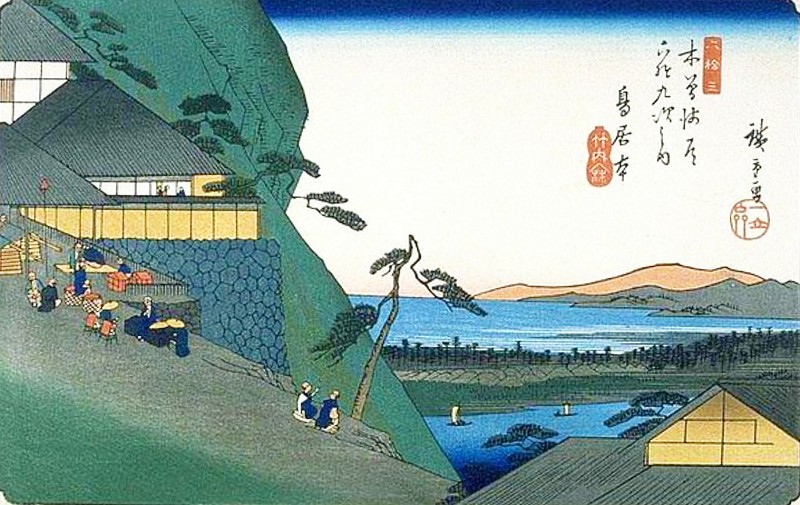

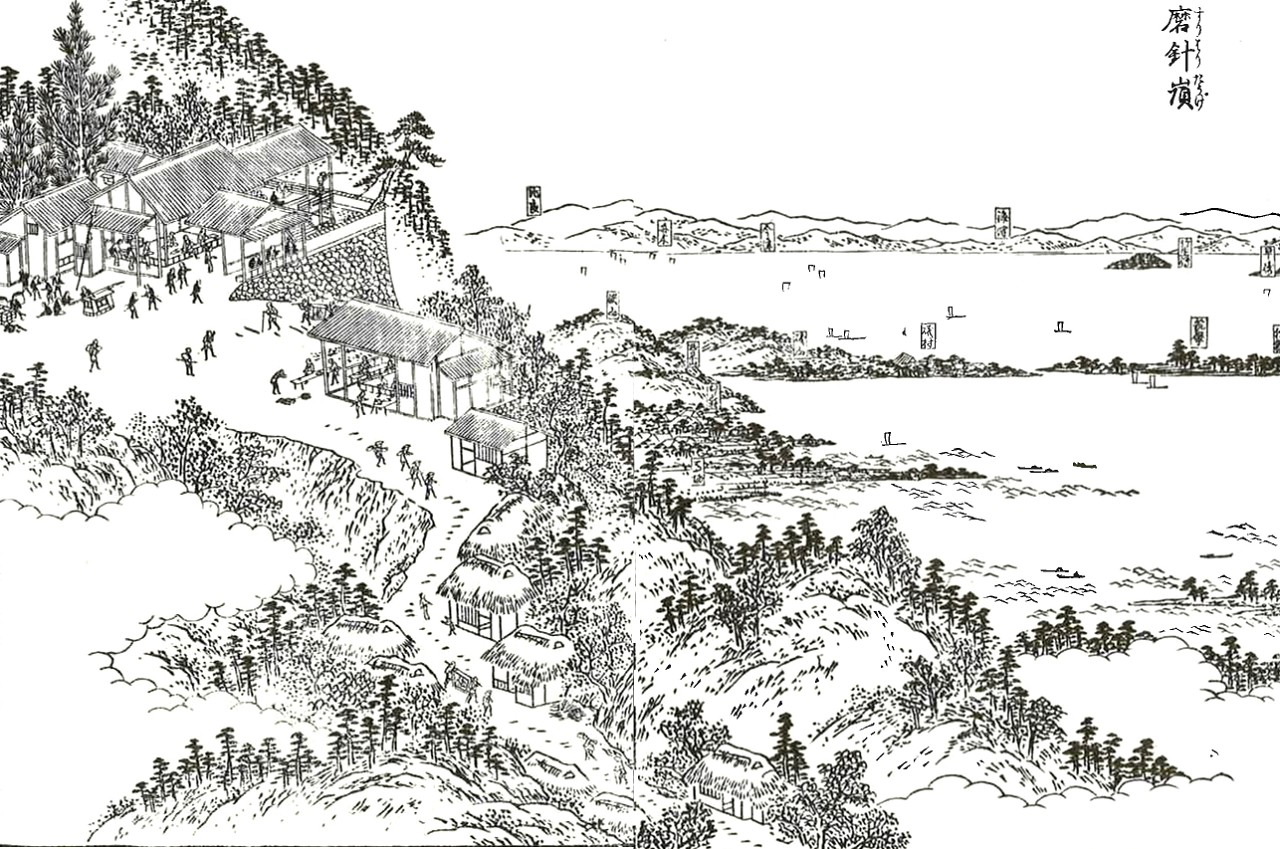

中山道分間延絵図「摺針峠」

摺針峠(磨鍼嶺)

「近江国輿地志略」には下記のように記載があります。 下矢倉村と馬場駅との中間にある山なり。此山を小野荘と箕浦荘との境界とす。此山東なだらかにして、西は急なり。此山を磨鍼嶺と云ことは、土俗相伝。古昔一学生ありて、京師に学、半途にして去って此地を過に、老嫗の鉄斧をするにあへり。学生何の為に斧を磨やと問ば、老嫗こたふるに此鉄を磨て鍼とせんと云。学生驚て我志のたらざることを恥、亦京師に行て学び業を立たり。是よりして、此嶺を磨鍼嶺と云とはいへり。西土にもこれに似たることあり。劉氏鴻書に載たり。異域同日の談なり。此嶺上に茶店あり。眼前好風景なり。山を巡て湖水あり。島あり。船あり。遠村あり。竹生島は乾の方に見ゆる。晝にもかゝまほしき景色なり。臣も余度此地を過ぐ、いつも意を留。此茶店の高き処にある亭を望湖亭と名づく。

神明宮

創建などの詳細は不明ですが、中山道分間延絵図には「摺針明神」と記されています。 神明宮へ上る石段右側に「弘法大師御手植杉碑」があります。

望湖堂(茶屋本陣)と明治天皇碑

江戸時代、摺針峠に「望湖堂」という大きな茶屋が設けられていました。望湖堂は江戸時代に彦根藩主が建てたといわれます。建物は本陣構えで、大名、朝鮮通信使の使節、和宮降嫁の際も立ち寄りました。 また、旅人も絶景を楽しみながら「すりはり餅」を味わっていました。 1795年(寛政7)鳥居宿と番場宿の本陣が奉行宛に望湖堂に本陣まがいの営業を慎むよう訴えています。建物は1991年(平成3)の火災で焼失し、その後に再建されたものです。 明治天皇がここで休憩されたのは1878年(明治11)北陸道から京都へ巡幸された時でした。

木曽路名所図会「磨針嶺」

此嶺の茶店より直下せば、眼下に礒崎・筑摩祠・朝妻里・長浜、はるかに向ふを見れバ竹生嶋・澳嶋・多景嶋、北にハ小谷・志津嶽、鮮に遮りて、湖水洋々たる中にゆきかふ船見へて、風色も美観なり。茶店にハ望湖堂と書したる艸廬の筆、江東壮観とある白芝の毫、琉人の筆等あり 往時の旅人と同様に神明宮で休憩し、摺針峠から下っていきます。アスファルト舗装の道を50mほど下ると左手から旧道が残されています。 一旦、アスファルト舗装の車道へ出ますが、すぐ先右手から再び旧道へ入ります。

一旦、アスファルト舗装の車道へ出ますが、すぐ先右手から再び旧道へ入ります。

山の中を500mほど下っていくとアスファルト舗装の道へでます。そのまま直進し旧家横を通っていくと矢倉川にぶつかる場所に道標があります。

山の中を500mほど下っていくとアスファルト舗装の道へでます。そのまま直進し旧家横を通っていくと矢倉川にぶつかる場所に道標があります。

北国街道道標

『左北国 米原 きの本道 右中山道 摺針 番場』とありますが、近年復刻されたもののようです。往時もここに「道印」があったのですが、昔のものは無くなってしまったようです。 一旦国道8号にでます。100mほど進み左手から旧道へ入っていきます。

旅人の像

鳥居本宿の北入口に建てられています。 旧家が多い鳥居本の街道を500mほど進み、道が鍵型になったところにひときわ立派な旧家があり、門前に「明治天皇鳥居本御小休所」の碑があります。

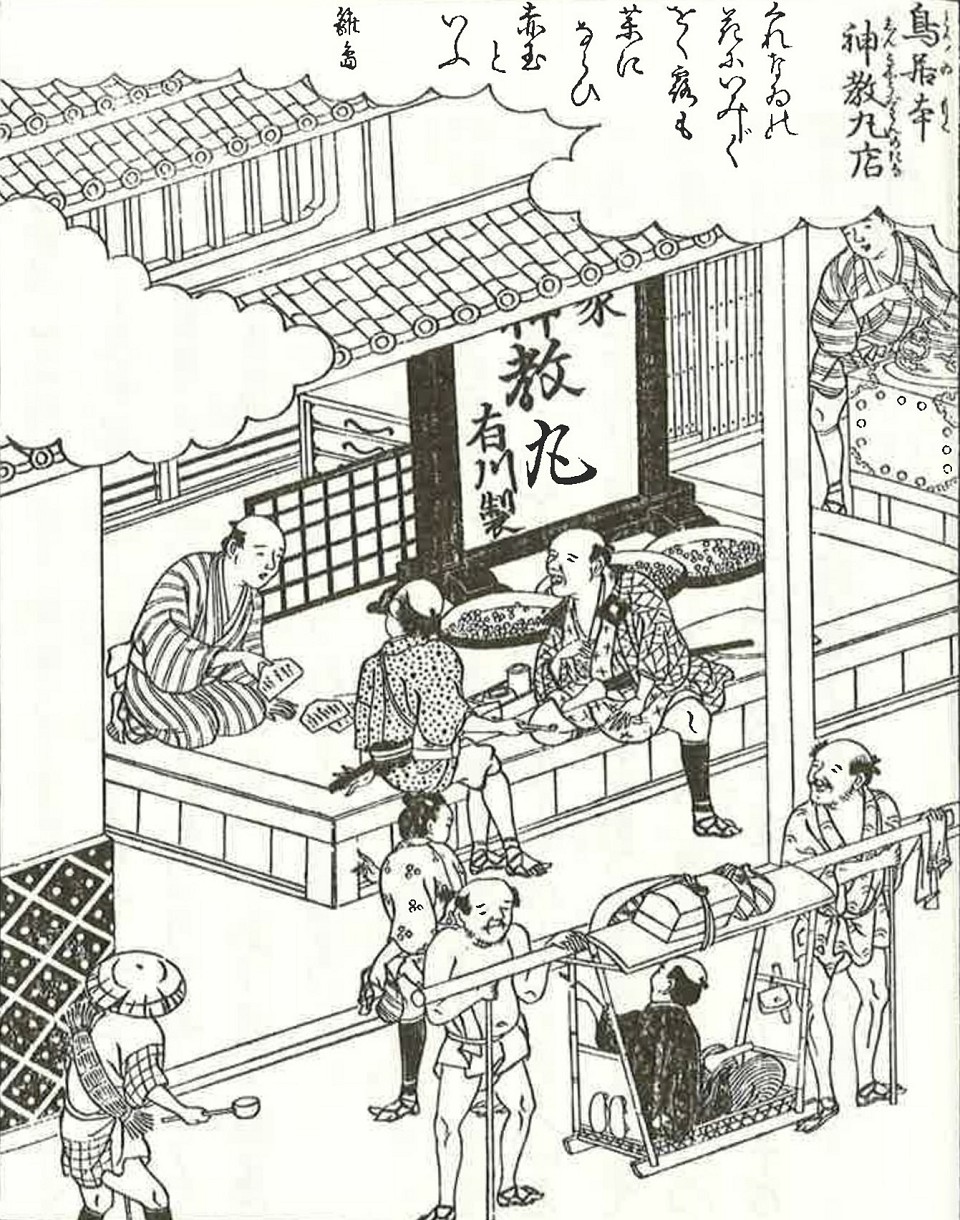

赤玉神教丸本舗(有川家)

有川家の先祖は有栖川家への出入りを許されたことが縁で、有川姓を名乗るようになり、1658年(万治元)より多賀大社の神教によって調整された赤玉神教丸を作り始めています。腹痛・食傷・下痢止めの妙薬として全国的に有名で、店頭で販売する様子が「近江名所図会」にも描かれ、中山道を往来する旅人は競って赤玉神教丸を買い求めました。 現在の建物は宝暦年間(1751~1764)に建てられたもので、右手の建物は1878年(明治11)明治天皇北陸巡幸の時にご休憩所となりました。

木曽路名所図会「鳥居本神教丸店」

「此駅の名物神教丸、俗に鳥居本赤玉ともいふ」十辺舎一九の「道中膝栗毛」に詠まれた歌

『くれないの花にいみじくおく露も 薬にならない赤玉という』

『もろもろの病いの毒を消すとかや この赤玉も珊瑚朱の色』

「赤玉神教丸」は現在も売られています。食べ過ぎ、飲み過ぎ、食欲不振に効能があるそうです。薬草で作られているので安心ですね。

上品寺

古くは天台宗に属していましたが、1656年(明暦2)に浄土真宗本願寺派となりました。中山道分間延絵図には「西本願寺道場」と記されています。

法界坊の鐘

荒廃していた寺の再興を目指し、七代住職の了海(法界坊)が江戸市中を托鉢して1764年(明和元)に作ったもので、鐘の周囲には新吉原の遊女、花里・花扇姉妹ら協力した人々の名が刻まれています。 了海(法界坊)の江戸市中の托鉢の様子は歌舞伎のモデルになるほど有名だったので、第二次世界大戦時にも供出されることはありませんでした。 真面目に托鉢を行い、鐘を作った了海(法界坊)ですが、歌舞伎ではなぜか全く逆のイメージの人物として表現されています。歌舞伎で描かれた法界坊は、浄財で私腹を肥やし、無類に女好きな自堕落な坊主とされています。 赤玉神教丸本舗前へ戻り中山道を進みます。120mほど右手に「湖東焼自然斎旧宅」があり、さらに100mほど右手に「岩根家住宅」、その斜向かいに「本陣跡」があります。

岩根家住宅(合羽所「木綿屋」)

鳥居本宿の特産品であった合羽の製造を営み、明治期には鉄道網を使って米原から東京や三重方面に合羽を出荷していました。昭和へ入ると印刷業へと転身しました。建物は創建当時の外観を維持しているとされます。壬戌紀行

1802年(享和2)発刊 『此駅にまた雨つゝみの合羽ひさぐ家多し。油紙にて合羽をたゝみたる形つくりて、合羽所と書しあり。江戸にて合羽屋といへるものゝ看板の形なり』 記述そのままの昔ながらの看板が今でも掲げてありました。

本陣跡

本陣を代々務めた寺村家は、観音寺城六角氏の配下にありました。六角氏滅亡後、小野宿の本陣役を務めました。佐和山城落城後、小野宿は廃止され、1603年(慶長8)鳥居本に宿場が移ると、鳥居本宿本陣役となりました。本陣屋敷は合計201帖もある広い屋敷でしたが、明治になって大名の宿舎に利用した部分は売り払われ、住居部分が、1935年(昭和10)頃ヴォーリズの設計による洋館に建て直されました。鳥居本宿

1843年(天保14)の記録によると本陣1軒、脇本陣2軒、問屋場1軒、家数293軒、人口1448人、35軒の旅籠があったとされます。南には中山道から彦根城下町へ切通道(朝鮮人街道)が分岐し、北は摺針峠へ向かう途中に北国街道(北陸道)の分岐があります。赤玉神教丸、雨合羽、鳥居本すいかが「鳥居本の三赤」として知られていました。

鳥居本駅舎

1898年(明治31)に彦根、貴生川間の区間で開業した近江鉄道はその後、1931年(昭和6)に彦根・米原間も開業し、同時に鳥居本駅舎も建設されました。 14:20 鳥居本駅到着。駅に到着し、時刻表を見ると、電車は行ってしまったばかりでした。約1時間待ち・・どうやら1時間に1本のようです。時刻表を事前に調べておいたら良かったです。 米原駅で車をピックアップします。本日も『ホテルルートイン彦根』へ宿泊します。本日も天気が良く、雰囲気の良い街道が続き、楽しい街道歩きでした。