2023年10月21日

「ツール」⇒「作図・ファイル」⇒「アイコンのラベル表示」にチェックを入れると名称が表示されます。

KMLファイルに変換することでgoogle mapへのインポートもできます。

11:30 野田尻宿をあとに犬目宿へ向かいます。

中央自動車道を越えるとすぐに旧道が残る樹林地になります。

旧道と石畳跡

石畳らしきものがほんの少し見られますが、ほとんどよくわかりません。

100mほどでアスファルトの道へでます。右へ曲がるとすぐ右手にあるのが

「獄大先達白倉宝行」と彫られた石碑があり、さらに150mほどで

「荻野一里塚跡」があります。

獄大先達白倉宝行碑

荻野一里塚の傍に1895年(明治28)白倉安左エ門によって建立されました。1999年(平成11)に県道工事に伴い現在地へ移れました。「獄大」と「先達」の意味が相反しすぎていてどのような意味なのか全くわかりません。

荻野一里塚跡

一里塚はなくなり、現在は案内標識があるのみです。木立は松だったと記されています。

中央自動車道が近いですが、街道はのどかで静かな道です。荻野一里塚跡から200mほど右手の小高い丘の上に「富士塚」があります。

富士塚

のどかな街道をさらに600m進み、中央自動車道を越えます。橋を過ぎるとすぐ右手に廻国供養塔があります。

廻国供養塔

廻国供養塔を過ぎたら右手の細い坂道を上っていきます。

ここから上っていく細い坂道を往時は

「箭壺(やつぼ)坂」と書いていました。坂上の集落が

「ヘビキ新田」、坂の下が矢坪です。

矢坪坂の古戦場

1530年(享禄3) 箭壺坂において甲斐国の郡内領主、小山田越中守信有と相模国の北条氏綱の間に合戦があり、吉田衆をはじめ多数が戦死し敗北しました。

坂を100mほど上ると右手の畑の中に

「西ノ原古墳」があり、さらに100mほどで

武甕槌神社の鳥居があります。

西ノ原古墳

無袖型横穴石室が1999年(平成11)に発見されました。石室の天井、側壁は既に失われ基底部がかろうじて残されていました。造営時期は7世紀と推定されていますが、詳細は不明です。埋め戻されシートで保護されており、見ることはできません。

だいぶ上ってきました。

武甕槌神社の鳥居

せっかくですので、武甕槌神社まで上っていきたいと思います。

鳥居から暫くはかなり急勾配の上り坂ですが、しだいに緩い傾斜になりますが、なかなかたどり着きません。結構遠いですね・・途中でちょっと後悔・・・

武甕槌神社(軍勢権現之社)

矢坪坂の合戦の際にヘビキ新田の「丹誠権現之宮 (丹勢神社)」とともに祀られたと言われます。

山道を下り、鳥居まで戻ってきました。鳥居手前の下り坂はかなり急で滑って転びそうでかなり慎重に下りました。

山道へ入っていきます。少し進むと庚申塔があります。

庚申塔

年代等わかりませんが、立派な地蔵と三猿が彫られています。

往事から矢坪とヘビキ新田までの間は険路として障害となっていましが、現在も法枠の上の崖っぷちギリギリの場所もあり、下を除くと足がすくみます。崖を越えると「矢坪金毘羅神社参道碑」がありました。

矢坪金毘羅神社参道碑

周囲を見渡しましたが、金毘羅神社が見当たりません・・・

さらに山道を進み、沢となっているあたりが

「座頭転がし」と呼ばれていたようです。

座頭転がし

険路の中でも特に道が屈曲し谷の深いところを「座頭転がし」と呼ばれていました。

昔、盲人が誤って深い谷へ転げ落ちて死んでしまったことからと伝えられます。文化年間の記録によると柵のようなものを作り安全を図っていたとされます。

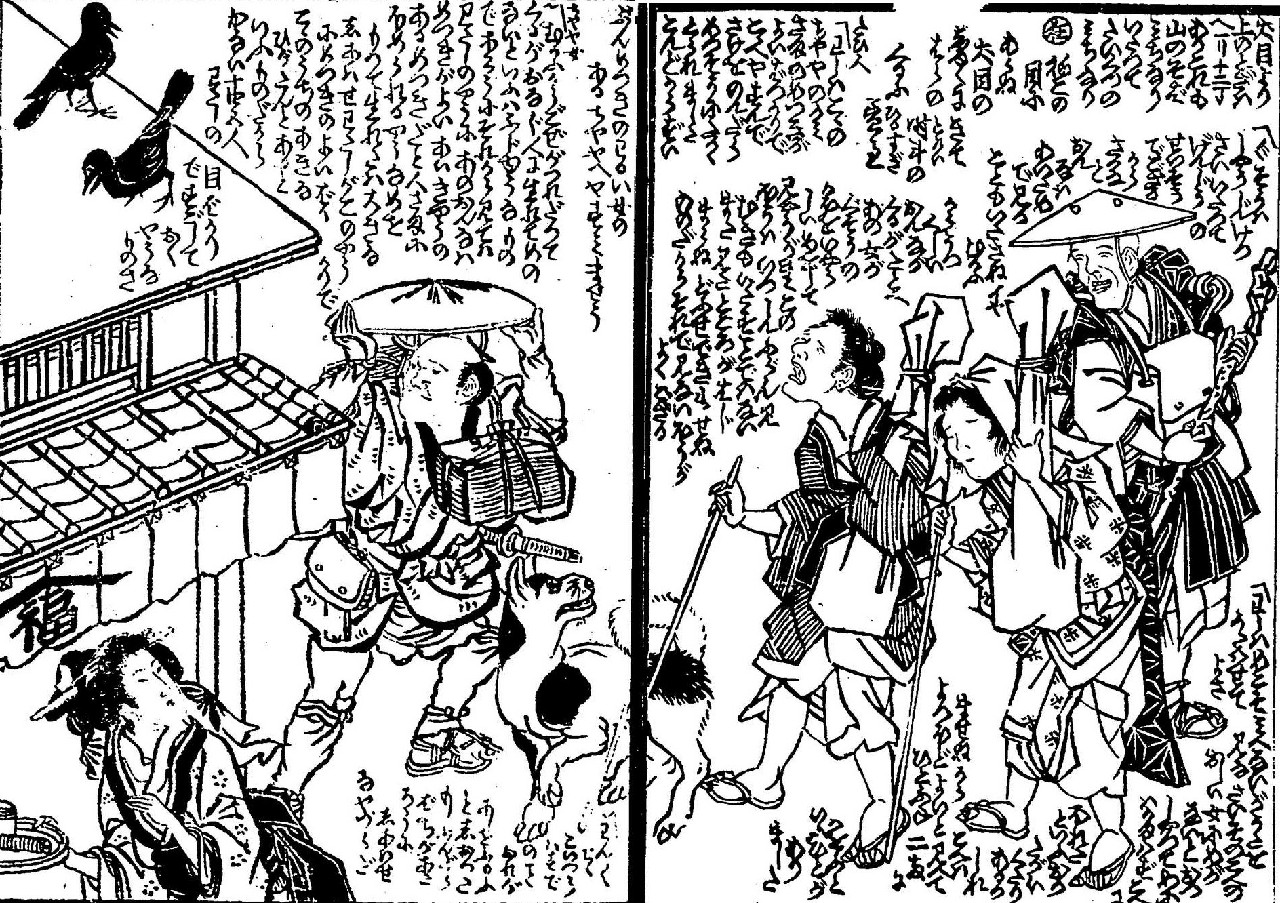

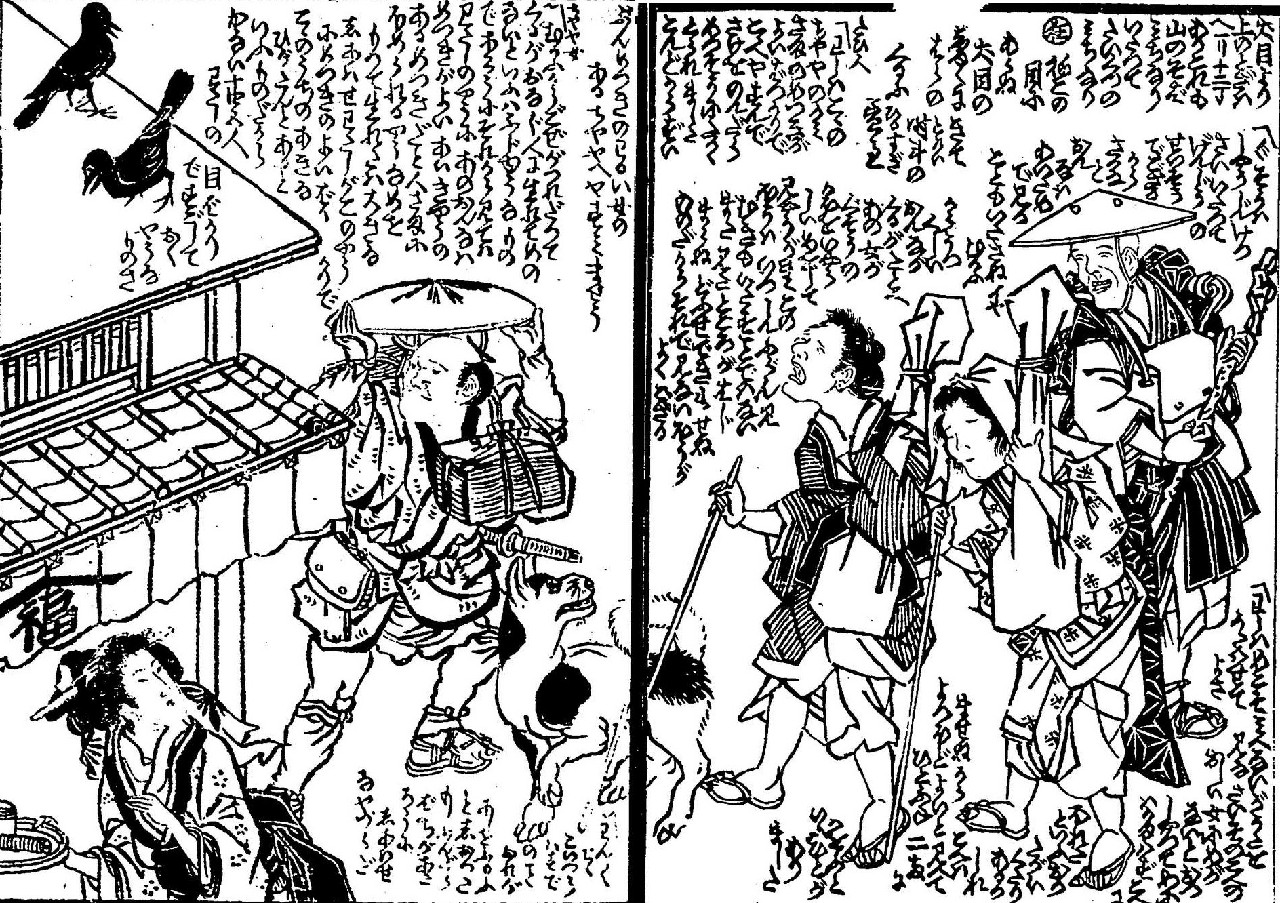

十返舎一九・諸国道中金之草履「双多尻(野田尻)」

「このあたりも山の絶頂往還なり。座頭ころばしといふ難所なり。これより犬目の宿まで三十一丁あり」と記されています。

さらに少し進むと斜面の上の方に

「天王」の小さな石祠が祀られており、ヘビキ新田への出口近くにお地蔵様がありました。

天王様

お地蔵様

2体のお地蔵様が佇んでいました。

お地蔵様のすぐ先でアスファルトの道へでます。両側に住宅がありこのあたりがヘビキ新田です。70mほど先右手へ入っていくと「丹勢神社」があります。

丹勢神社

創建不詳ですが、甲斐国志には「丹勢権現、へびき新田にあり。産神除地三畝歩」とあり、また1868年(慶応4)の社記には「大勢大神、大野村字新出鎮座、祭神経津主命、祭日三月十九日、社地九拾坪見捨地、末社山祇社、金毘羅社」と記されています。甲州道中分間延絵図には「丹勢権現之宮」として描かれています。

へびき新田の旧家

ヘビキ村は慶長年間の街道開通に伴い、南方1kmの谷後、日留野集落より移住して村が形成されました。また享保年間には京都から

刀鍛冶が来村し、名刀のほか農機具なども制作し、1975年(昭和50)頃まで家屋が残っていたそうですが、現在は建て替えられたそうで、詳しい場所もわかりません。

丹勢神社から5軒ほど先の右手に立派な門構えの旧家があります。

尾張藩定宿 米山家

庄屋も務める家柄の米山家、屋号は「大屋」です。以前は長屋門があったようですが、取り壊されてしまったようです。尾張の殿様が参勤交代の際にここからの富士山の眺望を気に入り、を一時期、定宿としていました。

でも今日は全然富士山が見えません・・かなり遠いので恐らく冬の晴れた日しか見えないのではないかな。

米山家の1軒先に庚申供養塔と念仏石経塔がありました。

庚申供養塔と念仏石経塔

念仏石経塔には「白滝山 智光上人 一念彌陀仏即滅無量罪」と彫られています。「一念彌陀仏即滅無量罪」とは阿弥陀仏を一度心に念ずるだけで、それまで犯した無量の罪障を消滅することができるという意味です。

さらに100mほど進んだカーブの石積みの上に庚申塔と馬頭観音があり、すぐ先左手に道祖神石祠がありました。

庚申塔と馬頭観音、道祖神石祠

庚申塔は1789年(寛政元)の建立。道祖神の祠には丸い石が1つ入っていました。

一旦少し下ると、右手に集落に不釣り合いなド派手な会社らしき建物があり、違和感しかありません・・・なぜこんなのどかな場所にこんな変なデザインの建物が・・あまりにもセンスがありません。

「へびき(えびき)坂」を上ると犬目宿へ入ります。左手に小さな看板があり、細道を入っていくと墓地があり

「犬目の兵助の墓」があります。

犬目の兵助の墓

犬目の兵助こと水越兵助は下和田村の森武七とともに1836年(天保7)の甲斐一国騒動の頭取の一人でした。一揆に先立ち処分を覚悟して妻とは離縁。しかし一揆は兵助の意図に反して暴徒化し、激しい打ち壊しに発展してしまいました。兵助は絶望し一揆を離れて逃亡の旅へでます。

関東・北陸・四国・山陽・近畿の各地を巡礼し珠算や算術を教えながら逃亡の旅を続け、その日記を残しています。木更津で寺子屋を営み、妻と娘を呼び寄せましたが、50才の頃一家で犬目へ戻り1867年(慶応3)に没しています。

60mほど進むと右手の民家前に「牛頭観世音」の石碑があります。

牛頭観世音

犬目宿の入口には往時は観音堂、疱瘡社、山神、不動堂沢金院などがあったようですが、全て無くなっているようです。

1841年(天保12)座頭ころがしを経て犬目峠へやってきた

歌川広重は

「しがらき」という茶屋で一休みしています。この店ではだんご、煮しめ、桂川白酒、ふじの甘酒、すみざけ、みりんなどが売られていたと記されています。

犬目宿

犬目宿は標高500m程度で、鶴川宿から300mほど上ってきました。

犬目宿は1712年(正徳2)現在の集落より600mほど下の斜面(元土橋)にあった集落をそのまま現在地へ移して宿場になったとされます。

1843年(天保14)の記録では人口255人、家数56軒、旅籠15軒、本陣2軒、脇本陣はなかったと記されています。

1970年(昭和45)には大火のため宿の半分が焼失しています。

葛飾北斎「甲州犬目峠」

犬目峠は郡内でも最も高い位置にあり、眺望に優れていたそうです。今日はいいお天気出すが、富士山は全く見えないのです・・どこかに見えるところがあるのでしょうか・・・・

犬目宿碑から75mほど左手に「犬目の兵助生家」の案内板があり、その向かいに「明治天皇御小休所跡碑」があり、そこが犬目宿本陣です。

犬目の兵助生家

兵助の生家は「水田屋」という旧家で、犬目の年寄と村の組頭を兼ねる家柄でした。

明治天皇御小休所跡碑

「笹屋」上条家が右手の本陣でした。甲州道中分間延絵図とは場所が変わっているようで、よくわかりません。

もうひとつの本陣は1880年(明治13)建築の岡部家とされます。バス停前の住宅になります。

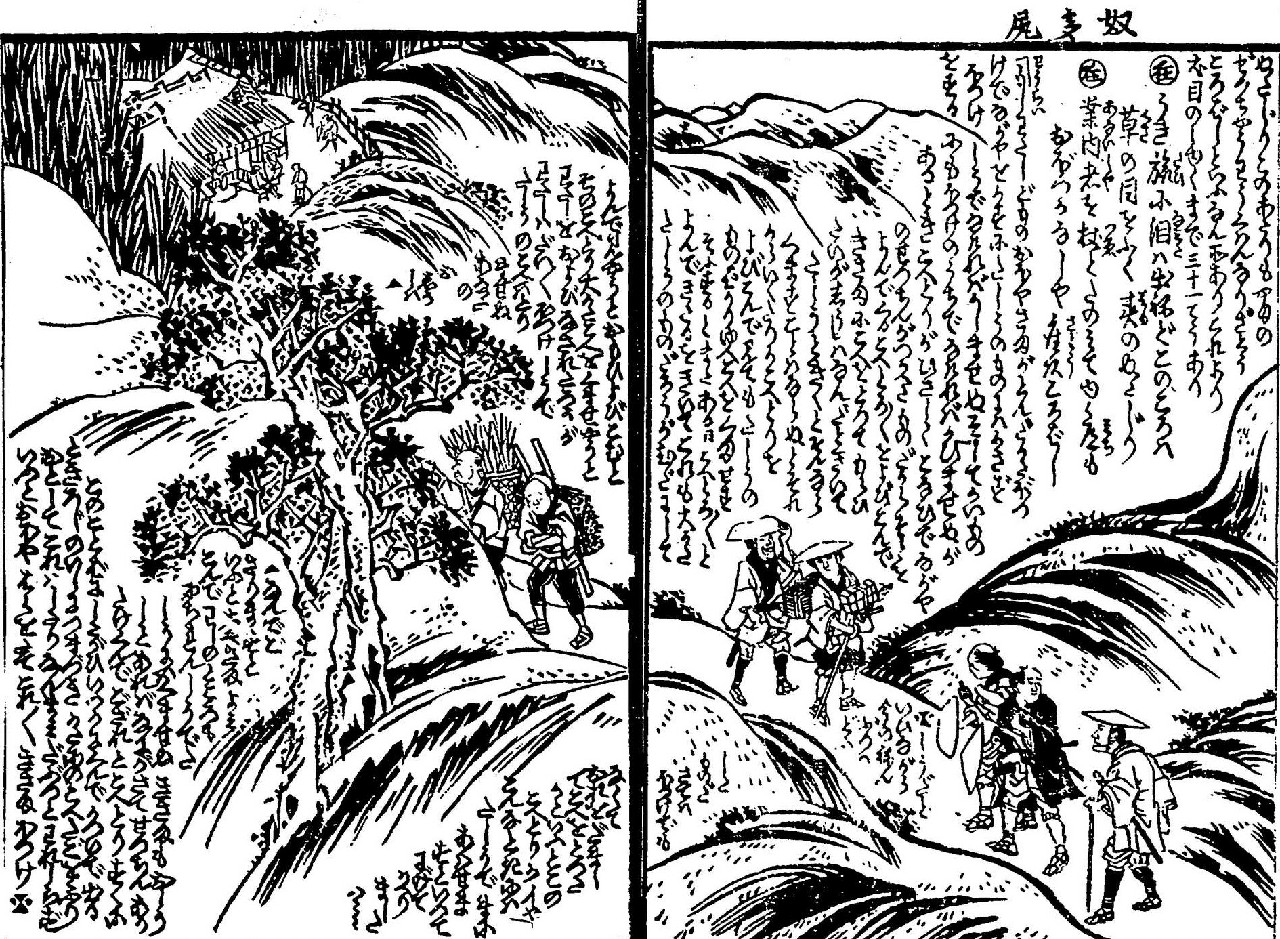

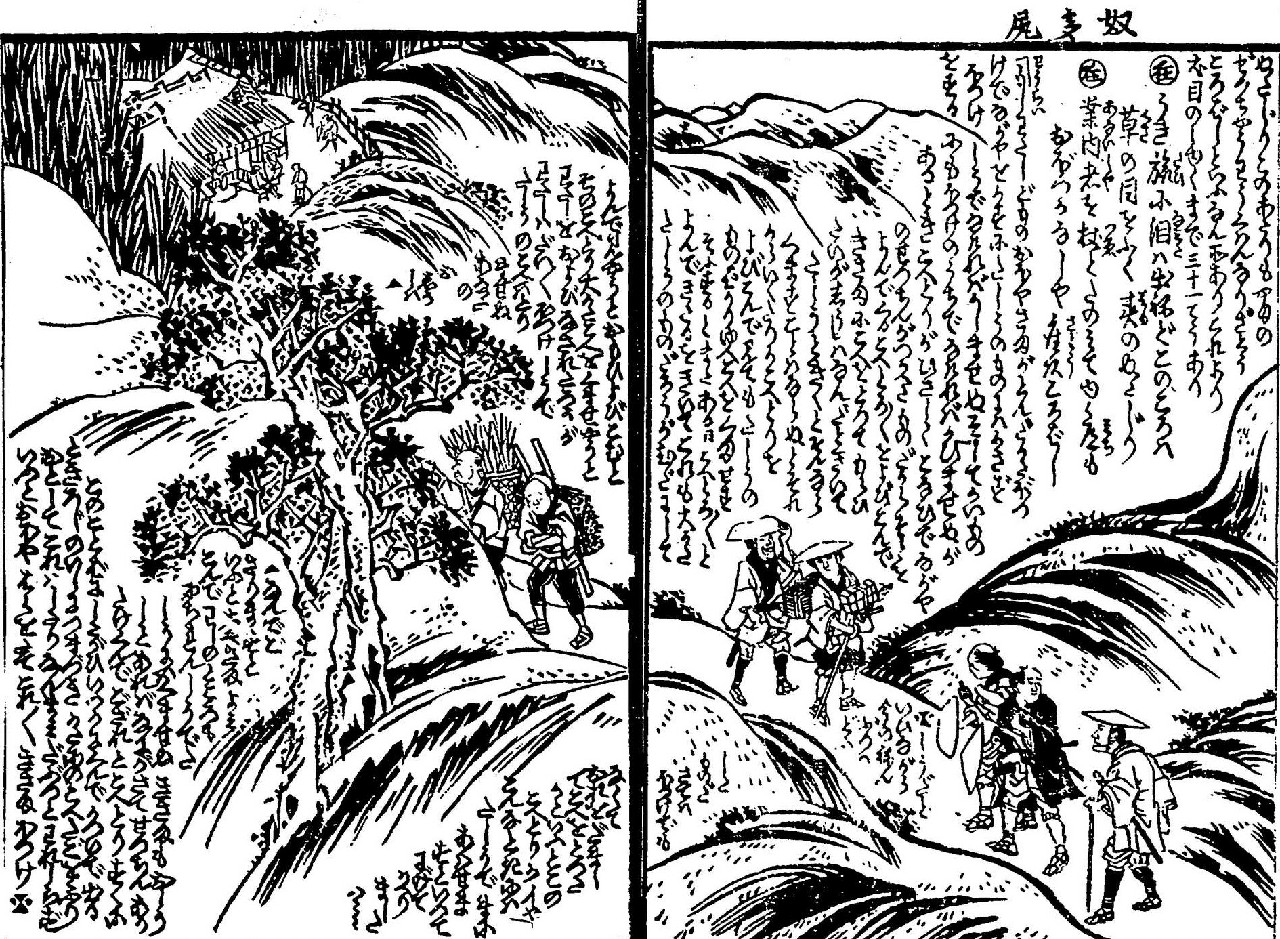

十返舎一九・諸国道中金之草履「犬目」

「犬目より上の戸沢へ一里十二丁あり。これも山の岨道なり。いたってたいくつな道なり」と記されています。

宿の西枡形を曲がると左手に小さな

「念仏塔」、すぐ先右手に

「二十三夜塔」があり、二十三夜塔から右手へ上っていくと

宝勝寺があります。

念仏塔と二十三夜塔

宝勝寺

本尊は観音、開山は1618年(天和元)長生寺九世膽(胆)岳和尚とされます。甲州八十八霊場第6番札所でもあります。

宝勝寺下の街道筋、右手に小さな祠があります。

道祖神

男女の生殖器をかたどったものですが、これも道祖神の一種です。「陰陽道祖神」とも呼ばれます。

13:50 犬目宿をあとに鳥沢宿へ向かいます。

のどかな街道をさらに600m進み、中央自動車道を越えます。橋を過ぎるとすぐ右手に廻国供養塔があります。

のどかな街道をさらに600m進み、中央自動車道を越えます。橋を過ぎるとすぐ右手に廻国供養塔があります。

山道へ入っていきます。少し進むと庚申塔があります。

山道へ入っていきます。少し進むと庚申塔があります。

往事から矢坪とヘビキ新田までの間は険路として障害となっていましが、現在も法枠の上の崖っぷちギリギリの場所もあり、下を除くと足がすくみます。崖を越えると「矢坪金毘羅神社参道碑」がありました。

往事から矢坪とヘビキ新田までの間は険路として障害となっていましが、現在も法枠の上の崖っぷちギリギリの場所もあり、下を除くと足がすくみます。崖を越えると「矢坪金毘羅神社参道碑」がありました。

もうひとつの本陣は1880年(明治13)建築の岡部家とされます。バス停前の住宅になります。

もうひとつの本陣は1880年(明治13)建築の岡部家とされます。バス停前の住宅になります。