2021年11月13日

「ツール」⇒「作図・ファイル」⇒「アイコンのラベル表示」にチェックを入れると名称が表示されます。

KMLファイルに変換することでgoogle mapへのインポートもできます。

白山神社

「歯苦散」とも書き表せることから歯痛平癒のご利益があるといいます。境内にある手水には「享和三癸亥歳 願主金南寺法卯恵田」と刻まれています。

観音堂・金南寺

金南寺の開山・開基不詳ですが、本尊の十一面観音は行基作と伝えられています。

高尾駒木野庭園

1927年(昭和2)に開院された小林医院の家屋と土地が八王子市へ寄贈され、家屋の外観を残し、一部改修した上で本格的な池泉回遊式の日本庭園を整備し2012年(平成24)に開園しました。 高尾駒木野庭園はまだ開いていない時間でしたので、中は見学せずに進みます。300mほど進むと左手に「駒木野橋之碑」と刻まれた石碑がありました。

駒木野橋之碑

甲州道中分間延絵図によると関所手前の橋は「御関所口板橋」とあります。いつの頃からか駒木野橋となったようですが、区画整理で駒木野橋も撤去されました。 橋の手前右手が駒木野宿の問屋2軒が並んでいたようです。駒木野宿は小仏宿との合宿で1ヶ月のうち1〜15日を小仏宿、16〜30日を駒木野宿が継送っていました。 東から下宿・中宿・上宿となっていましたが、中宿に関所と問屋などが集中していました。旅籠は農家兼業で12軒あったとされます。 資料によっては問屋を本陣、脇本陣と書かれているものもありますが、甲州道中分間延絵図では両家とも「問屋」としか書かれていません。 「駒木野橋之碑」を過ぎるとすぐ右手に「小仏関跡」があります。小仏関

小仏関は関東四関の一つとされ、もとは小仏峠頂上にあり、小仏谷関・富士見関とも言われ、戦国時代、後北条氏にとって甲斐国武田氏への備えとして設けられた要衝でした。 1580年(天正8)(1591年・天正19年の資料もあり)駒木野へ移され、江戸時代の初めは八王子千人同心が守衛にあたりましたが、1641年(寛永14)専任の関守として四家(川村氏・佐藤氏・小野崎氏・落合氏)が屋敷地を与えられ土着しました。以降は世襲で関守が受け継がれ、1869年(明治2)に廃止されました。

小仏関跡の図と分間延絵図

小仏関跡の図は、極楽寺所有の千人同心組頭塩野適斎らによって記された「桑都(そうと)日記」によるものです。

ふじや新兵衛(蛇滝)茶屋・蛇滝道標

「神田・二見」「浅草・夕梅」など講の名を記した「板まねき」を掲げた旅籠茶屋跡があります。「板まねき」とは講名を板に彫ったものをいい、旅籠側はこのまねきを掲げることで講をまねき入れること(歓迎)を意味し、またそれぞれの講もこれを目印としたものです。 茶屋の先には大きな道標があり、「是より蛇瀧まで八丁」と彫られています。 蛇瀧(じゃたき)は高尾山薬王院の水行道場で、往時は全国各地より多くの修行者が集まってきました。水行は現在も行われているようです。 蛇滝茶屋の向かいに「いのはな慰霊碑」への案内がありました。案内に従って中央線のほうへ登っていくと線路の手前に慰霊碑がありました。

いのはな慰霊碑

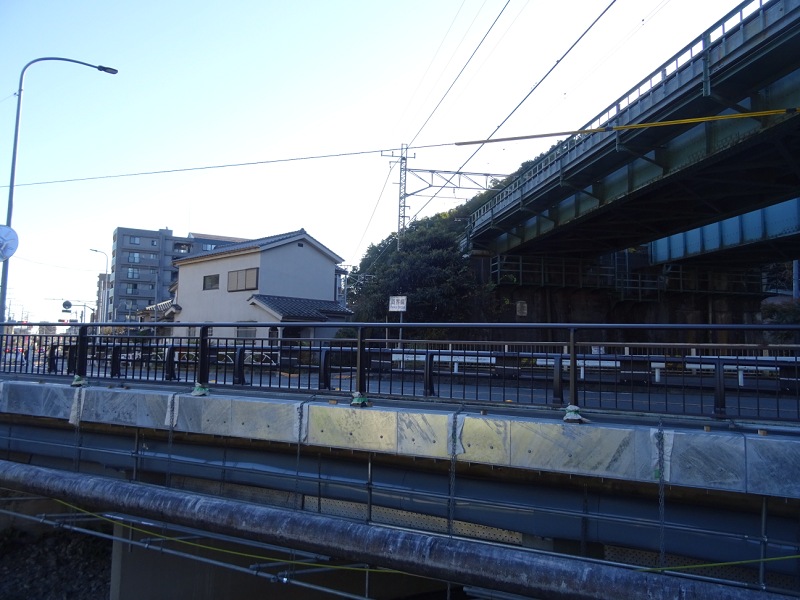

1945年(昭和20)新宿発長野行きが湯の花(猪の鼻)トンネルへ差し掛かった時、硫黄島から飛来したP51戦闘機による銃撃を受け52名が死亡、133名が重軽傷を負いました。平和への願いと戦争の惨劇を語り伝えるため、1950年(昭和25)供養塔が建立されました。 湯の花トンネルは元々地元では「猪の鼻山」と呼ばれていた山にトンネルを開削したものです。当時の国鉄が「猪の鼻」ではイメージが良くないと思ったのか・・わかりませんが音が近く漢字のイメージも良い「湯の花」に決めたようです。 甲州街道へ戻り100mほど進むと圏央道の下が公園になっています。「高尾梅の郷まちの広場」という名がついているようです。ここでトイレを済ませ、一休みです。とても綺麗なトイレでした。 広場を出るとすぐ先左手に道標が2基あります。 このあたりは少し道の形態が変わってしまっています。JRのレトロな橋をくぐると小仏宿へ入ります。宿の入口には高札場が設けられていましたが、今はありません。

このあたりは少し道の形態が変わってしまっています。JRのレトロな橋をくぐると小仏宿へ入ります。宿の入口には高札場が設けられていましたが、今はありません。

小仏宿

駒木野宿と合宿で1〜15日を継立て、15日以降は江戸方のみ継立てを行っていました。問屋1軒、旅籠11軒、本陣・脇本陣は置かれていませんでした。 武蔵国最後の宿場であり、小仏峠を経て相模国小原宿へと至ります。

五色弁才天

五色弁才天の泉は「大志沢の泉」と呼ばれているようで、1880年(明治13)の明治天皇の山梨巡幸の折、問屋で小休された際には御前水として使用されたと書かれています。 甲州街道へ戻り60mほど進むと右手に問屋跡があります。その向かいの中央本線の線路上に「排煙装置」が見えます。

1880年(明治13)、明治天皇は山梨・長野・岐阜・愛知・三重・滋賀・京都への巡幸が行われました。巡幸は馬車・騎馬・人力車などを使い総勢400名が同行したとされます。同行した医師であり国学者、後に宮内省文学御用掛となった池原香穉(日南)が記した「みとものかず」によると、午前8時に小仏村に到着し小仏峠は御輿で越えたようです。

大日堂跡

大日堂の勧請年は不詳ですが、伝えによると本堂はもっと西の小仏峠あたりの「堂ケ谷戸」(恐らく現在の小仏トンネル入口から300mほどの北側にある沢)ここから見いだされた大日如来の小仏を安置し、その後現在地へ移されたといいます。この小仏は「小仏」という地名の起源の一つとされ、大日堂の古さを伝えています。

宝珠寺

開山は行基、開基は道明と伝えられ、中興開祖天闇は1429年(延享元)正月に没しています。恵心作と言われる釈迦本尊坐像があり、境内からは1310年(延慶3)の板碑が発掘されています。 山道になってから暫くは緩い上り坂が続きます。

山道になってから暫くは緩い上り坂が続きます。

都心のビル群も遠くに見えています。

都心のビル群も遠くに見えています。

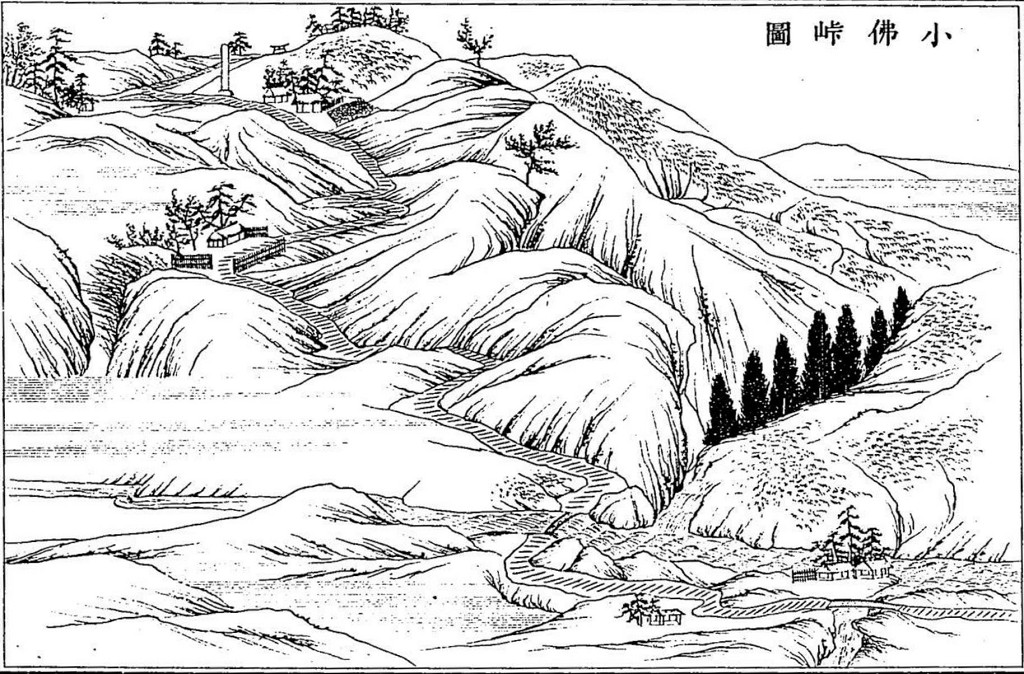

新編武蔵国風土記稿に描かれた「小仏峠」

標高548m、小さな仏様が祀られていたことから「小仏峠」と名付けられたといいます。戦国時代、武田信玄の家臣小山田信茂が武州滝山城を攻めた際にこの山路が使われ、江戸時代に入ってからは甲州街道として通行が盛んになりました。 山頂は武蔵国と相模国の国境となっており、小仏関ははじめここへ設置されましたが1580年(天正8)に駒木野へ移されました。 峠に関所があった頃には「富士見関」「富士の関」とも呼ばれ、1840年(天保11)に建立された『ひばりより上にやすらう峠から』という芭蕉句碑がありましたが、この句碑は現在、麓の浅川老人ホームへ移されたそうです。

陣場山方面への道と庚申塔

往時、山頂には「小仏立場」があり4、5軒の家と茶屋があり、「津久井日記」によるとあべかわ餅と強飯(おこわ)が名物でした。 今日はお天気もいいため、山頂はハイカーでごったがえしていました。陣場山からも高尾山を目指してたくさんの人がやってきます。人が写ってしまうため、自由に写真が撮りにくい状況で、山頂の写真はほとんど撮れませんでした。 以前、陣場山から高尾山まで縦走したことがありました。かなり長距離でへとへとになった思い出がよみがえります。

三条実美歌碑・明治天皇小佛峠御小休所阯及御野立所碑

『来てみればこかひはた織いとまなし 甲斐のたび路の野のべやまのべ』

「こかひはた織」は「蚕飼ひ機織り」のことで、当時生糸は高騰しており多摩や甲州が養蚕や製糸織物業で賑わう様子を歌っています。 太政大臣三条実美が命を受けて高尾山薬王院に詣でて詠んだ歌と言われています。 「明治天皇小佛峠御小休所阯及御野立所碑」は、1880年(明治13) 明治天皇の山梨巡幸の際、ここで小休された記念に建てられたものです。

高尾山庚申塔道標

甲州街道と高尾山道の分岐点にあります。1795(寛政7)の建立。この道標を左手に見て右手へ下っていくのが旧甲州街道です。 皆が高尾山方面へ上っていきます。甲州街道へ行く人は私達以外誰一人いません。お腹もいっぱいになりましたし、もうひと頑張り。小原宿へ向かって下っていきます。 1888年(明治21)新甲州街道開設により駒木野から小原に至る峠越えの街道の通行は激減しました。現在は登山客やハイカーなどで賑わっていますが、峠から小原へ下る旧甲州街道を通る人は誰もいません。くねくねしたカーブを幾度曲がったでしょう・・

下りの途中左手に寛文年間〜天明年間(1661年〜1789年)まで「中峠立場」があり、三軒の茶屋があったそうですが、実際どの辺りだったのかはわかりませんでした。

1888年(明治21)新甲州街道開設により駒木野から小原に至る峠越えの街道の通行は激減しました。現在は登山客やハイカーなどで賑わっていますが、峠から小原へ下る旧甲州街道を通る人は誰もいません。くねくねしたカーブを幾度曲がったでしょう・・

下りの途中左手に寛文年間〜天明年間(1661年〜1789年)まで「中峠立場」があり、三軒の茶屋があったそうですが、実際どの辺りだったのかはわかりませんでした。

七ツ淵入口

元々「説経節」の演目であった「小栗判官と照手姫の伝説」は歌舞伎や浄瑠璃などにもなり、話に尾ひれがいっぱいついてしまい、色々なお話になってしまっています。ここでは七ツ淵に掲げられていた案内板を転記します。照手姫物語

照手姫は小仏峠の麓、美女谷の生まれと伝えられその美貌が地名の由来とされています。北面の武士(院御所の北側近衛詰め)だったという父と優しい母から生まれた照手姫は美しい娘に成長し、美女谷上流の七ツ淵で豊かな黒髪を漉く姿は美しく、里の若者を魅了したといいます。しかし、両親は相次いで亡くなり、いつしか照手姫の姿は美女谷の里から消えてしまいました。その後数奇な運命をたどり、相州藤沢宿で小栗判官満重と劇的な出会いをしますが、満重は毒殺されてしまいます。姫の必死の願いが通じたのか満重は遊行上人のおかげで蘇生し、常陸国の小栗城に戻り照手姫を迎え末永く幸せに暮らしました。

甲州道中分間延絵図

JRをくぐり300mほどで国道20号線の大きな道へぶつかり、ここからは国道20号線を進みます。国道を300mほどで右手に「小原の郷」があり、さらに150mほどで「小原宿本陣」へ至ります。

小仏峠

下りてきた小仏峠を見上げます。 本陣手前の左手に「古道弁天島への道」と書かれた案内板があります。

小原宿本陣

本陣清水家の先祖は後北条氏の家臣清水隼人介で、小原宿が設けられてからは代々庄屋と問屋を兼ねていました。神奈川県下に東海道・甲州街道合わせて26軒あった本陣の中で唯一現存している本陣建物です。

小原宿本陣

平屋に見える建物は内部では四層造りになっており養蚕や機織も行っていました。上段の間のほか14の部屋が往時のまま残されています。小原宿本陣を利用していたのは高遠藩、高島藩、飯田藩の大名と甲府勤番の役人が主でした。小原宿

小原宿は次の与瀬宿との合宿で、甲府への継立ては吉野宿までを継立て、江戸への継立ては与瀬宿で行い、小仏宿へ継立てる片継ぎの宿場でした。本陣1軒、脇本陣1軒、農家兼業旅籠7軒がありました。

太子堂

詳細はわかりませんが、甲州道中分間延絵図にも描かれていました。もう一つの社はすぐ近く、中央自動車道の法面あたりに描かれている稲荷かもしれません。 太子堂を過ぎて突き当りは左へ曲がり、右手公園の先、集会所の庭先に多くの石仏が祀られています。

石仏群

集会所のような場所に石仏がたくさんありました。このあたりには稲荷や十王堂があったようですからそこから移されたものかもしれません。

遠藤坂

遠藤坂から右へ曲がり、急な坂道(現在は階段)を下り、カーブを過ぎて水路には橋があり「竹鼻石橋」、その先右手に十王堂があったと思われます。現在道になっているあたりです。また、十王堂が与瀬宿入口となっていました。 さらに進むと国道20号線へでます。ここが与瀬宿の枡形となっており右折し、100mで相模湖駅前の交差点です。今日はここまで、駅前交差点を右折し相模湖駅へ向かいます。 16:00 相模湖駅に到着、駅前の駐車場へ向かいます。天気もよく小仏峠越えは楽しい道のりでした。