2022年5月28日

「ツール」⇒「作図・ファイル」⇒「アイコンのラベル表示」にチェックを入れると名称が表示されます。

KMLファイルに変換することでgoogle mapへのインポートもできます。

甲斐大和駅

13:00 甲斐大和駅から出発です。午前中は初狩から笹子駅まで進みました。本数は多くはないのですがバスがあるので、進めるところまで行って適当なところからバスで駅まで帰ろうかと考えていました。

甲斐大和駅から甲州街道までは少し距離があります。まずは甲州街道目指して西へ進みます。大和小学校手前の右手に

初鹿野諏訪神社がありました。

初鹿野諏訪神社の随神門

初鹿野の諏訪神社(日向宮)

創建は明らかではありませんが、現在の本殿は1793年(寛政5)下山大工土橋文蔵茂祇による再建です。「下山大工」は江戸期から明治期にかけて甲州流として全国に名をはせました。この本殿は甲州流の完成期に近い優作とされます。

初鹿野の大杉跡

ここにあった大杉は笹子峠の矢立杉、甲斐奈神社橋立の大杉とともに『甲州街道の三本杉』と言われていた巨木でした。

1903年(明治36)

鉄道が開通すると振動や煤煙のためか樹勢が衰え始め保護に務めましたがついに枯死し伐採となりました。境内には大杉の根元だけが残されています。

初鹿野諏訪神社をでて、甲州街道を目指します。300mほど進むと国道20号線に合流し、さらに国道を300m、ようやく笹子峠から下りてきた甲州街道が大和橋西詰交差点で左手から合流します。

交差点から100m左手の坂道を上り

「武田勝頼公腰掛石」へ向かいます。坂を上ると和風の町営住宅?のような建物が数件あり、その一番奥の奥、全く目立たない場所にありました。

武田勝頼公腰掛石

新府から落ち延びてきた武田勝頼が腰掛けていた石は武田菱が浮いて見えるので、

「菱石」ともいうそうです。天正年間(1573〜92)の頃は、街道はこの脇を通っていたともいいます。

しかし・・・現在武田菱はわからないですね。

甲州街道へ戻り国道を更に100m、左手から国道と別れて側道へ入り、すぐに日川を渡る「鶴瀬橋」があります。

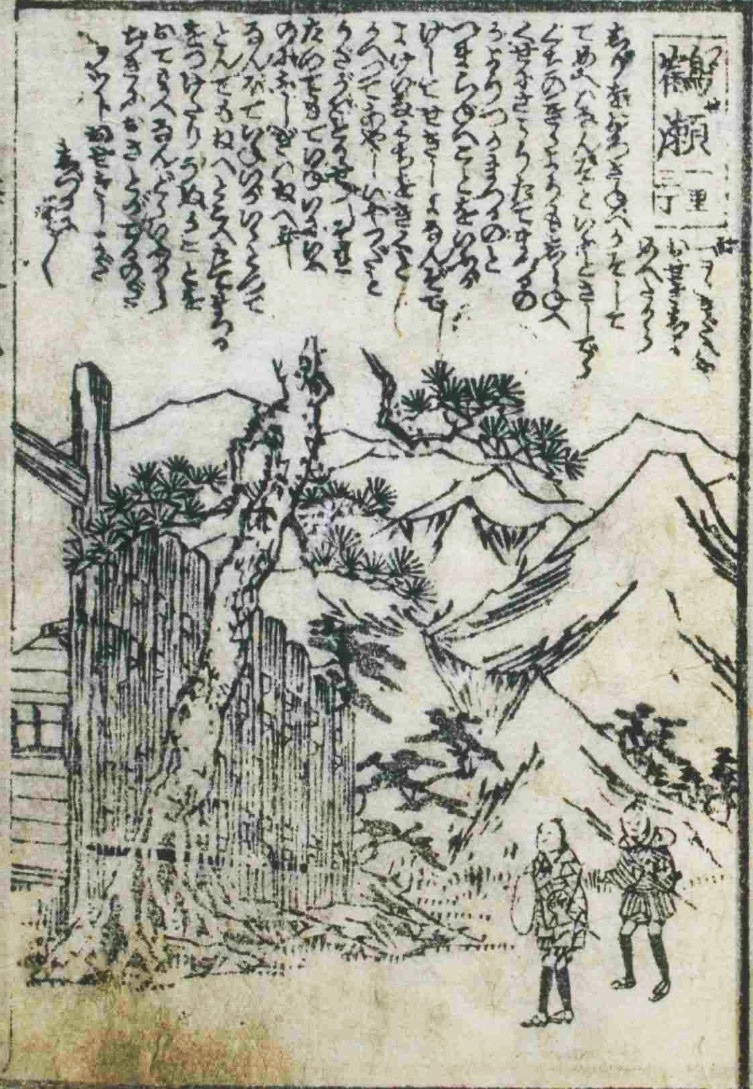

鶴瀬橋

往時は現在の橋よりも90mほど南の日川に架けられており、板橋で高欄付きでした。橋を渡り現在の巨勢金岡地蔵尊碑の右横にでてくる細い道が甲州街道でした。この橋から西が鶴瀬宿になります。

現在の「鶴瀬橋」を渡り鶴瀬宿へ入っていきます。左手に「巨勢金岡地蔵尊碑」、もう一つの石碑は「神」しかわかりません。間の小さな石仏は馬頭観音と思われます。「巨勢金岡地蔵尊碑」のすぐ先右手に「鶴瀬関所跡」の標柱があります。

巨勢金岡地蔵尊碑

日川の縁に地蔵岩と呼ばれた岩がありました。水を注ぐとこの岩に描かれた仏の像が現れ、里人は巨勢金岡が描いたものと伝えていました。

1728年(享保13)の大水の際に岩面が欠落しましたが、墨が深く染み通っていたので少しも変わることが無かったとされますが、現在はなくなり碑があるだけです。

甲州道中分間延絵図には

「地蔵」とされて

岩が描かれています。

巨勢金岡(こせのかなおか)

平安時代前期の貴族で絵師。宮廷画家も務めています。唐絵の影響を脱した大和絵の様式を確立させた功労者とされ巨勢派の祖ですが、その作品は一切現存してはいません。

巨勢金岡地蔵尊碑の横の小路が旧道です。下りて行くと「山伏大聖院」か「地蔵」の跡地なのかわかりませんが、遺構が残っています。

山伏大聖院跡?地蔵?

もと来た道を戻り、鶴瀬宿へ入って行きます。

鶴瀬関所跡

甲州街道の小仏関に次ぐ口留番所として主に流通の警戒と「入鉄砲に出女」を警戒していました。1776年(安永5)までは佐藤氏が番人を務め、以降、小宮山氏に代わりました。参勤交代で利用した藩は信濃高遠藩、高島藩、飯田藩でした。1869年(明治2)に廃関となり建物も取り壊されました。

絵図には番所横に日川右岸をさかのぼる脇道があり、絵図には「天目山へ二里、初鹿野へ道法一八町、田野村へ一里」とあります。武田勝頼が天目山へ向かった道かもしれませんね。

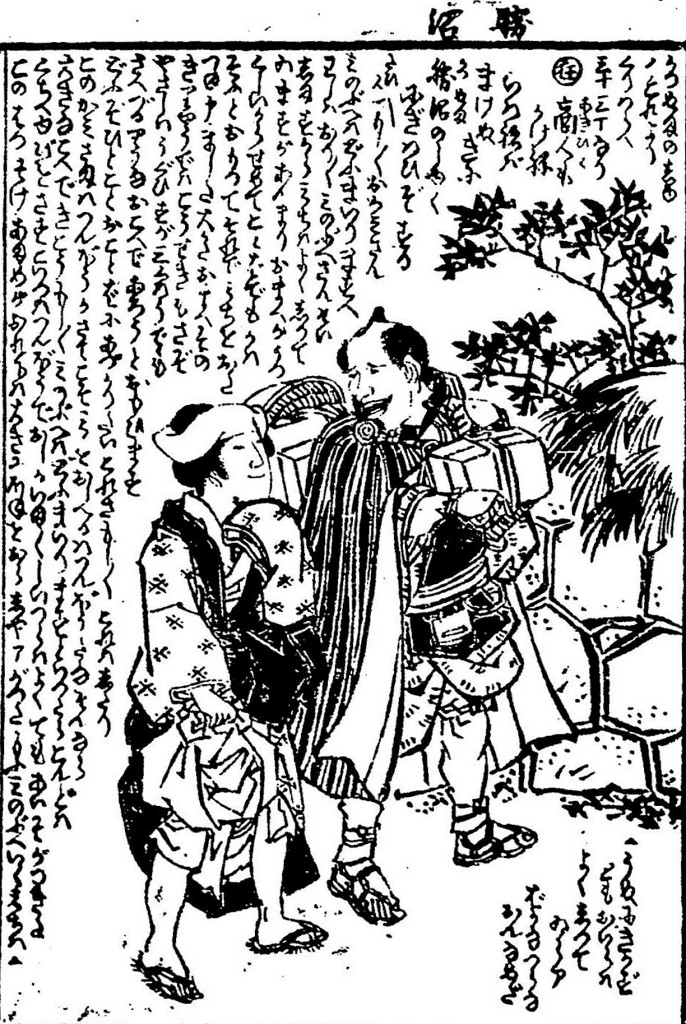

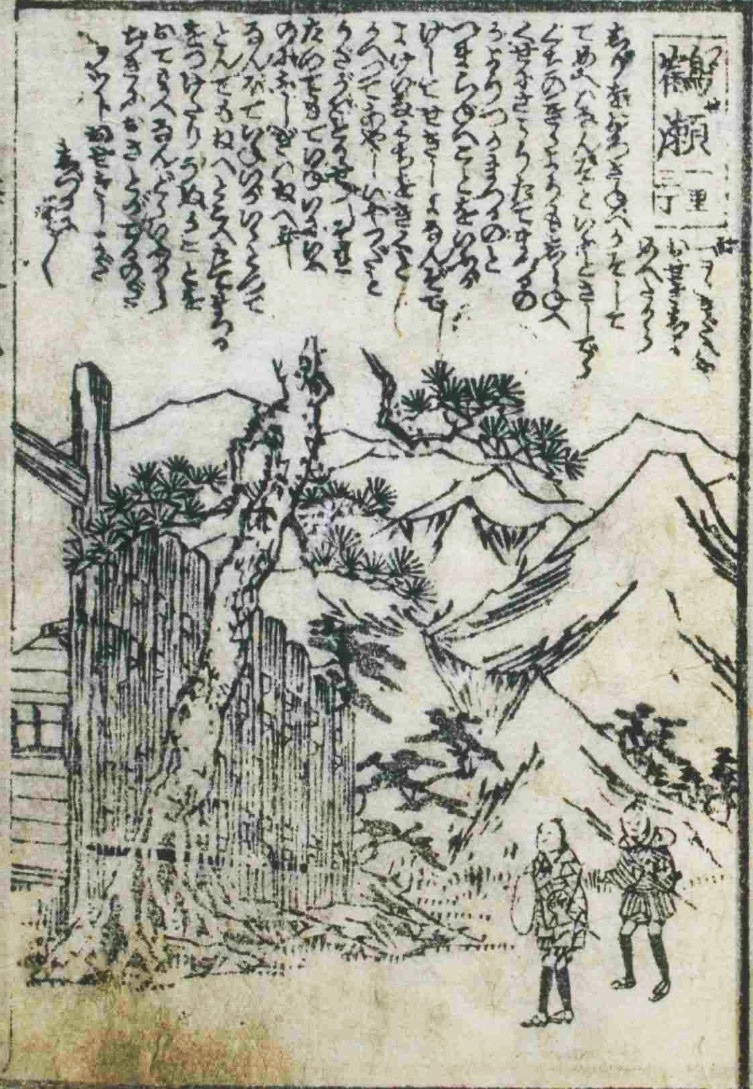

身延参詣甲州道中膝栗毛「鶴瀬」

鶴瀬関所前が描かれていると思われます。

鶴瀬宿跡碑

幕領で、鵜飼宿と合宿であったため、人馬の継立ては一ヶ月のうち1日〜20日を務めました。1843年(天保14)の記録によると本陣1軒、脇本陣1軒(絵図では2軒)、旅籠4軒だったとされます。

甲州道中分間延絵図「鶴瀬宿」

鶴瀬宿の日川両崖からは

「雲母砂」が産出されました。色は黄黒で小粒でありましたが、火中に投げ入れるとヒルが伸びるように膨張するため

「蛭石」と呼ばれました。蛭石は土産ものとして売られていたそうですが、往時はどのように使用されていたのでしょうか・・・

現在は耐火材や土壌改良材、使い捨てカイロの原料など多岐にわたって使用されています。

鶴瀬宿の常夜灯

秋葉大権現、石尊大権現と彫られています。往時はこのあたりに観音堂があったようです。

その先は沢沿いに右手へ入り、50mほどの場所に

「八久保沢土橋」が架かっていました。恐らく写真のあたりに橋が架かっていたと思われます。

現在は渡れませんので、国道へ戻ります。国道を80mほど進み左手の民家の角に大きな石碑がありますが・・

真竜寺跡へ向かう道の角にあるのですが、裏面の明治28年しか読めません・・・

石碑の横の道を下ります。下った道のあたりに「真竜寺」がありましたが、今はどのあたりなのかよくわかりません。右手には

真竜寺の墓地があり、多くの無縫塔が並び歴史の長いお寺だったことが伺えます。

真竜寺墓地の無縫塔

真竜寺は景徳院の末寺でしたが、1974年(昭和49)中央高速道路の建設のため、この地から400mほど先へ移っています。

往時、真竜寺からは日川下流にあった高さ30mもあった

「八貫岩」が望むことができました。「千貫岩」の間違いであろうともいわれていますが、その景色は絵に書いたように美しかったそうです。

国道へ戻り、勝沼宿へ向けて400mほどで現在の真竜寺入口があります。

真竜寺入口

ここから150mほど上ると日影から移った真竜寺があります。

すぐ先右手に「血洗沢」、260m先右手に「鞍懸」と武田家滅亡時の伝説の地が続きます。

血洗沢

この地は土屋惣蔵が逃亡した跡部大炊助を追尾して斬り、この沢で地を洗い流したと言われています。

土屋惣蔵は、武田氏の家臣で武田二十四将の一人土屋昌続の実弟、

土屋昌恒のことを指しています。最後まで勝頼に従った数少ない武将の一人です。

天目山では勝頼が自害するまでの時間を稼ぐため、狭い崖道で織田勢を相手に、片手で藤蔓をつかんで崖下へ転落しないようにし、片手で戦い続けたことから、後に

「片手千人斬り」の異名をとりました。

跡部大炊助は

跡部勝資を指し、武田氏の重臣でした。跡部勝資の最期は文献によって様々で、『信長公記』によれば天目山で勝頼とともに死去とありますが、『甲陽軍鑑』においては武田家没落の原因となった悪臣と記され、また『三河物語』には武田氏滅亡時には勝頼を見捨て逃亡した逸話が書かれています。

土屋惣蔵は武田家家臣の中でもヒーロー的に扱われたのに対して、跡部大炊助は悪臣とされこのような伝説が作りあげられたと思われます。

鞍懸(桜の木)

この地は逃亡する武田家臣、長坂長閑が土屋惣蔵に追われ、落とした鞍が路傍の桜の木に掛かっていた所と言われます。このあたり、往時は非常に難所で一方は切り立った日川渓谷、一方は岨立ち険峻、落下する岩礫が絶えなかったといいます。

長坂長閑

実名は長坂光堅、資料には

釣閑斎と書かれることが多いそうです。武田氏の重臣でしたが『甲陽軍鑑』では跡部勝資と同じく悪臣であり、勝頼を見捨てて逃亡したと記されていたため、こちらもヒーロー的な土屋惣蔵に追われたとされているのでしょう。しかし『信長公記』『甲乱記』など他の資料では勝頼と共に自害したとなっています。

「血洗沢」も「鞍懸」も甲陽軍鑑の記述から創作されたものと思われます。

鶴瀬宿から横吹までの道のりは、1838年(天保9)の「津久井日記」によると

渓谷美が素晴らしいと褒め称えられ、「実に景色絶倫なりき」と記されています。また1341年(天保12)の「広重甲州道中記」には「高峰見えて古今絶景なり」と記されています。

現在は国道となり往時の面影は薄くなりましたが、山間の谷中を進んでいくと往時の渓谷美を想像することはできますね。

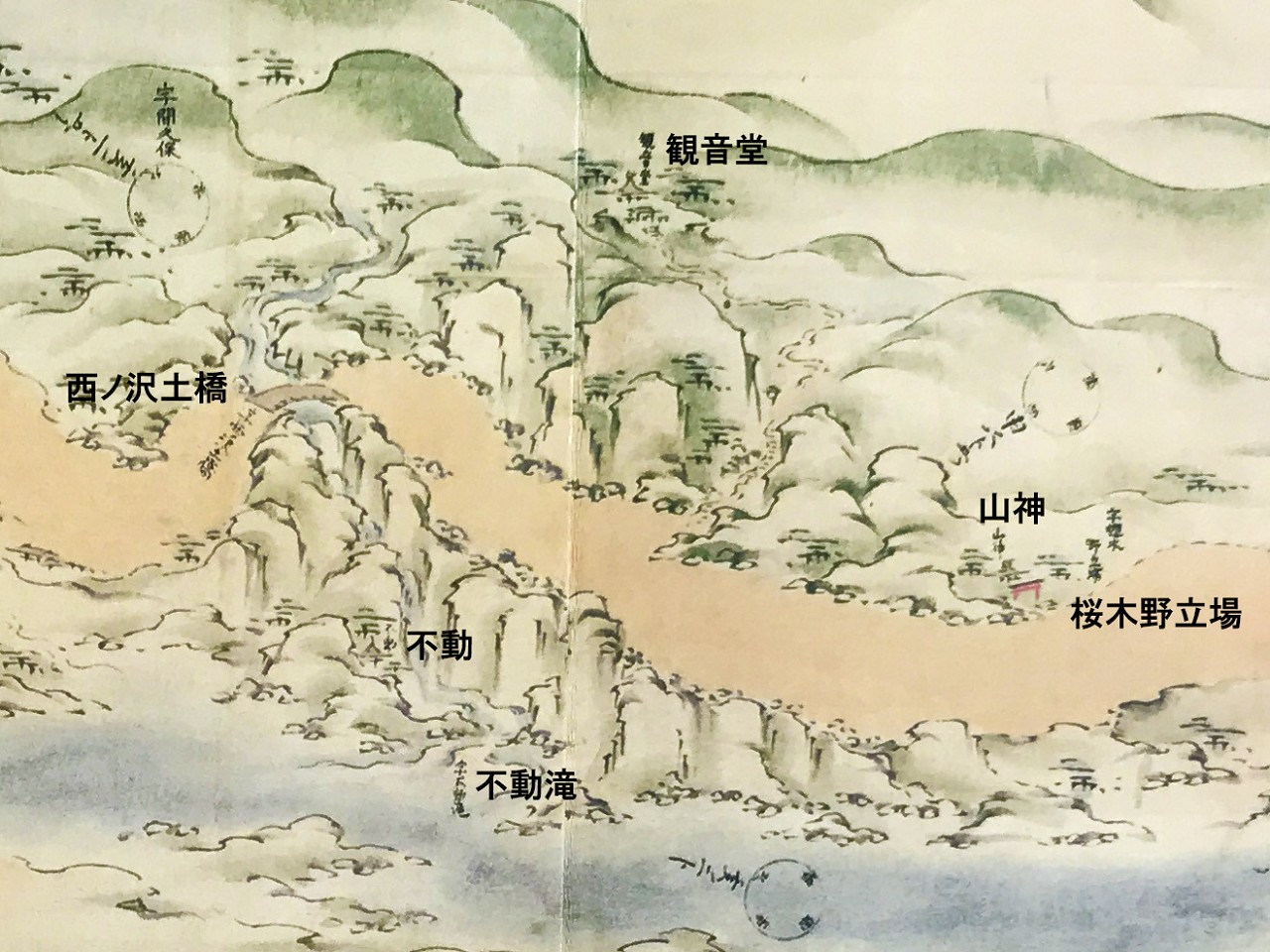

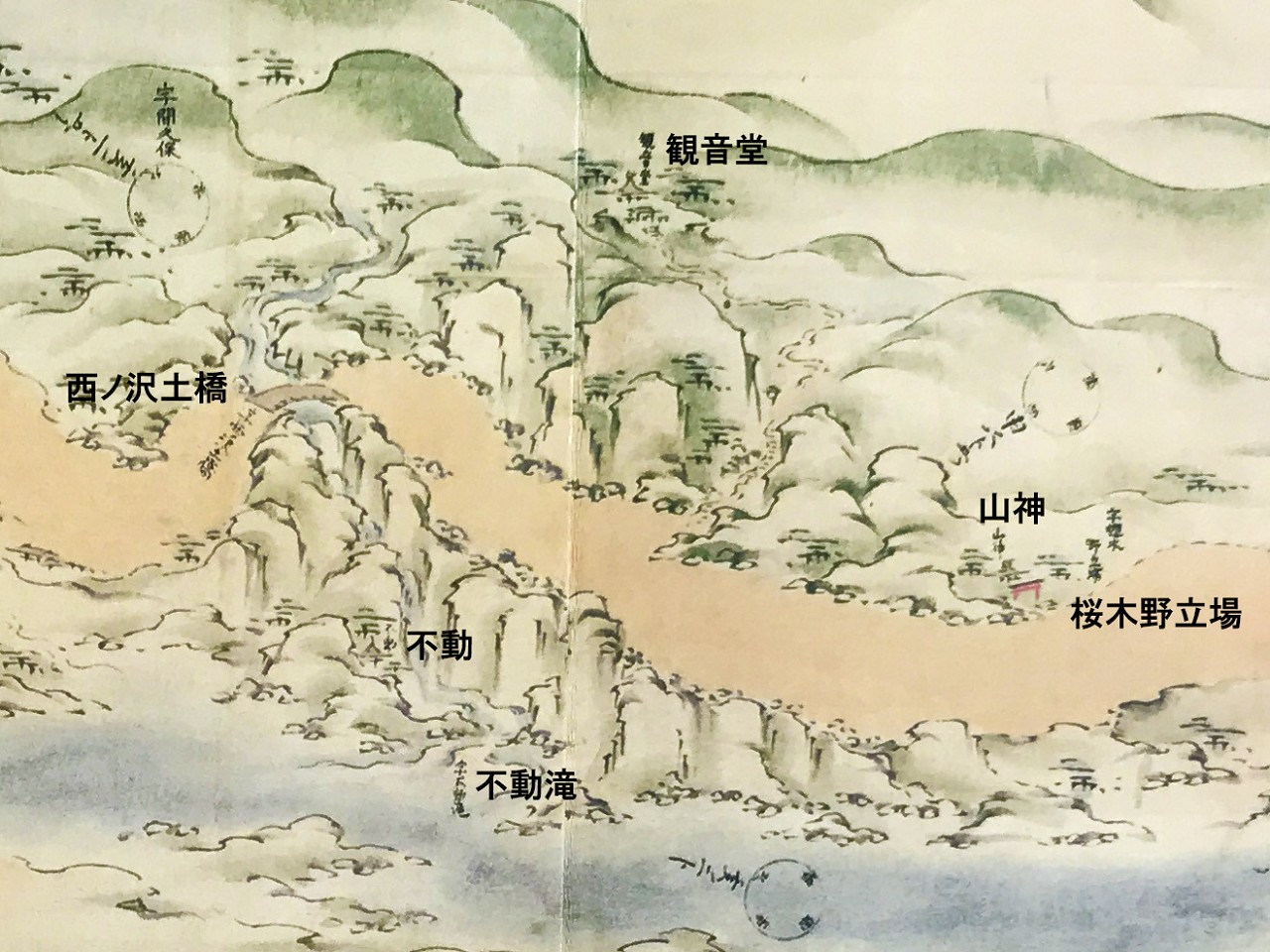

桜木野立場と山神

鞍懸のすぐ先右手に住宅がありますが、このあたりが「桜木野立場」の跡ではなかったかと思われます。

甲州道中分間延絵図にも桜木野立場の隣に山神が描かれています。

山の上の聖観音堂へ寄りますが、先に「長柿洞門」前を左へ入り荒れた細道を進むと左にわずかに「長垣の吊り橋」が見え、そのすぐ先に「芭蕉句碑」があります。

長垣の吊り橋

1962年(昭和37)に架けられたようですが、すでに床板はなく当然、通行はできません。

芭蕉句碑

『観音の甍(いらか)見せりつ花の雲』

1686年(貞亨3)芭蕉が深川の庵で病により寝込んでいた時に創られた句です。

長柿洞門まで戻り、国道を横断歩道で渡るのですが、カーブとトンネルでなかなか怖いです。無事に渡り、山道に入り聖観音堂へ向かいます。

聖観音堂石段

途中、右のほうへ上がっていく道もあり間違えやすいですが、左のほうへ上がっていくと石段がありました。

聖観音堂

本尊は聖観音菩薩で、京都清水より移したものと言われており、養蚕の守護神として信仰されていたようです。

わらじ

小さなお堂の中にわらじがたくさん入っています。観音様から馬の沓を借り、蚕室に吊り下げておくと蚕がよく育ち、翌年新しい沓を2倍にして返す習わしがあるという話を聞いたことがあります。聖観音堂は「養蚕の守護神」とされますので、そうした意味があったのではないでしょうか。

上ってきた道を戻っても良いのですが、聖観音堂の平地西側から下りる道があります。かなり危険な道です。下り始めはつづら折りに幅50cmほど、足元は砂っぽく滑りやすく崖から落ちないようかなり慎重に下る必要があります。

やがて崖沿いの細道、単管の手すりがありますが古いので強度を確かめながら進みなんとか下りられました。危険でしたがなかなかスリルがあり、楽しくもあります。

アスファルトの道に出て国道の下をくぐり、70mほどカーブの左手に「武田不動尊」の入口があります。

武田不動尊入口

ここから細い階段を下りて行きます。崖の下には日川が流れています。

武田不動尊

勝頼一行がここで休憩した際に不動尊を祀ったと言われています。甲州道中分間延絵図では単に「不動尊」と書かれているだけです。ちょっとした休憩スペースもありました。

不動滝

甲州道中分間延絵図にも描かれています。ここからは先ほどの「長垣の吊り橋」も見えました。

再び細い階段を上り、甲州街道へ戻り少し進むと左手の万年橋たもとにバス停がありました。

バス停「共和」

15:30 「天目」行きバスは共和が一番西のバス停で、ここで折り返して笹子峠入口などを経由して甲斐大和駅へ至ります。時刻表を見るとちょうど10分後くらいのバスがありましたので、今日はここで終わりにします。

2022年6月4日

8:20 甲斐大和駅からバスに乗り共和バス停まできました。バスはここでUターンしていきます。

バス停から150mほど進むと「横吹」の集落へ入っていきます。横吹集落は往時の面影を残し、国道20号線の崖下のわずかな平地に住宅と道が造られ静かな佇まいを見せています。

道祖神と一石六地蔵

横吹諏訪神社の入口に丸形道祖神や1つの石に六地蔵が彫られている「一石六地蔵」が数基、他に石仏も数基あります。

ここから右手奥へ入っていくと「横吹諏訪神社」があります。

横吹諏訪神社

横吹の鎮守で、2005年頃まではもっと上の国道20号線沿いにあったようですが、国道の拡幅工事のため現在地へ移されたようです。江戸時代は周囲に観音堂や辻堂(仏堂)があったようですが、今はありません。

横吹を抜けると道は上り坂となり、再び国道20号線と合流します。国道を200mほど進むと左手に「横吹一里塚跡」の案内板がありました。下をのぞくと一里塚跡の標柱があります。

横吹一里塚跡

甲州道中分間延絵図には左手のみが描かれています。木立は榎でした。

さらに国道を400mほど進み、「勝沼堰堤」を見に行きます。左手から日川のほうへ急坂を下っていきます。柏尾発電所前で左へ向かい、広場から細い階段で崖を下りて行くと勝沼堰堤を間近に見ることができます。

勝沼堰堤

1917年(大正6)完成、砂防堰堤としては初期のもので、近代土木遺産です。堰堤の滝は

「祇園の滝」と呼ばれています。

下ってきた急坂を上り国道へ戻ります。すぐ先深沢入口交差点を右手へ入り、擁壁上へ上る道を進むと「柏尾白山平経塚」がありました。

柏尾白山平経塚

1962年(昭和37)柏尾発電所の送水管工事中に発見された経塚で、石組の中に経筒等が埋納されていました。

出土品の中でも1103年(康和5)の経筒は銘に「柏尾山寺往生院」と記され

柏尾山(大善寺)の名を記した最も古い資料で、僧寂円が写経し埋納するまでの経緯が記されています。出土品は東京国立博物館に保管されています。

先深沢入口交差点に「柏尾の古戦場跡」として近藤勇像があります。

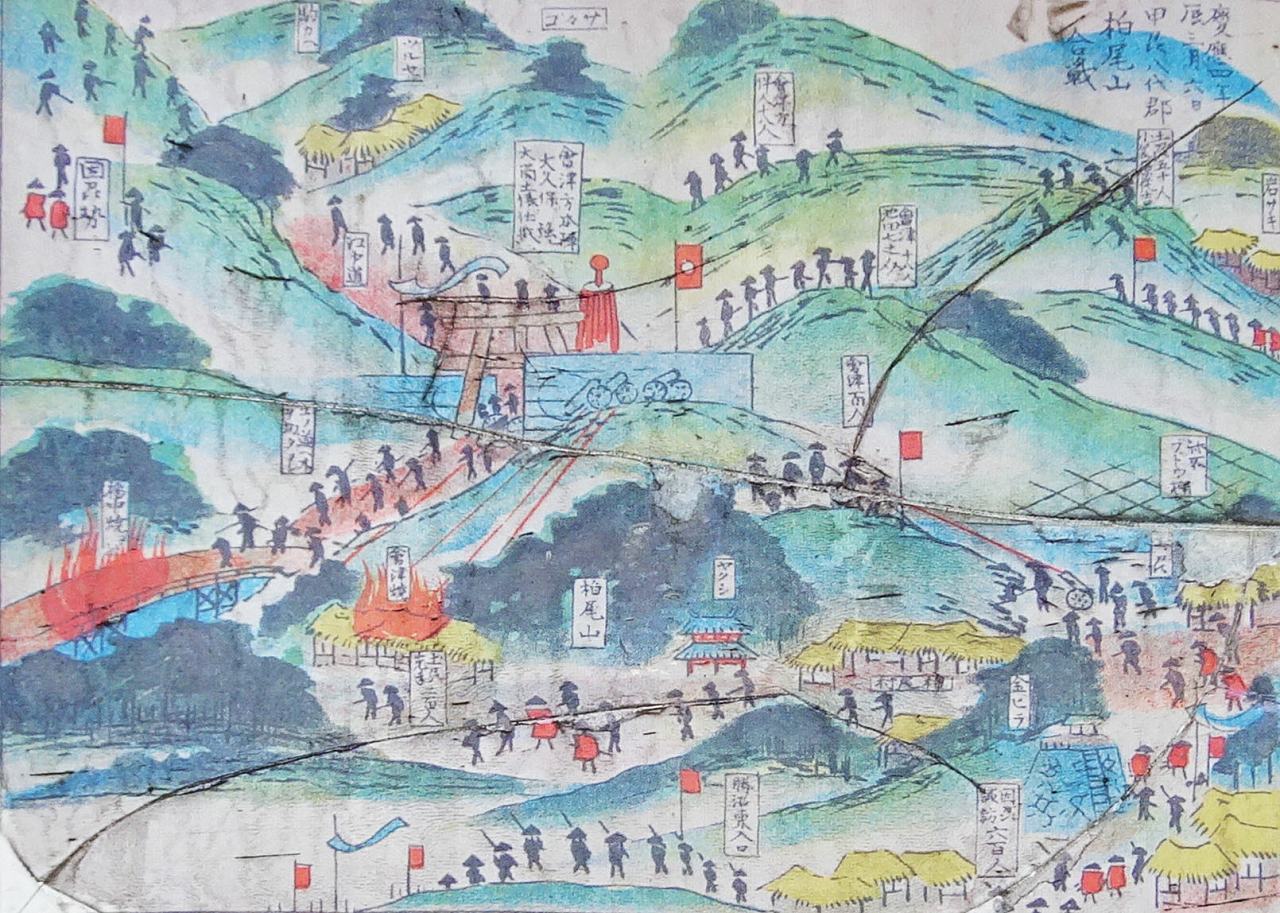

柏尾の古戦場跡

1868年(明治元)かつての新選組、近藤勇率いる会津藩兵からなる幕府軍「甲陽鎮撫隊」と因幡、土佐、高遠藩兵からなる官軍がこの地で戦いましたが、甲陽鎮撫隊はあっけなく破れ敗走しました。この戦いは甲州における戊辰戦争唯一の戦いでした。

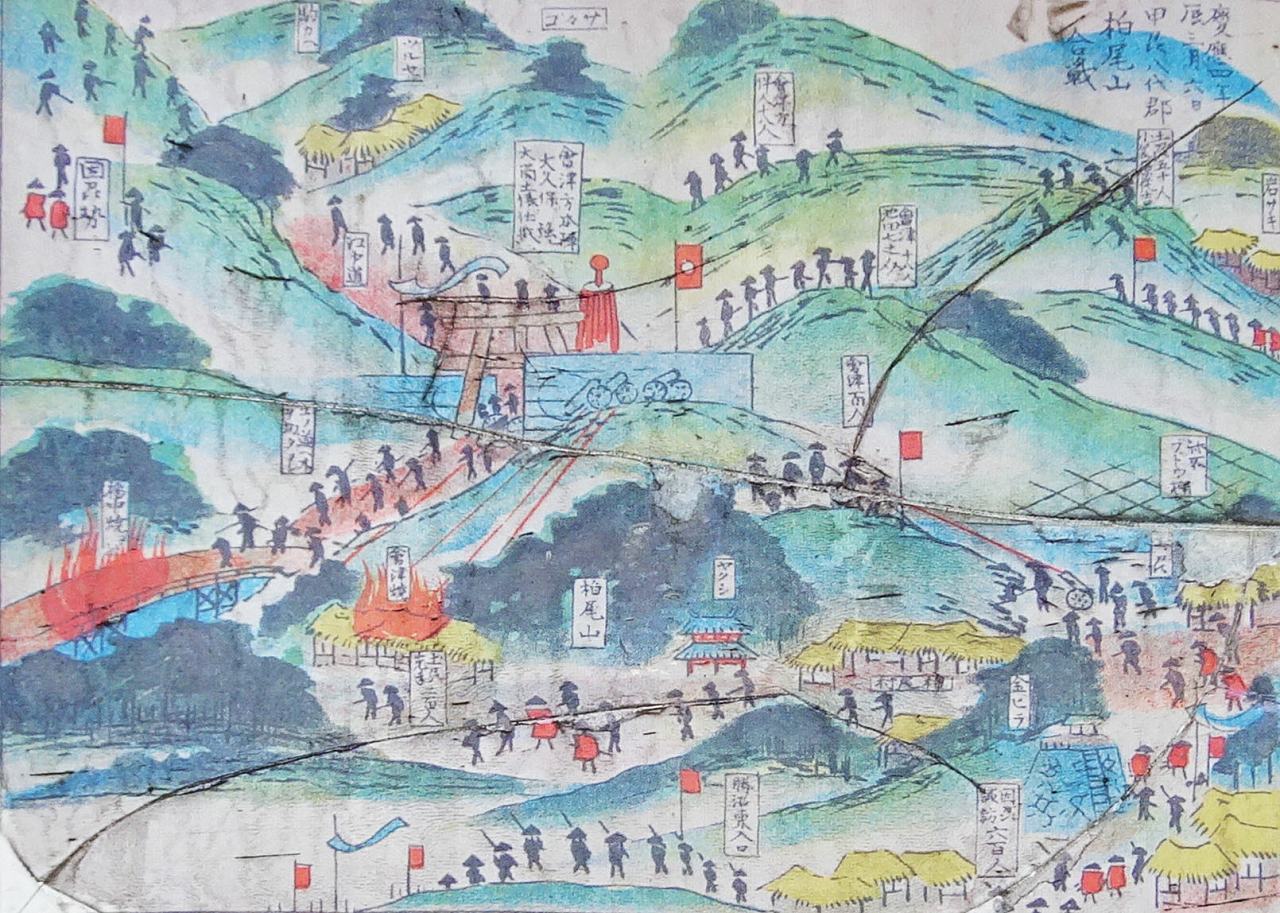

柏尾の戦い

柏尾戦争では幕府側2名、官軍側1名の墓が残されています。柴田八郎の墓は深沢入口の畑の中に、池田七三郎の墓は岩崎山の狐原の山中に、木村伊助武則の墓は勝沼の護念寺墓地にあります。

近藤勇像の横から奥へ入っていくと旧柏尾橋が架けられていたほうへ行くことができます。その途中の右手に精巧な馬頭観音が残されています。

柏尾坂の馬頭観音

「ころび石」とも呼ばれた急坂、柏尾坂に1836年(天保7)勝沼宿の脇本陣が中心となり、惣伝馬講中が信州高遠北原村の石工太蔵を招いて建立しました。

甲州道中分間延絵図「柏尾橋」

江戸時代の柏尾橋は北に80mくらい(一番奥)のところに架けられていました。街道には大善寺境内の東境を示す鳥居があり、柏尾橋へ至る急な坂道を「ころび石」と呼ばれていました。江戸時代の柏尾橋はずっと下のほうに架けられていたようです。橋台も残っているとのことですが、全く見えませんでした。

柏尾橋の橋脚(明治時代)

1880年(明治13)明治天皇の巡幸に先立ち、馬車による通行ができるよう甲州街道の拡幅や橋梁の整備が行われました。柏尾橋は、柏尾戦争で被害を受けたため架替となりました。擬洋風建築(藤村式建築)を代表する松木輝殷らが工事にあたり、欄干付き木造トラスト橋が完成しました。

大正時代には明治時代の橋のすぐ上流に木造トラス橋で架けられ、昭和30年代に鉄骨の昭和柏尾橋が完成するまで使われました。

国道へ戻り現在の

柏尾橋を渡り少し行くと右手に上っていく道があり、さらにすぐに右へ折れると「芭蕉翁甲斐塚」があります。

芭蕉翁甲斐塚

『蛤の生ける甲斐あれ年の暮』

1762年(宝暦12)藤井村の草々庵梅童(1701〜1781)が父、梅馬の意思を継ぎ建立したもので、合わせて「俳諧甲斐塚集」が撰集され「霜を出て霜より白し塚の月」の梅童の建立句が伝えられています。山梨県内で最も古い芭蕉句碑です。

梅馬

梅馬は名を渡辺武右衛門といい、守墨庵佐久間柳居や弟子の門瑟と親交があり、蕉門(松尾芭蕉の門人)の柳居の流れを甲斐に伝えた先駆者でした。

さらにくねくねと細く荒れた山道を上っていくと「五所大神社」へ至ります。

五所大神社(五社権現)

創建は不詳ですが、甲州街道分間延絵図に描かれています。大きな切株は樹齢400年とも言われるヒノキでしたが、1993年(平成5)枯死したため伐採されました。

五所大神社からは国道へは下りずに山道を西へ向かうと大善寺行者堂横へ出てきました。

大善寺行者堂

1487年(文明19)聖護院道興は大善寺に宿泊したことが「廻国雑記」に記されています。

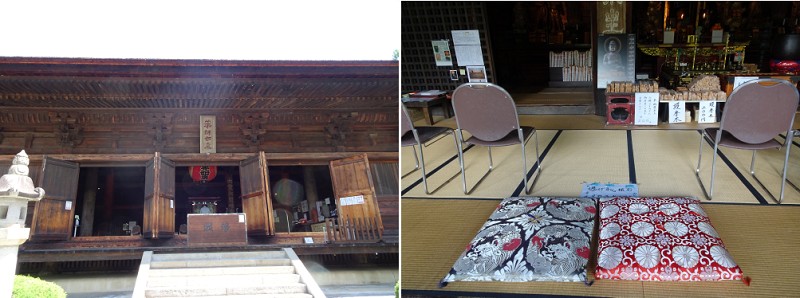

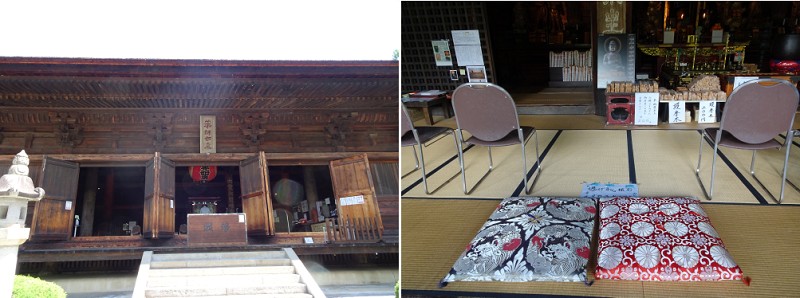

大善寺

718年(養老2)行基が甲斐国を訪れ日川渓谷の大岩の上で修行したところ、右手にぶどうを持った薬師如来が現れました。夢で見た薬師如来と日光・月光菩薩の「薬師三尊」を刻んで安置し寺として開いたのが大善寺とされ、「ぶどう寺」とも呼ばれています。平安時代には52堂、3000坊を極めたとされます。

大善寺本堂(薬師堂)

本堂に「薬師三尊」を安置しているため「薬師堂」とも呼ばれます。

当初の本堂は平安時代初期に焼失、971年(天禄2)に三枝守国が再建、現在の薬師堂は1286年(弘安9)執権、北条貞時の勅命で再建されたものであり、関東最古の木造建築物です。1954年(昭和29)に解体復元補修工事がなされています。

ドラマ「逃げ恥」3話で訪れた大善寺。座布団は、みくりさんと平匡さんが座っていた場所だそうです。

大善寺は

拝観料500円が必要です。五所大神社の方から来ましたので本堂で支払いました。本堂の中には「薬師三尊」が厨子に入って安置されていますが、普段は扉が閉められ見ることはできません。鎌倉時代に運慶により彫られた日光・月光菩薩像などは見学することができます。

江戸時代のらくがき?

「信州木曽福島 〇〇」などの名前、「天保」、「文化」などの年号、「升屋」などの屋号などびっしりと落書きされています。

手水と芭蕉句碑

手水は江戸時代の代官、尾平三朗により寄進されたものです。

芭蕉句碑

「勝沼や馬士はぶどうを喰いながら」この句は

蓮之(松木珪琳)の作であり、かなり昔から芭蕉作として誤伝されてきました。このあと、雀宮神宮近くでも同じ「誤伝」芭蕉句碑

を見ることになりますが・・・

楽堂と稚児堂

「楽堂」は1677年(延宝5)再建、

藤切り祭りや縁日ではここで音楽を奏で

「稚児堂」で舞をまい、参拝者をもてなしたといいます。「稚児堂」は1846年(弘化3)の再建。

本堂から楽堂の下をくぐらず、東側の道を少し下ると右手にトイレがあり、さらにそのすぐ先左手に「理慶尼墓」があります。

理慶尼墓

理慶尼は勝沼氏の娘で名は松葉、武田勝頼の乳母でもありました。1560年(永禄3)兄、勝沼信元が武田信玄に滅ぼされた時に嫁ぎ先より離縁され、従者4人を連れて大善寺の慶紹を頼り尼となり、千鳥堂の横に庵を結んで住み、1611年(慶長16)に没しました。

理慶尼記

武田勝頼は1582年(天正10)

岩殿城で再興を図ろうと韮崎の

新府城を出発、途中の大善寺で戦勝祈願をし一夜を明かしましたが、多くの家臣は夜半に離反し、また岩殿城主

小山田信茂にも裏切られ、勝頼は

天目山を目指しますが織田軍に行く手を阻まれついに自決。500年続いた武田氏は滅亡しました。この一部始終を見聞きした理慶尼はこれらを記し、

「理慶尼記(武田滅亡記)」として大善寺に今なお保管されています。

楽堂まで戻り楽堂の下をくぐり石段を下りていきます。途中、左手にぶどう棚が見え、さらに下ると大善寺の荘厳な山門があります。

甲州ぶどう発祥の地

ぶどうを持つ薬師如来を刻み大善寺を創建した行基ですが、その後は薬園を作り民衆を救いぶどうの作り方を村人へ教え、これが甲州葡萄の始まりと伝えられますが、別の説では鎌倉時代初期の甲斐国住人、雨宮勘解由が山葡萄とは異なる葡萄を発見したものが起源であるとも言われます。

大善寺境内では今でも葡萄が栽培され、ワインを醸造しています。

大善寺の山門

1704年(元禄17)土屋惣蔵の子孫、常陸国土浦3代城主、土屋定直により建立された山門が焼失しました。現在の山門は1798年(寛政10)に土浦7代城主、土屋英直により再建されました。棟梁は初鹿野の諏訪神社、三島神社本殿を手掛けた下山大工土橋文蔵茂祇です。

柏尾の戦いの図

柏尾の戦いの時、近藤勇は大善寺に本陣を置こうと考えましたが、大善寺には徳川家ゆかりの寺宝があるということから諦め、大善寺西側に先頭、山門前及び東側の白山平に至るまで細長く配置したとされます。

大善寺庫裏でグラスワインを1杯購入し、庭園を眺めながらゆっくりいただきました。

大善寺をあとに国道20号を300m、柏尾交差点で国道から右手県道へ入ります。300mほど進むと右手に「国見坂」と記された標柱と石仏があります。

国見坂

「国見坂」は1621年(元和7)甲州街道の往還筋の地名として定められました。

ゆるい坂道を下っていきます。

国見坂の石仏

尾崎神社入口の石仏

120mほど進むと石積の上に小さな石仏があります。この坂を上り小さな階段を上ると「尾崎神社」があります。

尾崎神社

勝沼信友、勝沼氏館の鬼門除けの鎮守であったとされ、勝沼氏館の史跡指定範囲になっています。信友は武田信虎と兄弟で、

信玄の叔父にあたります。

石仏には1756年(宝暦6)の銘があります。

甲州街道へ戻り進んでいくと、ぶどう棚やぶどう園が増えてきます。往時も勝沼にはぶどう棚が広がっていたようです。

甲州道中分間延絵図の「葡萄棚」

往還沿い南北に「葡萄棚」が描かれています。天下の名産地として知られていたのでしょう。江戸時代の紀行文にもしばしば言及されています。

「津久井日記」、「広重甲州道中記」にも記され、「甲斐国志」には瓦屋根のように葡萄棚があると記されています。

上行寺手前の右側は公園のようになっており、階段を上っていくと平和の塔があり、反対側に「芭蕉句碑」その先に「金毘羅神社」、奥へ進むと「雀宮神宮」があります。

金比羅神社の芭蕉句碑

『山里は萬万歳遲し梅の花』

1893年(明治26)、智徳堂の荻原竹良が建立したそうですが、どのような方なのか不明です。

金比羅神社

1701年(元禄14)創建。石燈籠には1806年(文化3)の銘があります。

雀宮神宮

610年(推古天皇18)、甲斐の

豪族三枝氏により丹後の天橋立より勧請されたといいます。戦国時代は武田信玄の叔父、勝沼五郎信友の祈願所となっていました。

本殿は棟札によると1810年(文化7)の再建、棟梁は南部下山大工の佐野喜内歌虎とされます。

元は

勝沼中学校一帯が境内地でしたが、1965年(昭和40)、中学校建設のため現在地へ移動しました。

再び甲州街道へ戻るため下っていくと、右手斜面に誤伝の「芭蕉句碑」があります。

伝芭蕉句碑(蓮之句碑)

『勝沼や馬土もぶどうをくひながら』

この句は蓮之(松木珪琳)の作であり、かなり昔から芭蕉作として誤伝されてきました。

蓮之は1734年(享保19) 江戸より父である青雲の出身地である甲州へ訪れ、滞在した折に詠まれたものです。1936年(昭和11)建立。

交差点の公園的になっている場所には「桶見彰三像」が設置され、交差点を過ぎると右手に「上行寺」があります。

樋貝詮三像

勝沼出身の樋貝詮三は1890年に生まれ、法学者として法制局に勤務の傍ら中央大学講師を務め、1946年(昭和21)には衆議院議員に当選、3期務めています。

上行寺

1269年(文禄6)日蓮が教化のためこの地を訪れ法華堂古屋敷と呼ばれ、後に寺を建てて「長遠寺」と称しましたが、1582年(天正10)の兵火で荒廃した後、玉詮院日詮が中興開祖三世日随のとき現在地へ移しました。

「甲斐国志」によると上行寺と長遠寺は2ケ寺であったものを再興の際に合わせたのではないかと記されています。

参道入口左手の題目碑、左のものは1700年(元禄13)の建立。

上行寺の向かいも「勝沼氏館跡」となっていますが、奥まで進めないので西側から回って見学へ行きます。ここは勝沼氏館跡の見学のための駐車場にもなっています。

上行寺入口から80m右手に「脇本陣跡」の標柱があります。

勝沼宿脇本陣跡

勝沼宿脇本陣は「オヘイ屋」という屋号で、小沢家が務めていたようです。

すぐ先「上町」交差点を左へ曲がり「勝沼氏館跡」へ寄っていきます。120mほど進んだ左手に入口があります。跡地はかなり広く残されていました。

勝沼氏館跡

15〜16世紀、武田信虎の弟、勝沼信友が勝沼衆を率いてこの地を拠点としました。「妙法記」によると信友は1535年(天文4)北条氏綱との戦いで敗北し、勝沼衆270人と共に戦死。その後勝沼氏を継いだのが勝沼信元で、武田親族衆の有力な一員として活躍しましたが、1560年(永禄3)武州秩父の藤田右衛門と通じたことが露呈し、武田信玄に滅ぼされました。勝沼氏は2代で滅亡しています。

勝沼氏館跡

発掘調査によると概ね3回の大改修が行われたと考えられており、現在再現されているのは戦国時代の姿とされます。

内郭は

黒川金山(北18kmほどの山中)で産出された金の生産に関わる工房であったと推定されています。

勝沼氏館跡からもう少し南へ進むと日川に架かる「祝橋」があります。

祝橋

初代祝橋は日川の上流、現在の太郎橋の位置にありましたが、1873年(明治6)の宿駅制度廃止に伴い、日川橋から柏尾の間に新道が建設され、1875年(明治8)に木橋として完成しましたが、1907年(明治40)の水害で流出してしまいました。

1913年(大正2)に勝沼駅が開通し祝村から駅へ向かう荷馬車が通れる橋として1914年(大正3)吊橋が建設されました。さらに1930年(昭和5)にアーチ型の三代目の橋が完成しました。

1985年(昭和60)老朽化に伴い、新祝橋が完成し三代目祝橋は歩道として保存されることになりましたが、2005年(平成17)琴川ダムの水を送るための水道本管を設置するための修理整備が行われました。中央のでっぱりの中に水道管が収められています。

甲州街道へ戻り、「上町」交差点から西へ進みます。すぐ右手が「勝沼宿本陣跡」です。

勝沼宿本陣跡・槍掛けの松

大名一行が泊まった時にこの松の枝に槍を立て掛けておいたところから名が付いたといいます。本陣は屋号は「池田屋」の小沢家が務めていました。

本陣を過ぎた右手にはかつては法眼寺、稲荷天神、仏国寺観音堂、見性院、泉勝院、海藏院、山伏意徳院など寺院が固まってあったようですが、現在確認できたのは泉勝院のみです。ほとんどなくなってしまったようです。

勝沼宿

蔵の先が荻原家、その先が仲松屋です。荻原家は質屋で財をなしたとされます。

かつての姿はなくなってしまった勝沼宿ですが、このあたりだけが往時の姿を残しています。

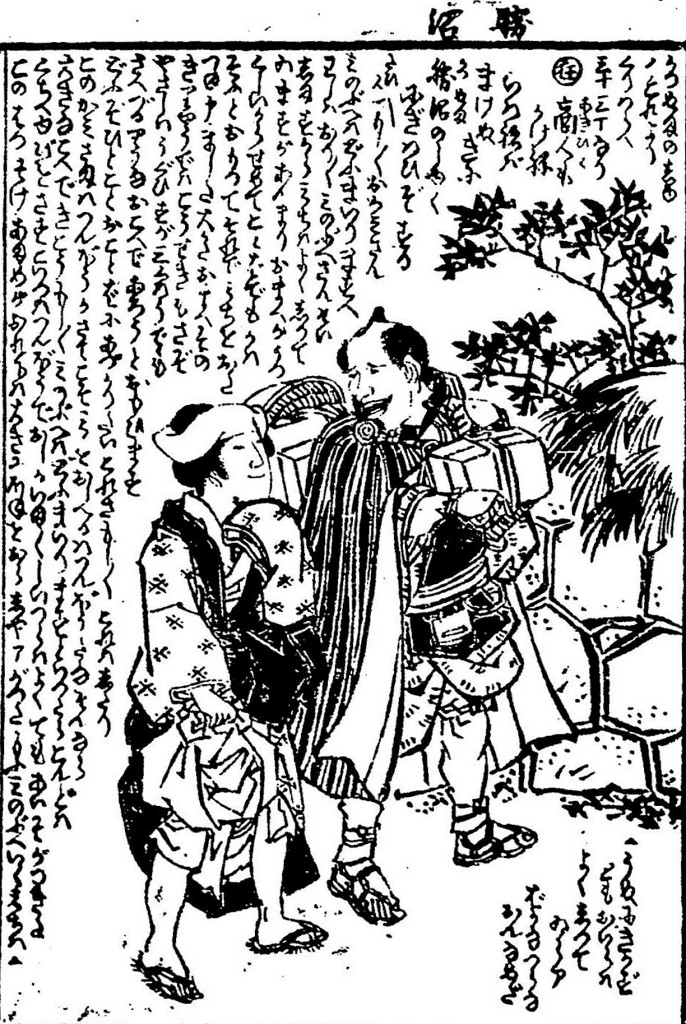

身延参詣甲州道中膝栗毛「勝沼」

勝沼宿は幕領で、1618年(元和4)に開宿しました。1656年(万治元)には市が始まり、1672年(寛文12)には上中下の三市場と六斎市の制度が設けられ、生糸などの生産物の現金化、木材、肥料や非自給物資の購入など物資集散の中心地として賑わいました。1686年(貞享3)には宿場拡大に伴い上町・中町・下町などの町名制が定められ、1843年(天保14)の記録では本陣1軒、脇本陣2軒、旅籠23軒、問屋1軒がありました。

仲松屋

主屋は江戸時代後期の建築とされます。

160m先の右手に洋風の素敵な建物の「旧田中銀行」、さらに140m先の右手に問屋跡や明治天皇行在所碑があります。

旧田中銀行博物館

明治30年代前半に勝沼郵便電信局舎として建築されました。1960年(大正9)より1932年(昭和7)頃まで山梨田中銀行の社屋として利用されていました。

ようあん坂

日蓮上人を「用有」と呼び止めたことからとも、天野養庵(医者)(要安と書かれている資料も)の家が近くにあったためとも言われています。

問屋跡と明治天皇行在所碑(勝沼学校跡)

勝沼町と等々力村の学校として南部下山大工の松木輝殷により「藤村式建築」と呼ばれた擬洋風の学校が建築され、1880年(明治13)明治天皇巡幸の際には行在所となりました。

1897年(明治30)に取り壊されましたが、玄関の柱と扉が今も保存されています。

藤村式建築

1873年(明治6)に山梨県権令(県知事)として着任した

藤村紫朗は「藤村式建築」と呼ばれる擬洋風建築を推進、

南部下山大工の松木輝殷が登用され日川学校、睦沢学校、祝学校、平等学校、錦生学校、御代咲学校、勝沼学校、韮崎学校、千野学校、竜王学校など松木輝殷による多くの藤村式学校が建築されました。睦沢学校だけが現在、甲府駅北側へ保存されています。また、

旧田中銀行博物館となっている「勝沼郵便電信局舎」も松木輝殷による「藤村式建築」です。

諸国道中金草鞋「勝沼」

『商人もかけねいはねばまけぬきに 勝沼のしゅくにきはひぞする』という狂歌が記されています。

「ようあん坂」の往還右手には十王堂、地蔵堂、正覚寺、東善院、東春庵などの寺院があったようですが、こちらも無くなっているようです。緩い下り坂の「ようあん坂」を進んでいきます。

12:20 勝沼宿をあとに栗原宿へ向かいます。

もと来た道を戻り、鶴瀬宿へ入って行きます。

もと来た道を戻り、鶴瀬宿へ入って行きます。

その先は沢沿いに右手へ入り、50mほどの場所に「八久保沢土橋」が架かっていました。恐らく写真のあたりに橋が架かっていたと思われます。

現在は渡れませんので、国道へ戻ります。国道を80mほど進み左手の民家の角に大きな石碑がありますが・・

その先は沢沿いに右手へ入り、50mほどの場所に「八久保沢土橋」が架かっていました。恐らく写真のあたりに橋が架かっていたと思われます。

現在は渡れませんので、国道へ戻ります。国道を80mほど進み左手の民家の角に大きな石碑がありますが・・

甲州道中分間延絵図にも桜木野立場の隣に山神が描かれています。

甲州道中分間延絵図にも桜木野立場の隣に山神が描かれています。

長柿洞門まで戻り、国道を横断歩道で渡るのですが、カーブとトンネルでなかなか怖いです。無事に渡り、山道に入り聖観音堂へ向かいます。

長柿洞門まで戻り、国道を横断歩道で渡るのですが、カーブとトンネルでなかなか怖いです。無事に渡り、山道に入り聖観音堂へ向かいます。

やがて崖沿いの細道、単管の手すりがありますが古いので強度を確かめながら進みなんとか下りられました。危険でしたがなかなかスリルがあり、楽しくもあります。

やがて崖沿いの細道、単管の手すりがありますが古いので強度を確かめながら進みなんとか下りられました。危険でしたがなかなかスリルがあり、楽しくもあります。

アスファルトの道に出て国道の下をくぐり、70mほどカーブの左手に「武田不動尊」の入口があります。

アスファルトの道に出て国道の下をくぐり、70mほどカーブの左手に「武田不動尊」の入口があります。

下ってきた急坂を上り国道へ戻ります。すぐ先深沢入口交差点を右手へ入り、擁壁上へ上る道を進むと「柏尾白山平経塚」がありました。

下ってきた急坂を上り国道へ戻ります。すぐ先深沢入口交差点を右手へ入り、擁壁上へ上る道を進むと「柏尾白山平経塚」がありました。

五所大神社からは国道へは下りずに山道を西へ向かうと大善寺行者堂横へ出てきました。

五所大神社からは国道へは下りずに山道を西へ向かうと大善寺行者堂横へ出てきました。

本堂から楽堂の下をくぐらず、東側の道を少し下ると右手にトイレがあり、さらにそのすぐ先左手に「理慶尼墓」があります。

本堂から楽堂の下をくぐらず、東側の道を少し下ると右手にトイレがあり、さらにそのすぐ先左手に「理慶尼墓」があります。

上行寺手前の右側は公園のようになっており、階段を上っていくと平和の塔があり、反対側に「芭蕉句碑」その先に「金毘羅神社」、奥へ進むと「雀宮神宮」があります。

上行寺手前の右側は公園のようになっており、階段を上っていくと平和の塔があり、反対側に「芭蕉句碑」その先に「金毘羅神社」、奥へ進むと「雀宮神宮」があります。

1985年(昭和60)老朽化に伴い、新祝橋が完成し三代目祝橋は歩道として保存されることになりましたが、2005年(平成17)琴川ダムの水を送るための水道本管を設置するための修理整備が行われました。中央のでっぱりの中に水道管が収められています。

甲州街道へ戻り、「上町」交差点から西へ進みます。すぐ右手が「勝沼宿本陣跡」です。

1985年(昭和60)老朽化に伴い、新祝橋が完成し三代目祝橋は歩道として保存されることになりましたが、2005年(平成17)琴川ダムの水を送るための水道本管を設置するための修理整備が行われました。中央のでっぱりの中に水道管が収められています。

甲州街道へ戻り、「上町」交差点から西へ進みます。すぐ右手が「勝沼宿本陣跡」です。