2024年11月30日

「ツール」⇒「作図・ファイル」⇒「アイコンのラベル表示」にチェックを入れると名称が表示されます。

KMLファイルに変換することでgoogle mapへのインポートもできます。

9:00 春日部駅前のコインパーキングに車を駐車します。本日は快晴。気温もちょうどいい感じです。まずは

「粕壁神明社」に寄ったのちに日光街道へ向かいます。

粕壁神明社

天明年間(1781~89)に地元の豪族九法四郎兵衛が竹藪の土中から厨子に入った神体と鏡がでてきたので祠を建てて祀ったのが始まりとされます。

公園橋(西)交差点を東西に貫く道が日光街道ですが、その前に古利根川へ向かい、

蔵と

「千住馬車鉄道開通のレリーフ」を見学してみます。

商家の蔵

江戸時代のこのあたりは米問屋などの商家や旅籠が多く立ち並んでいました。街道の北側の商家は古利根川沿いまで蔵を連ね、船を乗り付けて荷を上げ下げしていました。現存している建物は幕末から明治期にかけて建てられたものが多いです。

千住馬車鉄道開通のレリーフ

旅人の便宜をはかるため、1893年(明治26)千住から粕壁間の日光街道に、ラッパの警笛を響かせながら鉄道馬車が走りました。しかし東武鉄道が開通したため、1899年(明治32)には廃止されました。6年間の短かい営業期間でした。

日光街道へ戻り、杉戸宿へ向けて進んでいきます。60m先、左の路地へ入ると

「山中千手観音堂」があります。

山中千手観音堂・増田眠牛墓

元は粕壁の山中というところに祀られていました。江戸時代の俳譜師

増田眠牛が千手観音を背負いこの地を行脚していました。粕壁宿の米問屋伊勢平の家に宿泊するようになり、伊勢平が好意で建てた観音堂で生活し、眠牛はこの地で一生を終えました。眠牛を慕う人々は観音堂の境内に墓標を建てたとされます。

さらに数十メートル先、右手の駐車場前に

「問屋場跡」の案内板があります。左手駐車場あたりが、

名主であった

見川家の跡となります。

問屋場跡

埼玉りそな銀行の建物があったようですが、近年取り壊され現在は駐車場となっている場所が問屋場の跡です。

永嶋庄兵衛商店・浜島家住宅土蔵(山田商店)

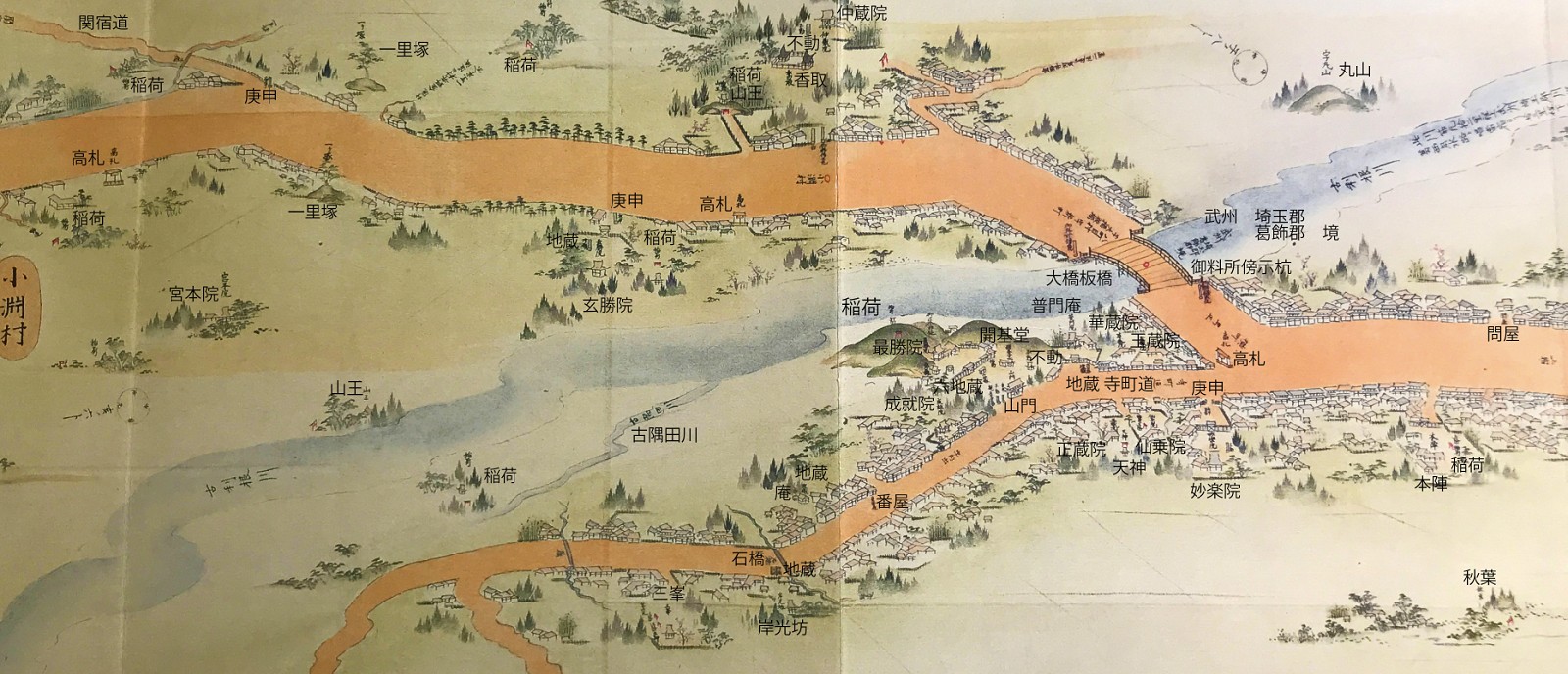

日光道中分間延絵図「粕壁宿」

粕壁宿は1616年(元和2)に宿場として定められたとされます。1636年(寛永13)に日光東照宮が完成し、将軍・諸大名の参詣で日光街道の各宿場は一段と賑わいました。江戸時代の終わり頃の記録では、名主3軒、本陣1軒、問屋場1軒、寺院8軒、旅籠45軒、家数159軒がありました。

新町橋(西)交差点は、日光街道と

寺町通(岩槻道)との分岐点で、右へ曲がるのが日光街道、直進が寺町通(岩槻道)です。角の左手が

「山田半六商店跡」、右手が

「高札場跡」です。

高札場跡と山田半六商店跡

山田半六商店は、「東講商人鑑」1855年(安政2)に

「紙荒物塩粕干鰯・山田半六」と記載されている商店でした。江戸末期の建物が昭和後期まで残っていたようですが、現在は取り壊されています。

日光街道から外れ、寺町通を進んでいきます。正面に

最勝院があります。

最勝院(さいしょういん)

この付近は「寺町」と呼ばれており、寺院が集まっています。かつては岩槻の慈恩寺観音堂の別当でしたが、1504年(永正元)僧奝尊により現在地へ移転したと伝わります。

最勝院には1872年(明治5)に

粕壁小学校が置かれ、1909年(明治42)には粕壁税務署などに利用され、大相撲の地方巡業、サーカス、村芝居、武道大会等などに境内が利用されてきました。

また、1893年(明治26)に粕壁から越谷、草加を経て足立区千住までも結んで開業した

千住馬車鉄道の

起点でした。

本堂の西側に

「春日部重行の墓」があります。

春日部重行の墓

樹齢数百年のシイノキが茂っています。

春日部重行

1333年(元弘3)

新田義貞の鎌倉攻めに従い軍功をあげたことにより、上総の国山辺南部とこの春日部の

地頭職を任ぜられました。1335年(建武2)足利尊氏が建武政権に対抗したときは南朝の後醍醐帝に従い奮戦しましたが、1336年(延元元)

三条河原の戦いで敗れ、京都修学院鷺の森で自刃したとされます。遺骨を持ち帰り、現在地へ葬ったと言われています。

最勝院をあとに、最勝院前を左へ向います。古利根川へ注ぐ古隅田川に架かる

十文橋を渡るとすぐ左手に

「古隅田川十匁渡し跡」の石碑があります。

十文橋と古隅田川

古隅田川十匁渡し跡

明治中頃までここに「十匁の渡し」がありました。1890年(明治23)、十文橋の袂に居住していた岩松初五郎(駐車場横の岩松工房)が橋を架け、賃を取り往来の人達に利用されていました。

新町橋(西)交差点方面へ戻ります。左手に

「普門院」があります。

普門院

1607年(慶長12)に僧尊雅が創建したと伝わります。

新町橋(西)交差点で左へ曲がり、新町橋を渡る手前に「新町橋・

上喜蔵河岸跡」と書かれた標柱があり、すぐ左の道へ少し入っていくと上喜蔵河岸の石垣と言われる石を見に行きます。

新町橋・上喜蔵河岸跡・上喜蔵河岸石垣跡地

「切込みハギ」という工法による石積とされます。

新町橋で古利根川を渡り、信号がある交差点で右へ曲がり、すぐに再び右へ曲がります。

「八坂香取稲荷合社」があり、その隣に

「仲蔵院」があります。

八坂香取稲荷合社

創建年は不詳ですが、社蔵の棟札や1850年(嘉永3)の『鎮守香取大明神来歴』によると1558年(永禄元) 仲蔵院の僧、秀宥が再建したと伝わります。1903年(明治36)に境内社だった稲荷神社と八坂神社(牛頭天王)を合殿とし、1912年(明治45)には樋籠の香取社を合祀しています。

1876年(明治9)に

和算家栗原伝三郎によって奉納された

算額が残されているそうです。

栗原伝三郎

1839年(天保10)粕壁に生まれ、独学で和算を学び「近道流算術師」と名乗り、近隣の子供たちに算術を教えました。明治初期に行われた地租改正において、土地の測量にあたり、測量図面3部16冊を作成しました。1910年(明治43)没。春日部市八丁目の東福寺に墓碑があります。小淵山観音院、春日部市郷土資料館などにも算額が残されています。

仲蔵院

1558年(永禄元)秀宥大和上によって開創されました。宝永年間(1704-1711)には伽藍を焼失しましたが、1815年(文化12)に当時の住職であった傳應大和上が再建しました。

日光街道へ戻り、住宅地の中を400mほど進むと

「小渕一里塚跡碑」があります。

小渕一里塚跡碑・庚申塔

両側とも榎が植わっていたと言われています。傍らには1832年(天保3)の庚申塔があります。

100mほど先に二股があり、ここに

道標があります。

小渕追分道標

左手が庚申塔道標で、「青面金剛 左日光道」とあり、1754年(宝暦4)の建立。小さいほうは1709年(宝永6)の建立で、「左方あふしう道 右せきやと道」と刻まれています。関宿道は右手へ分岐し下総国関宿城下へ向かう脇往還です。絵図では四里余りとなっています。

二股を左手へ進んでいきます。100mほどで国道4号へ合流し、すぐに国道16号を横切り320mほど左手が

「小渕観音院」です。

小渕観音院の仁王門

建立は1689年(元禄2)と言われています。かつては二階に釣り鐘があり、屋根は茅葺きでしたが、1876年(明治9)に瓦葺きに葺き替えられ、2015年(平成27)山門全体の補修がされました。しかし、仁王像は補修されている様子もなく、朽ちてしまうのではないかと心配です。

芭蕉句碑

『ものいえば 唇さむし 秋の風』

葛飾芭蕉門下の俯不干(ふかん)による建立。不干は隣村の旧内牧村の南蔵院の修験で、有力な俳諧グループであった老茄園の師匠でした。

芭蕉と円空

芭蕉が奥の細道に旅立ったのは1689年(元禄2)です。この頃、円空が観音院に逗留していました。芭蕉と円空は観音院で遭遇していたのではないかという話があるようです。観音院には

「円空仏」が7体残されています。

小渕観音院

1258年(正嘉2)建立と言われる古刹です。本尊は平安時代に制作されたと言われる観音菩薩立像で、利根川(現古利根川)の洪水でこの地に流れ着いたと「小渕山本尊記」に記されています。本堂は1800年(寛政12)に再建されたものです。

普門院供養塔・二十六夜塔・天満宮石祠

「二十六夜塔」は、1842年(天保13)に小渕近隣の藍染職人達が建立したものです。「天満宮石祠」は、1824年(文政7)に奉納された菅原道真を祀ったものです。

花塚

『我影のうつるを月の光哉 かつしか老茄園門人 翫月庵一友』

1856年(安政3)花を供養する石碑で、秋月庵社中は華道のグループで、翫月庵一友(松本仁助)が代表でした。

小渕観音院をあとに日光街道である国道4号を700mほど進んでいきます。歩道にモニュメントがありました。

36度線モニュメント

国道4号と北緯36度線が交差する地点にモニュメントが建立してあります。

さらに500mほど国道を進み、中古車屋さんのある信号左手に

「大作桃塢の生家」、信号を右へ曲がり130mほどで

「本郷香取神社」があります。境内には江戸時代に使用されたと思われる力石がところどころに置かれています。

本郷香取神社

詳細は不明ですが、日光道中分間延絵図には記載があります。

「本郷馬鹿囃子」は、一般に「葛西囃子」と言われる祭り囃子の一つであり、馬鹿面をつけた馬鹿踊りが加わります。1852年(嘉永5)の古文書には、すでに記録が遺されており、江戸時代後期には村の鎮守である香取神社の祭礼として実施されていたと考えられています。

大作桃塢の生家

大作桃塢(おおさくとうう)は、1841年(天保12)本郷村のこの場所で生まれました。12歳で百間村(宮代町)の西光院において山科公子に漢詩を学び、さらに江戸へ出て新井稲亭について学問を修め、本郷村に戻ってきました。

父である大作有隣の寺子屋である

「文中蔚堂」を引き継ぎ、漢字、四書五経、東鑑、詩文等を教えました。明治以降になっても

「豊秋教舎」として教え、1927年(昭和2)87歳で亡くなりました。

500mほど国道を進むと二股に別れ、日光街道は国道と別れて左手の道へ入っていきます。本郷村から堤根村へ入っていきます。すぐ先左手に

「九品寺」、その門前が

「堤根立場」でした。九品寺の境内には

「庚申塔道標」が残っています。

堤根立場

往時、九品寺向かいの高野家が立場を営んでいました。

庚申塔道標

1784年(天明4)堤根村の農民42人が協力して新川村(春日部市)の石工、星野常久が制作しました。

台座には明治期の

測量几号が刻まれています。

九品寺

1700年(元禄13)に没した宅道の開山とされます。

九品寺から250mほど先の左手に小さな祠の

「第六天」があります。

第六天・高札場跡

日光道中分間延絵図にも記載があり、絵図から拝察すると往時は石碑があっただけのようです。この第六天の向かいに

高札場があり、その奥に

稲荷があったようです。この稲荷は香取神社へ合祀されたようです。

さらに160m進み、右手の「上本村集会所」の横を通り、国道4号を突き抜けると

「香取神社」の参道になります。

香取神社

創建年代は不明ですが、国道沿いの一の鳥居に1337年(延元2)が刻まれていたため、それ以前と思われます。社殿は1620年頃(元和年間)に改修されました。境内の三峰神社は、1913年(大正2)以降、稲荷・八幡・白山・第六天を合祀し、1920年(大正9)に拝殿を改築、1974年(昭和49)全面改修がなされました。

香取神社をあとに日光街道へ戻り、100mほど進むと国道4号に合流します。国道を200m進むと右手に

「馬頭院観音寺」があり、境内に町内最古の

板碑があり、また

「新知学校跡」でもあります。

馬頭院観音寺

創建は不明ですが、中興開山は宥盛和尚で、1649年(慶安2)に亡くなっています。本尊は伝教大師(天台宗の祖、

最澄)の作と伝わるそうです。

板碑

1270年(文永7)の年記があり、杉戸町内最古のものです。

石塔婆は住職墓地に建てられていたもので、緑泥片岩に阿弥陀如来の種字キリークと年記が刻まれています。

新知学校跡

1873年(明治6)堤根村と本郷村との連合で設置され、仮校舎を馬頭院に、分校を本郷村に開校しました。後に堤郷尋常小学校となり、1902年(明治35)に移転されるまで長く馬頭院に置かれていました。

馬頭院観音寺をあとに300mほど進んだ花屋さんの前を右へ曲がると

「鹿島神社」があります。花屋さんの前あたりに

高札が掲げられていました。

鹿島神社

詳細は不明ですが、日光道中分間延絵図には同じ場所に「稲荷・天神・鹿嶋」と記されています。

日光街道へ戻り300mほど国道を進むと堤根交差点から国道と別れ、左手の旧道へ入っていきます。人家の密集する旧道を500mほど進むと右手の人家前に

一里塚の案内板があります。

三本木一里塚跡

往時、一里塚上には榎が植えられていました。明治時代半ば以降に、交通の発達などによって取り壊されてしまいました。

100m先を右へ曲がると

「万福寺跡」、さらに奥の緑道を越えて

「八幡神社」があります。

万福寺跡・八幡神社

万福寺は、1872年(明治5)の廃仏毀釈により廃寺となり、八幡神社のみ残りました。1877年(明治10)仮設説教所を設立し、1884年(明治17)酬恩社教会となっています。

日光街道へ戻り、さらに400mほど進むと右手に杉戸町役場があり、駐車場へ入っていくと大きな石碑があります。

明治天皇御駐輦記念碑

明治天皇は1876年(明治9)と1881年(明治14) 東北地方へ向かう途中、杉戸で休憩をとりました。明治14年のときにこの場所(北葛飾郡役所)で休憩をとり、明治9年は問屋場で休憩をとりました。

来迎院の手前右側の立派な門構えの商家が

「豊島屋」です。豊島屋の角に

道標がありました。

豊島屋・関口式右衛門邸

1822年(文政5)創業とされ、現在14代目。造り酒屋としては6代から8代と伝わり、江戸期からの老舗でしたが、2022年(令和4)に閉業してしまいました。

道標

「○○方面」と彫られているのですが、読み取れません。明治から昭和のものと思われます。

豊島屋の角を右へ曲がると

「来迎院」があります。

来迎院

1189年(文治5)奥州合戦の際に、田村秀時は主君の命により奥州藤原氏の守護仏とする運慶作の不動明王を持ち出し、陸奥国田村郡三春(現福島県田村郡三春町)で隠れていました。その後、秀時は当地に移り住み、1192年(建久3)「袒願坊幻夢」を名乗り、この不動明王像を本尊とする寺「袒願寺」を創建しました。

その後の戦乱で寺は焼失し、勢至堂のみが残されましたが、1577年(天正5)に

宥休によって中興され、

「来迎院」と称しました。

1691年(元禄4)ある村民の母親が目を患い、視力を失ってしまいます。子は21日間来迎院を訪れ祈願します。満願の夜、子は夢を見ます。本尊が現れ、母親の眼を取り、代わりに白い球を入れる夢でした。すると翌朝母の病が治りました。来迎院が

眼病のご利益の寺として伝えられる由縁です。

来迎院の墓地に

「市川節堂寿碑」と彫られた大きな石碑がありました。

市川節堂寿碑

上野国(群馬)川戸村で生まれ育った節堂は若い頃より学識豊かで特に書法に優れていましたが、身体が虚弱だったため伊香保温泉に逗留し、療養していました。たまたま安戸村(幸手市)から来ていた人々に懇願され、安戸村の子弟の教育にあたることになりました。

1874年(明治7)杉戸学校の開設に伴い、同校に迎えられ、教育に尽力しました。しかしまもなく病を得て退職し、療養の傍ら地域の子どもの教育に専念しました。節堂71歳のときに感謝の碑が建立されました。裏面には

『所得て住もうれしなおひかみのこのかつしかの清き地にしも』と節堂の歌が刻まれています。

日光街道へ戻り、少し進むと右手に

「伏見屋」があります。

伏見屋・伏見屋久五郎邸

伏見屋は商家でしたが、現在は酒類販売業を営んでいます。建物は建て替えられていますが、蔵は150年以上とされます。1748年(寛延元)創業の釡屋(かまや)の名酒「力士」、「杉戸宿」などのお酒が購入できます。

100mほど進むと高札場が復元されています。そのすぐ先に

「近津神社」があります。

杉戸宿高札場

日光道中分間延絵図では、高札場は東脇本陣の先に描かれています。

口伝ではこの高札場で衆人の監視の下、罪人の懲罰を行ったようです。後に懲罰を行った場所は高札場から蔦屋に変更になったと伝わります。

歩道が広く取られていますが、ここは

「南側用水路」の跡地です。

南側用水路

南側用水路は江戸時代の初期の1660年(万治3)利根川筋・本川俣村に葛西用水の取水口が作られた際に、その支流として当時の幸手領南側一帯(幸手市から杉戸町を経て春日部市まで)に農業用水を供給するために設けられました。杉戸町を9.5kmに渡り流れる南側用水路は、大切な農業用水路としての役割を果たすとともに魚が泳ぎ、沿線の人々の生活に深く関わりながら、身近な水辺として親しまれてきました。

しかし、農業用水のパイプ化により1988年(昭和63)用水路としての役割を終えました。

現在は遊歩道として整備されています。

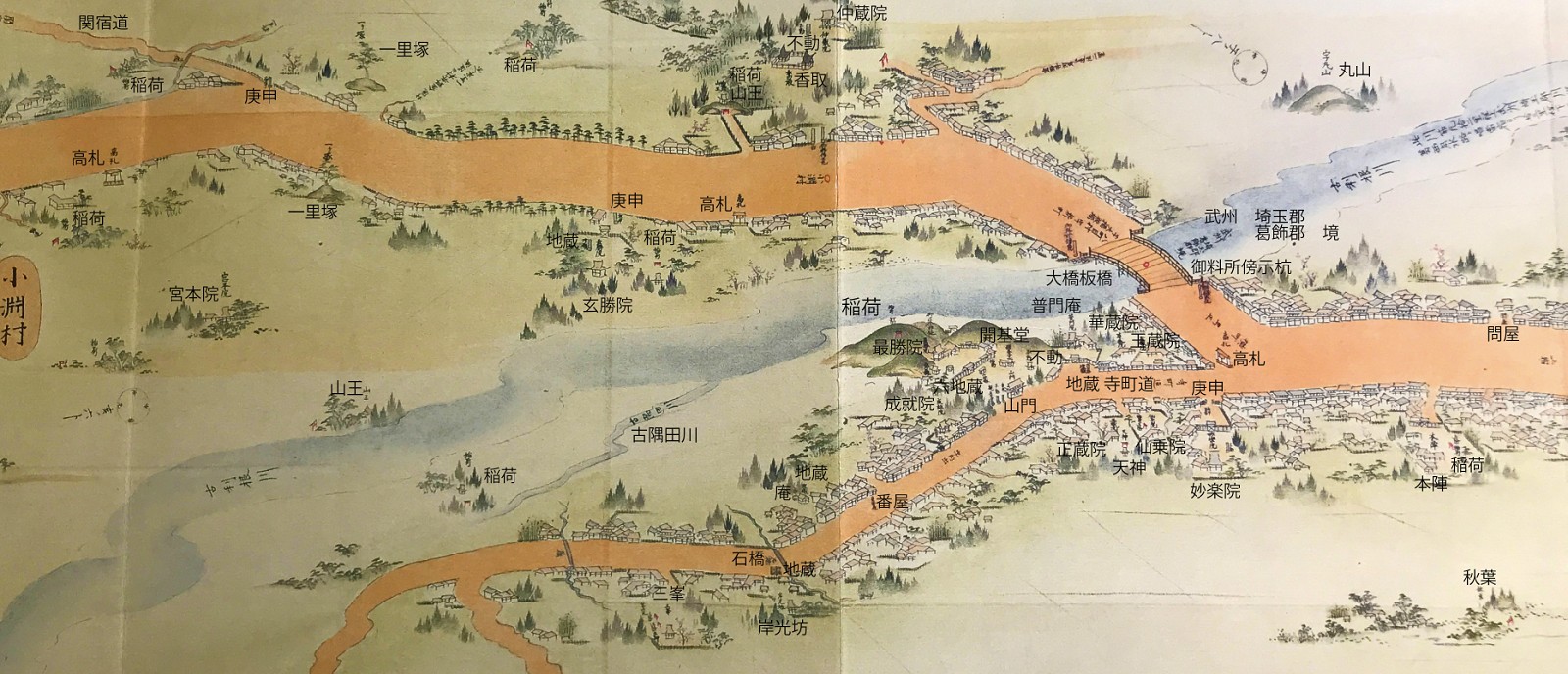

日光道中分間延絵図「杉戸宿」

近津神社

創建年は不詳ですが、1684年(貞享元)には本殿を建立しているため、それ以前と考えられます。1858年(安政5)に社殿を再建しています。関東大震災により拝殿が全壊し、1929年(昭和4)に再建しましたが、2001年(平成13)に全焼、近年再建されたようです。

見返り狛犬と富士塚

見返り狛犬は、1864年(元治元)建立です。

近津神社からトイレに行こうと、次の路地を左へ入り、古利根川沿いにでます。

「竣工記念碑」があり、古利根川流灯まつりについて書かれています。流灯ふれあい館のトイレを拝借しました。休日もトイレは使用できるようになっていました。

竣工記念碑

古利根川流灯まつりは、昭和初期頃に始まり、杉戸町と隣の宮代町との境を流れる古利根川を利用して、杉戸町・宮代町の商店会が協力し、「流燈曾」として、工夫を凝らした灯篭を浮かべ、店のPRを兼ねたイベントでした。その後、中断時期を経て1990年(平成2)「古利根川流灯まつり」として復活しました。

流灯ふれあい館前を通り、回り込んで

「東福寺」へ。

東福寺

創建年代は不詳です。1461年(寛正2)火災により堂宇を焼失、一色某が再建しましたが、1554年(天文22)再び火災にあったため、一色直勝が本堂を再建したと伝えられます。1615年(元和元)上杉戸から現在地へ移ったとされます。

「新編武蔵風土記稿」によれば、1623年(元和9)僧栄慎が創建し、1814年(文化11)僧祐教の法流が相続したと言われています。

東福寺から日光街道へ戻り、宿内を120m進むと右手奥に

「神明神社」があります。

神明神社

毎年7月の八坂まつりは「天王様」と呼ばれ、夏祭りで賑わいます。石造りの常夜灯が2台ありましたが、現在は土台のみ残されています。本殿左手に白山・天満宮・稲荷の境内社が祀られていました。

神明院は神社に隣接してありましたが、明治のはじめに廃寺となっています。

さらに60m先右手に

名主問屋渡辺家跡、釘屋嘉右衛門宅跡、問屋場跡と続きます。

名主問屋渡辺家跡・釘屋嘉右衛門宅跡

十返舎一九の「奥羽一覧道中膝栗毛」があり、杉戸宿が登場します。野次さん、喜多さんが杉戸宿の

旅籠屋釘屋嘉右衛門宅に泊まった時のことが記されています。十返舎一九は実際に「釘屋嘉右衛門宅」に宿泊したようです。

杉戸宿

杉戸宿は1616年(元和2)日光街道の宿場として命じられ、上町・中町・下町ができ、1625年(寛永2)新町が清地村から編入され、その後九軒茶屋、横町・河原組なども加わり大きくなってきました。1843年(天保14)の記録では家数365軒、人口1663人、本陣1軒、脇本陣2軒、旅籠46軒がありました。

問屋場跡・明治天皇御休所址

明治天皇は1876年(明治9)と1881年(明治14) 東北地方へ向かう途中、杉戸で休憩をとりました。明治9年のときにこの場所で休憩をとり、明治14年は北葛飾郡役所(杉戸町役場)で休憩をとりました。

問屋場跡の道を挟んだ隣に

「とらや薬局」があります。

とらや薬局

漢方医「虎屋」は、内山周文の屋号で、屋号「虎屋」は、そのまま薬局に名を伝えています。

問屋跡の裏手に回ると

「伊奈稲荷神社」があります。

伊奈稲荷神社(問屋場稲荷)

問屋の裏にあったことから、

「問屋場稲荷」と呼ばれていました。当時の

花柳界の人々から深く信仰されていました。本殿の鰐口には下町で働く22名の女人衆世話人の名が刻書されていることからもそのことが伺えます。

とらや薬局まで戻り、80mほど左手の空き地が

「漢方医虎屋跡」のようです。現在は案内板も何もありません。

漢方医虎屋跡

漢方医「虎屋」は、内山周文(虎屋善蔵)の屋号で、杉戸宿の信頼される名医で、昭和期まで診療医として地域医療を担っていました。

内山周文(虎屋善蔵)

善蔵は俳諧をたしなみ、『多少庵俳檀史』には、善蔵について「内山小蓑、通称は善蔵杉戸の人なり、有名なる小児科の医家にて家号を虎屋」、「医才は神に通じ」、「小児の疳は虎屋の門をくぐれば診を請けおはざるも全治す」と記されています。また、善蔵は岩槻藩士・教育者・儒学者である

児玉南柯との親交がありました。1796年(寛政8)には、善蔵は南柯を家に招いて講義を受け、以降も親しい付き合いが続きます。1809(文化6)年に起きた、杉戸宿中町から新町にかけての大火の際には、翌日すぐに南柯が杉戸まで見舞いに来ており、2人の親睦の深さを思わせます。

虎屋跡の向かいのビル付近が

東側脇本陣跡、その隣が

本陣、さらに4軒先が

西側脇本陣跡になります。西側脇本陣跡の向かいの小林質店が

伊勢屋長兵衛邸跡です。その奥、突き当りに

愛宕神社があります。

東側脇本陣蔦屋権左衛門・吉兵衛跡

脇本陣は本陣を挟み、東西に1軒づつありました。東脇本陣は1697年(元禄10)には権左衛門の屋敷でしたが、明治初期の絵図には蔦屋吉兵衛の名が見られます。

本陣跡

本陣は、長瀬清兵衛が長く務めていました。当主が女性だった時期には長瀬家の家屋を利用し、本陣役は年番で高館屋七兵衛、蔦屋吉兵衛、海老原市左衛門、釘屋嘉右衛門などが勤めました。1857年(安政4)幸手宿の名主兼問屋の中村右馬之助家から養子をとり長瀬家を継いだことで本陣役が長瀬家へ戻りました。

東側脇本陣と道標

西の脇本陣は、小林質店の向かいにあたる場所で、酒屋伝右衛門が務めていました。酒屋伝右衛門は杉戸宿旅籠組合の惣代も勤めていました。

道標には

「関宿方面 粕壁方面」と彫られています。

小林質店(伊勢屋長兵衛邸)跡

鎮守・愛宕神社の参道に建つ小林質店は、かつては「伊勢長」と呼ばれる造り酒屋でした。1852年(嘉永5)に建てられた蔵造りの古民家は2011年(平成23)の東日本大震災で崩れ、取り壊されています。

伊勢長は、初代伊勢屋長兵衛(1783年(天明3)没)が酒造を目的に、伊勢の小林村(三重県伊勢市)から杉戸の地へ移り住み、創業したと伝えられています。酒造店は明治20年代に店を閉じ、杉戸郵便局、小林質店と移り変わりました。

愛宕神社

1705(宝永2)の勧請と伝わります。この年の大水の際、愛宕様の像が当地にあった香取神社の大銀杏の元に流れてきたそうです。この像が合祀され「愛宕香取合社」となりました。明治の初めに社号を「愛宕神社」に改められました。大火の経験のある杉戸では、火伏せの神としても深く信仰されています。

銀杏観音と力石

愛宕神社北西の築山には

「荒神社」が祀られています。荒神社は1376年(永和2)年に坂東武士が、古利根川をさかのぼってきた際に風波が荒んだため、ここに舟を着け、守り本尊を祀ったと伝えられます。

1598(慶長3)年に御嶽山が合祀され、大天狗神が建ち、1685年(貞享2)に稲荷神社も合祀されたとされています。

日光街道へ戻り、80mほど進んだ右手が

「渡辺金物店跡」です。

渡辺金物店跡

渡辺金物店は横町の名士・渡辺家から分家となった先々代が創業したそうです。平成に入り看板を降ろしました。

路地の左手に近年建てたと思われる御成道への道標があります。ここを左へ曲がり、寄り道していきます。

「御成道」は幸手宿へ向かう古往還で、日光街道が整備される以前の古道です。突き当たるまで160mほど進み、右へ曲がり25mほど左手から稲荷神社へ入ります。

稲荷神社

稲荷神社の裏手から杉戸富士浅間神社、厳島神社の境内へ繋がっています。

杉戸富士浅間神社

富士講の人びとは、連れだって実際に富士山を登ったり、身近にある塚を富士山と見立ててお参りしたりすることで、信仰を深めていました。

ちなみにどの富士塚からも、かつては富士山が見えたそうです。

芭蕉句碑

『八九間 空で雨ふる柳哉 はせ越』

富士浅間神社の塚のふもとには大きな自然石が埋め込まれています。『続猿蓑』に載る連句の、発句です。句碑を建てることになったいきさつはわかっていません。

厳島神社

江戸時代、このあたりは古利根川舟運の荷揚げ場であり、茶屋や料理屋が軒を並べる活気のあるところでした。

厳島神社には弁財天像が奉安され、「弁天様」と親しまれています。当社は女人守護、技芸上達の神として、働く女性からの信仰を集めています。

日光街道へ戻ります。すぐ先左手に

「角穀跡」があります。さらに60m左手に

「宝性院」があります。

角穀跡 小島定右衛門邸

ここは東の「枡型」になっていました。

かつて敷地内には、表の蔵(袖蔵) に続きさらなる他の蔵3つが連なり、敷地を囲む外塀にも収納空間があったといいます。創業は2代目小島定右衛門によるそうです。屋号は枡形の通りの「角」にある「米穀問屋」を意味しています。日本橋蛎殻町や門前仲町といった場所の4つの商店と情報を共有し、相場の変動にあわせた米取引を行いました。米の輸送する際には、近くを流れる古利根川を利用していたそうです。

宝性院(杉戸不動尊)

1560年(永禄3)に、

幸手城主一色氏が安産と子供の成長を願い、不動堂を建て安産不動明王を安置し

「不動坊」と称したことから始まったといわれています。1616年(元和元)に宝性院と改称したと伝わります。1857年(安政4)年には成田山と菅谷山の不動明王を勧請し、あわせて3体がお堂に祀られています。

1616(元和2)年建立の伽藍には本尊・大日如来が祀られています。

また明治期には、郡役所や小学校(杉戸学校)が置かれたこともあります。

日光街道道標

道標を兼ねた馬頭観音です。大きく「日光道中」と刻まれています。この道標は先程の「御成道」の道標があった古往還入口にあったものです。日光道中分間延絵図では「幸手宿出ル廻リ道也」と記されている場所です。

14:00 次の宿場

「幸手宿」へ向けて進んでいきます。