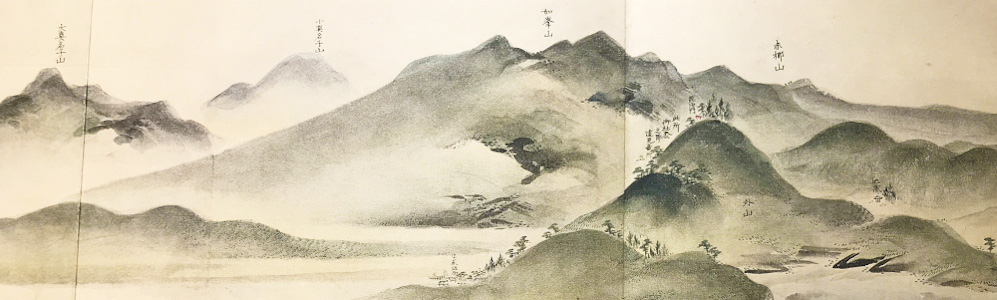

2024年11月23日

「ツール」⇒「作図・ファイル」⇒「アイコンのラベル表示」にチェックを入れると名称が表示されます。

KMLファイルに変換することでgoogle mapへのインポートもできます。

春日部駅近くのコインパーキングへ車を駐車し、東武伊勢崎線へ乗り「北越谷駅」へ向かいます。

9:00 北越谷駅を出発します。まずは日光街道へは向かわずに、西側の出口をでて300mほどにある「浄光寺」へ向かいます。 今日は風が強いです。気温はそれほど低くないですが、風が強く体感温度が下がります。かなり寒く感じる厳しい一日になりそうです。

五智如来堂

大房の薬師堂にあった「五智如来」です。1990年(平成2)薬師如来とともに浄光寺へ移されました。1718年(享保3)から1720年(享保5)にかけて奉納された青銅による五体の立像で、江戸の鋳物師太田駿河守正儀です。寄進者は江戸安針町講中をはじめ武州草加町、同瀬崎村、その他大房・大林・大沢など広範囲の講中が名を連ねています。

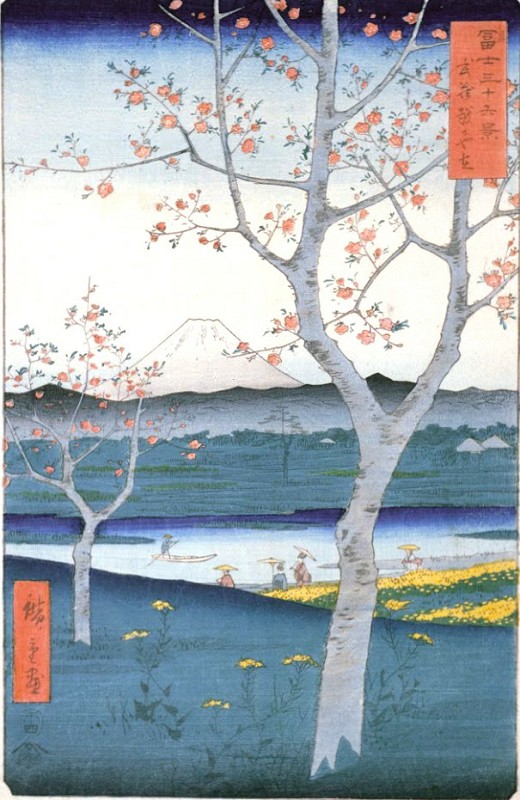

元荒川

気持ちよく歩ける元荒川の遊歩道を500mほど進むとようやく日光街道へ合流します。ここからは日光街道を進んでいきます。すぐ左手の土手に道標があります。大房の薬師堂

薬師堂は806年(大同元)に創建され、「鵜の森の薬師」、「大江りの薬師」などとも呼ばれていました。飛騨の宮大工左甚五郎が日光東照宮修理の途中、夕立にあったため立ち寄り、あまりにも朽ちていた堂を見かねて一夜にして新たな堂を建立し、その足で急ぎ日光へ向かったとの伝説が残っています。 1597年(慶長2)徳川幕府より御朱印を受けた由緒あるお堂で、薬師様を祀っていましたが、老朽化のため1990年(平成2)に浄光寺の薬師堂へ移されました。

大林寺

1720年(享保5)下総国五霞村の東昌寺の住職大震和尚の懇望により、大林村弥惣右衛門が敷地を寄進して建立され、「大林庵」と称しました。大震和尚の師大安和尚が開山。 その後大震和尚は江戸と関宿往復の途次大林庵を中継の宿泊所にあて、隠居も当所に定住しました。この間大震和尚は境内地に秋葉権現堂と稲荷社を勧請して万人講を取り立てました。 1805年(文化2)には「尼僧庵」となり、山王山東昌寺の門徒に組入れられて大林寺と改称しました。大震和尚

大久保彦左衛門の末孫にあたる大久保権兵衛の子「万之助」です。大久保彦左衛門家は旗本、実父は大久保権兵衛、芸州広島藩の家臣、実母の実家は加賀藩、亀田大隅守との家臣であったとされます。 15歳の時、下谷龍谷寺で出家し、のち下谷龍谷寺・関宿東昌寺・広島国泰寺の住職を歴任、大林庵で81歳の生涯をとじました。

大林香取神社

創建などの詳細は不明ですが、日光道中分間延絵図にも記載があります。稲荷、天神も描かれていますので、小さな祠はそれらかもしれません。 境内には1720年(享保5)の青面金剛像、1788年(天明8)の文字庚申塔、1828年(文政11)と1835年(天保6)の猿田彦大神、また1928年(昭和3)の農業協同組合育成経過記念碑などがあります。 日光街道へ戻り、少し進むと旧大林村から旧大里村へ入っていきます。セブンイレブンの向かいにコンクリートの小さなスペースに収まった庚申塔があります。

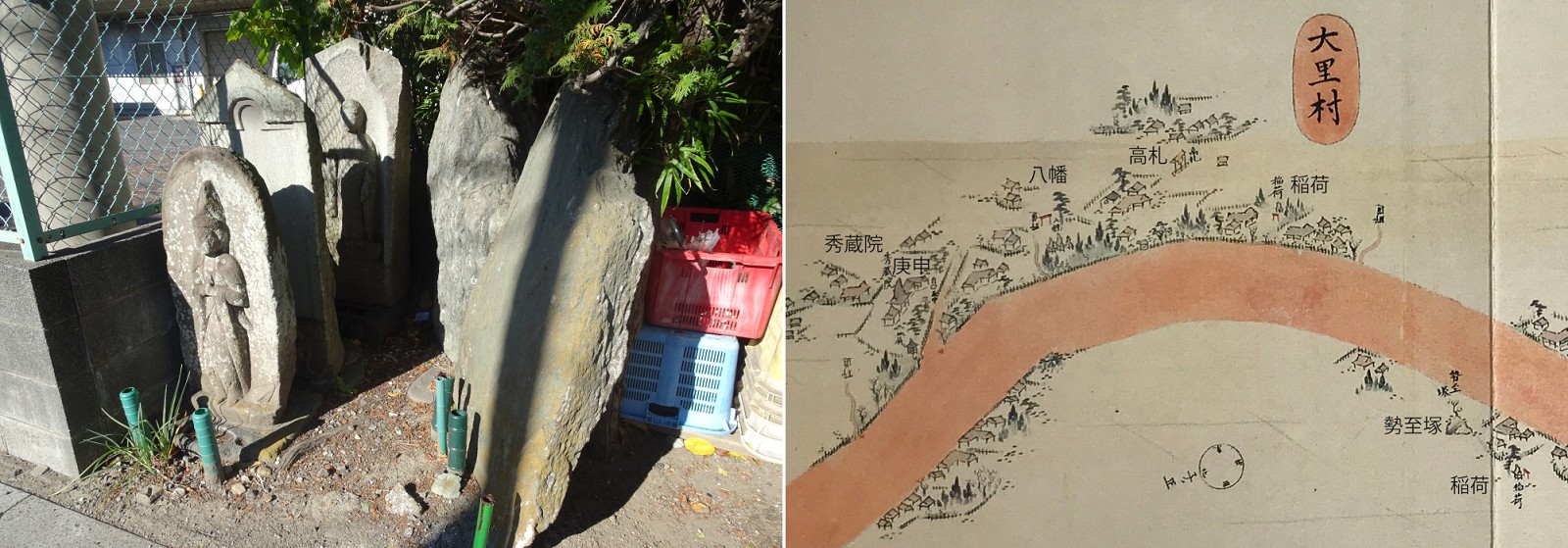

勢至塚跡?

1790年(寛政2)の庚申塔、1698年(元禄10)の観音像、1628年(天和2)の地蔵、1669年(寛文9)の「奉造立石仏供養、衆中拾三人為二世安穏也」と刻まれた供養塔があり、13人の名が刻まれています。 日光道中分間延絵図を見ると、この付近に「勢至塚」が描かれています。「勢至(せいし)」とは勢至菩薩のことで、阿弥陀如来の脇侍として知られる菩薩で、阿弥陀三尊の一尊です。 旧大里村の日光街道を進んでいきます。低層の住宅街ですが、相変わらず車の通行が多いです。しばらく進むと右手に墓地がありますが、ここが「秀蔵院跡」になります。 さらに国道4号線の高架下をくぐり、右手側道を数十mの場所に「大里稲荷神社」があります。

第六天

勧請年は不明ですが、足の病に霊験あらたかであり、つねに「わらじ」が奉納されていたとされます。祠の中には算額が収められていました。下間久里の高橋要蔵が1862年(文久2)に奉納したものです。 すぐ先の畑の中の道・・という感じの路地を左へ入っていくと「下間久里不動堂」があります。さらにすぐ先左手の阿弥陀堂がある墓地が「開演寺跡」とされます。

下間久里不動堂の石仏

1772年(安永元)の月山湯殿山羽黒山供養塔、1825年(文政8)十一面観音供養塔、同年の青面金剛、(文政4)の庚申塔、1665年(寛文5)の庚申塔、1759年(宝暦9)の勢至供養塔、1747年(延享4)の弁才天の石祠が一列に並んでいます。また、開演寺の僧の墓石とみられる卵塔墓石が数基ありました。

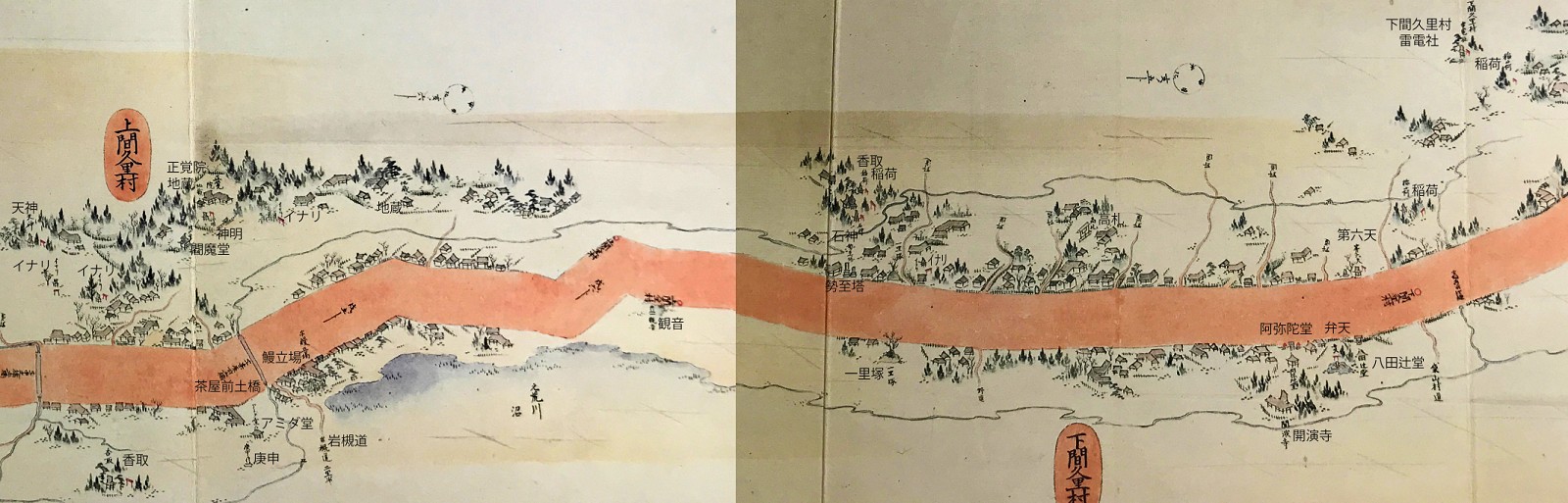

日光道中分間延絵図「下間久里・上間久里」

上間久里の日光道は本村の間を屈曲して通っていましたが、後に元荒川の川添地(1706年(宝永3)の改修で古川となる)に直道で付け替えられました。往時はまだ元荒川が流れていました。 1703年(元禄16)下総国の領主水野勝長が結城に城を築くことになり、この時家老水野長福が城地見分のため日光街道を通り結城へ向かいました。この際の紀行文の上間久里の項では「道に沿って川が流れている。漁をしている者が多い。川端の茶店はみなよしず張りである。夏はさぞ涼しいであろうと言うと、土地の者は仰せのごとくこの川は荒川の流れで水勢強く、炎天にも夏を忘れて立ちとどまる旅人が多い」と記されています。 静かな日光街道を300mほど進むと左手に「越谷市だるまの看板」があり、右手へ入っていくと「下間久里香取神社」があります。 このあたりに下間久里の一里塚があったと思われますが、今でははっきりとした場所はわかりません。日光道中分間延絵図から推定すると、下間久里香取神社のあたりにあったと思われます。

下間久里香取神社

創建は不明ですが、日光道中分間延絵図には記されています。無形文化財に指定された「下間久里の獅子舞」が知られています。下間久里の獅子舞

1594年(文禄3)京都から伝わったとされます。獅子舞は笛や太鼓の音に合わせ太夫獅子、中獅子、女獅子3頭1組で舞うもので、祭礼日当日は下間久里の香取神社から行事が始まります。御幣を持った太夫を先頭に獅子が境内に入り舞を披露します。その後、太夫を先頭に笛、花笠、女獅子、中獅子、太夫獅子の隊列で村回りを行います。村回りでは各家々にて舞を行い、ヤドと呼ばれる家で休憩しながら、丸一日かけて下間久里地区全体を回ります。旧村境(上間久里地区・船渡地区との境)では御幣とお札をつけた長い竹を道路の端に刺し、最後の大里地区との境では太夫による「辻切り」が行われ、村中の悪魔を追い詰めてきて、ここで追い出すのだといいます。

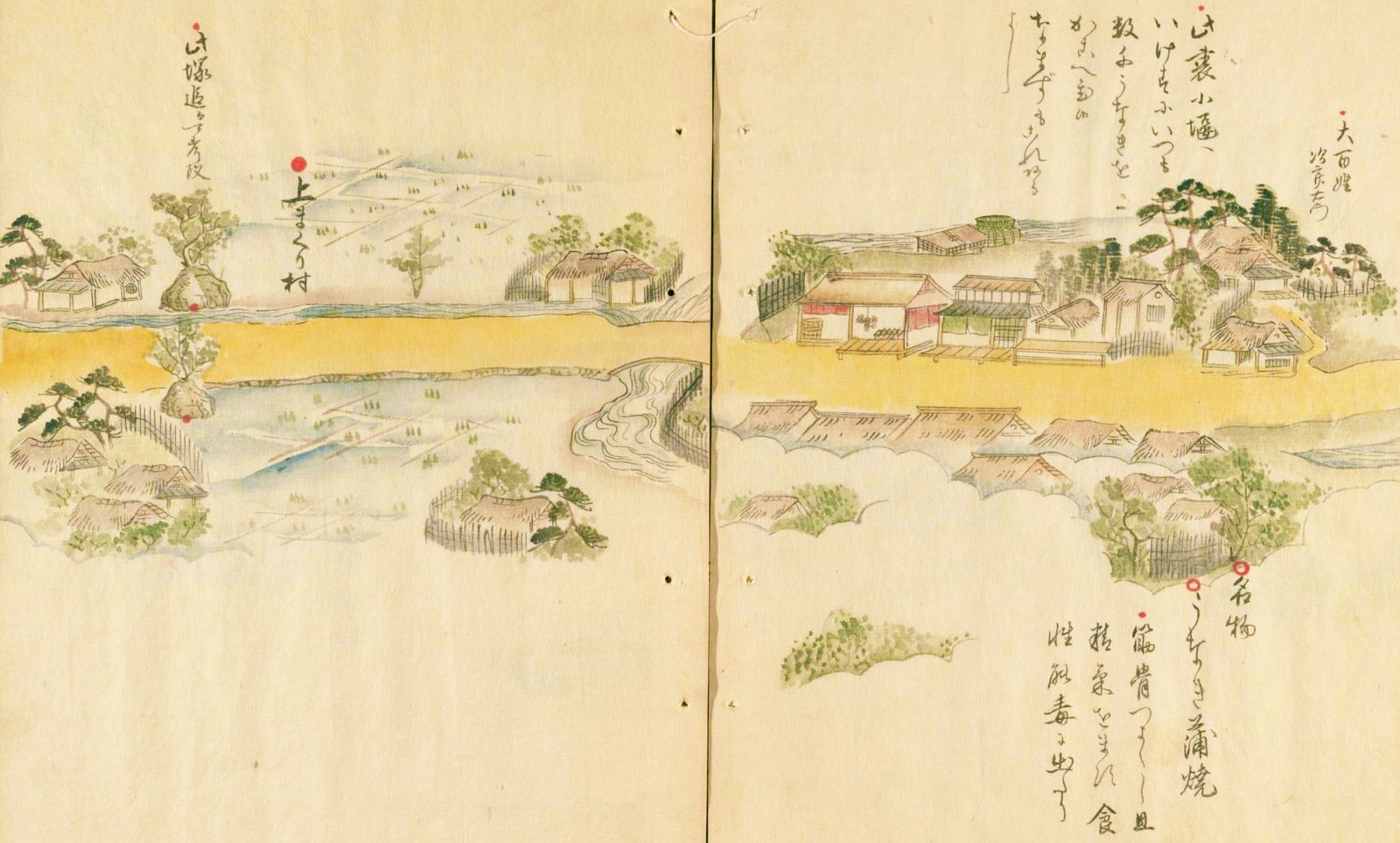

武奥増補行程記「間久里」

『上まくり茶屋 名物うなき蒲焼 酒肴色々これあり候 裏に小堰これあり候 いけすにいつも数千匹のうなぎをかこひ置き候 なまずもこれあり候 うなぎよりは劣り候』と記されており、家並みの後ろにうなぎのいけすが描かれています。 少し戻り、国道へでて「上間久里」交差点を渡り、公園のトイレを拝借しました。公園の隣には「下堂」と書かれた墓地がありました。

下堂(正覚寺跡地)

日光道中分間延絵図に記載のある「正覚寺」の跡地とされますが、絵図と比較すると「地蔵」と書かれている場所ではないかとも思います。古い宝篋印塔や無縫塔が残され、上間久里村の世襲名主上原家の墓石もあるようです。 この下堂前の細道を進んでいくと右手に広場があります。広場を過ぎ、次の四つ辻を左へ曲がると墓地があります。

地蔵尊・焔魔堂

墓地の奥に「焔魔堂」があり、入口に先程の地蔵尊跡から移設した石地蔵が並んでいます。 焔魔堂をでて国道4号と合流すると、再び日光街道へ戻ります。国道と合流した日光街道はかなり車も多く賑やかになってきました。国道をしばらく進み、新方川を渡ると右手に大きな石碑があり、「新方領耕地整理記念碑」と彫られていました。新方川の先は左手が春日部市、右手が越谷市になります。

歓喜院

火災で記録を失ってしまったため、創建年代は不明ですが、江戸時代後期の地誌『新編武蔵風土記稿』に記載があります。 境内のペット墓地の奥、壁ぎわの宝篋印塔に「高低測量几号」が刻まれているそうですが・・・

地蔵尊

左手の石塔には「浅草観世音 石橋建立供養塔」とあり、石橋供養塔のようです。 地蔵像供養塔は1673年(延宝元)、庚申塔は1719年(正徳5)、石橋供養塔は1762年(宝暦12)建立。

女帝神社

女帝神社の石仏

様々な石仏がありましたが、左手に並んでいるものは1822年(文政5)と1846年(弘化3)の普門品供養塔のほか、金毘羅、庚申塔、天満宮、御嶽大神の石祠などがあります。1784年(天明4)の庚申塔が一番古そうです。 右手側には1829年(享保14)の六十六部廻国供養塔の他は全て墓石です。一番古そうなものが1662年(寛文2)の無縫塔です。 女帝神社をでて平方北通りを40mほど進むと、戸建住宅の塀に囲まれた石仏が祀られていました。

建御雷神社

寛文年間(1661~1673)村内の森泉金左衛門の所有地に落雷があったことから、上野国板倉の雷電神社の分霊を祀ったのが始まりと言われています。現在の社殿は明治期に再建されたと言われています。 日光街道を350mほど進み右へ曲がり、「称名寺」、「林西寺」などに寄り道していきます。1つ目の路地を右へ曲がると「称名寺」です。

称名寺

創建などの詳しいことは不明ですが、一阿修得上人が開山したとされます。日光道中分間延絵図に記載がありますので、1800年以前には既にあったようです。

林西寺

開山年は不明ですが、呑龍上人を中興開祖としています。1591年(天正19)に朱印状を交付され、徳川秀忠による実物11通が残されています。呑龍上人

呑龍上人は岩槻太田氏の家臣一ノ割村(春日部市)井上将監の次男として1556年(弘治2)に生まれ、14歳で林西寺に入り僧となり、後に増上寺の源誉存応(普光観智国師)のもとで修行に励みました。1584年(天正12)より林西寺の住職を務めましたが、1600年(慶長5)には多摩郡滝山の大善寺に移りました。 1613年(慶長18)徳川家康がその祖、新田義重の菩提を弔うため建立した上州太田大光院の開山僧に選任されて大光院に移りました。 1616年(元和2)法度の鶴を捕らえた若者をかくまい、小諸へ脱出しましたが1621年(元和7)許されて大光院へ戻り、1623年(元和9)亡くなりました。情深く、貧家の幼児を数多く養育したことから「子育呑龍」と称されました。

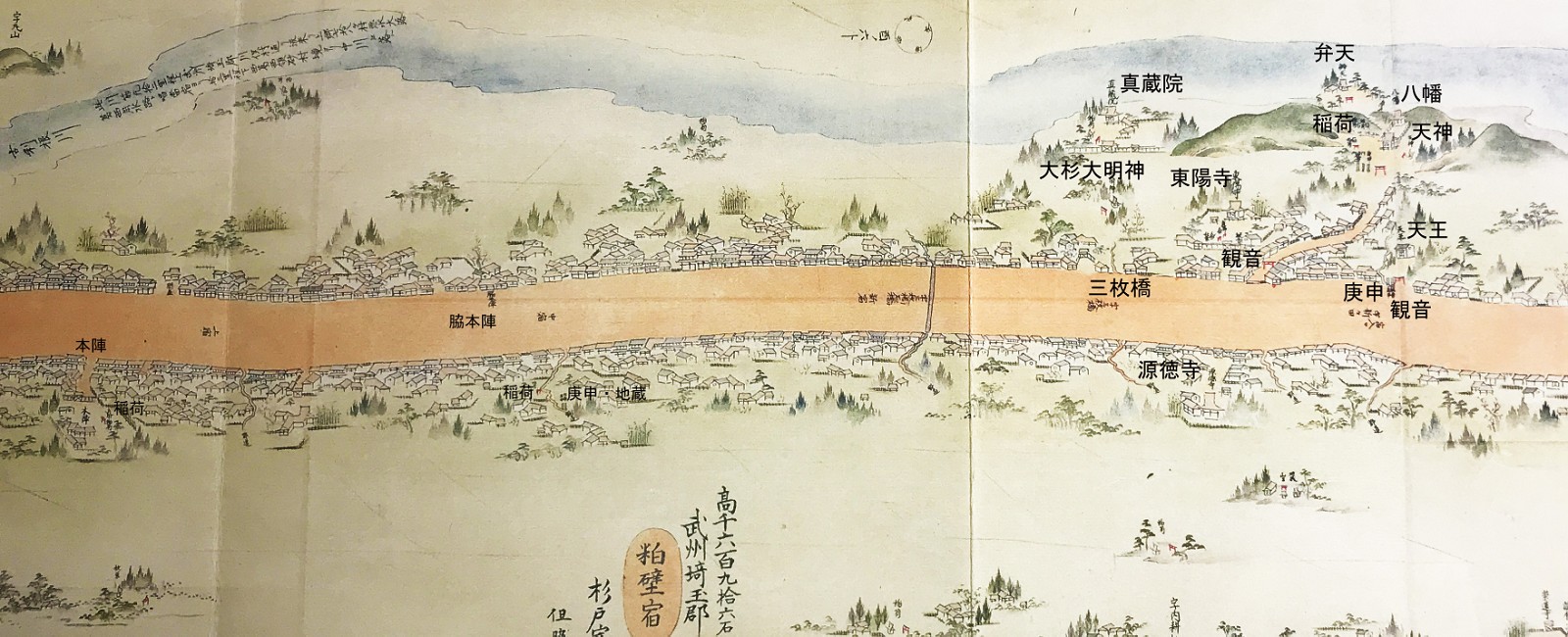

日光道中分間延絵図「備後村」

日光街道へ戻り、粕壁へ向けて進んでいきます。130mほど右手奥に大きく立派な旧家がありますが、恐らく日光道中分間延絵図の高札の奥にある柵に囲まれた長屋門のあるお屋敷と同一ではないかと思います。そうであれば、江戸時代からこの土地に・・すごいですね。 日光街道を300mほど進むと「備後一里塚跡」の石碑があり、さらに200mほど右手に「善巧寺」があります。

藤塚橋と藤塚橋碑

昔は現在の藤塚橋の上流と下流に渡し場があったと考えられています。1933年(昭和8)坂巻治平らが藤塚橋組合を結成し、有料の木橋を架けました。その後1954年(昭和29)に市制を施行する際に買収され、1965年(昭和40)に現在の新橋に架け替えられたとされます。 日光街道へ戻り、ゴミゴミした日光街道である国道を1.8kmほどひたすら歩き、ようやく粕壁宿の入口である「八坂神社」へ到着します。

八坂神社

江戸時代には「牛頭天王社」と呼ばれ、現在でも「天王さま」の通称で親しまれています。1770年(明和7)火災によって社殿が焼失したため、勧請の由来や創建は不明です。古くから粕壁宿の市の守護神として信仰厚く、毎年7月中旬に例祭(現在の春日部夏祭り)が盛大に行われています。2010年(平成22)放火により社殿が焼失、翌2011年(平成23)再建されました。 粕壁宿へ入っていく前に「東八幡神社」へ寄り道していきます。八坂神社前の道を80mほどで東八幡神社の参道へ至ります。右へ曲がり参道を進みます。

東八幡神社

口碑によると、京都「男山」に鎮座する「岩清水八幡宮」から分霊を勧請し、氏神として祀ったものと伝えられます。元々は元新宿八幡社地に鎮座していましたが、日光街道が整備された際に現在地へ移したとされます。元の「元新宿八幡神社」も残っています。 一番奥に「弁天」も祀られていますし、稲荷、天神など日光道中分間延絵図の記載のままと感じました。

三ノ宮卯之助の力石

この百貫目(375kg)の力石は卯之助が八幡神社境内で興行した際に持ち上げた記念に奉納されたものです。1832年(天保3)と刻まれています。 東八幡神社をあとに正面の道を西へ行くとすぐに「真蔵院」があります。関根図書

関根氏は行田市関根に領地を得たことから関根を名乗るようになり、「関根図書助」の代に北条氏に従い、 1573(元亀4)の北条氏繁感状には、関根図書助の戦功が称えられています。 関根図書は、一説には図書之助宗重と名乗り、1588年(天文16)に病死したとされます。その末裔である関根図書助宗氏は、粕壁宿開発者の一人です。

芭蕉祈念碑と芭蕉・曽良が刻まれた碑

「廿七日夜 カスカベニ泊ル 江戸ヨリ九里余」と『曾良旅日記』の一文が刻まれています。 1689年(元禄2)、松尾芭蕉は奥の細道の旅の途上、当寺に宿泊したといわれている。 東陽寺をあとに一宮交差点から粕壁宿へ入っていきます。すぐ先左手の狭い路地の奥が「源徳寺」、源徳寺の150mほど左手が後に本陣となった脇本陣跡です。

碇神社(下喜蔵河岸跡)

江戸時代の名主を務めた多田家の屋敷稲荷が現在も祀られています。下喜蔵河岸跡

碇神社のある川岸は「下喜蔵河岸」があったと伝えられます。江戸時代の粕壁宿は米や麦の集散地として栄え、古利根川を利用した舟運が行われていました。舟の停泊に便利で、岸辺が小高い丘であったことからこのあたりを「碇山(いかりやま)」と呼んでいました。

碇神社のイヌグス

このイヌグスの巨木は船頭にとって船着場の目印とされていたと伝えられており、「碇山のイヌグス」と呼ばれ、親しまれてきました。樹齢600年余り、高さ20mの巨木でしたが、1979年(昭和54)の台風で被害を受け、現在は高さ7mほどになってしまいましたが、それでも立派な巨木です。 さらに古利根川に沿って60m、春日部橋との交差点で左に曲がり日光街道へ戻ります。日光街道とぶつかったところに「関根本陣跡」がありました。全く面影はありませんが、案内柱があります。粕壁宿の本陣

粕壁宿の本陣は4度変わり、複雑です。古くは関根次郎兵衛が務め、その後関根助右衛門家、見川家、小沢家、竹内家の順に変遷しました。日光山法会など公用の通行者が多い時には最勝院、成就院が宿泊施設として利用されることもありました。 見川家の代には、日光門主や諸大名の宿泊の際に盗難事件があり、その処理に苦慮したことが伝わっています。

東屋田村本店

日光道中分間延絵図「粕壁宿」

1849年(嘉永2)には人口3779人、旅籠37軒があり、本陣、脇本陣、問屋ともに1件ずつ、継立ては前後の宿以外に関宿道からの公用人馬の継立ても行っていました。 15:00 春日部駅到着。コインパーキングで車をピックアップし帰宅します。いいお天気でしたが、ずっと風が強く、体感はかなり寒く大変でしたがなんとか到着しました。