2024年10月12日

「ツール」⇒「作図・ファイル」⇒「アイコンのラベル表示」にチェックを入れると名称が表示されます。

KMLファイルに変換することでgoogle mapへのインポートもできます。

草加駅裏のコインパーキングへ駐車し、

8:30に草加駅出発です。

駅前の通りを東へ向かい200m、

「草加町道路元標」がある交差点が日光街道です。ここで左へ曲がり、草加宿内を進んでいきます。

草加町道路元標

1919年(大正8)に公布された道路法施行令により、市町村単位での道路の起点・終点の位置を示したものです。

60mほど右手の奥に小さな

八幡神社があり、その先55mほどの街道沿い右手に

「藤城家住宅」があります。

八幡神社

草加市の七福神めぐりの「恵比寿」となっています。江戸末期、寄木造りの獅子頭は、市の指定文化財となっています。

藤城家住宅

昭和初期の商家造りとなっています。後方には母屋に組み込まれた重厚な土蔵造りの「内蔵」と明治初期の建造と伝える「外蔵」が並んでいます。

さらに50mほどの交差点左手に小さな古い石があります。よく見ないと見落としてしまいそうです。

三丁目橋の親柱

日光道中分間延絵図に記載がある古くからある橋です。江戸時代は

「三丁目板橋」となっているので、その後に石橋になったのでしょうか。小さな

親柱のみが残されています。

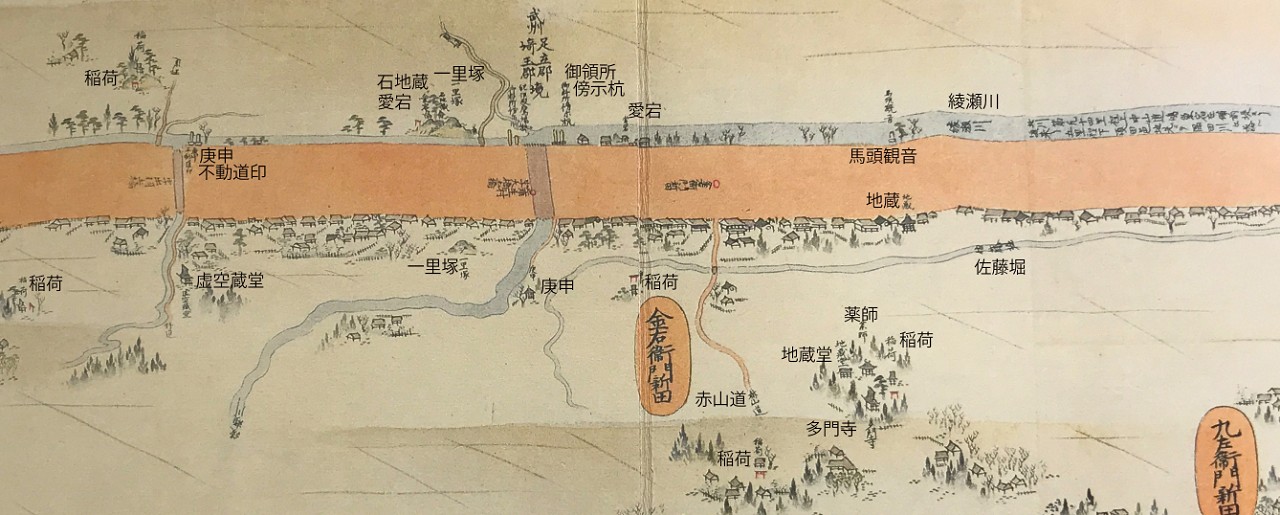

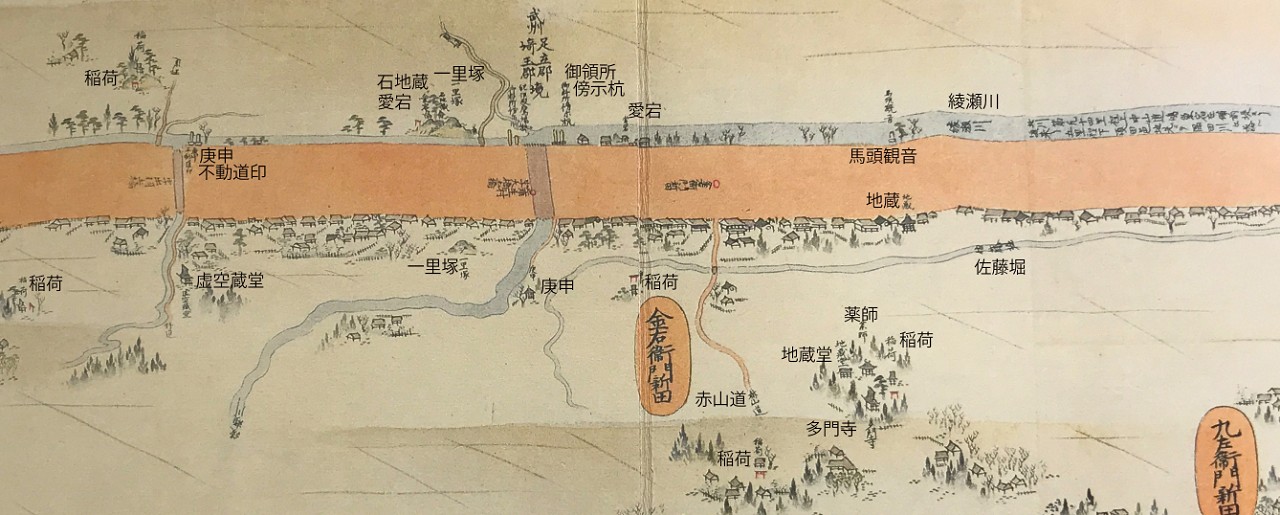

日光道中分間延絵図「草加宿」

三丁目橋の親柱から150mほど先の交差点を右へ曲がり、県道へでると

「明治天皇草加行在所記念碑」があります。

明治天皇草加行在所記念碑

草加宿を開創した大川図書の弟の一族で、谷古宇の名主・を務めた大川弥惣右衛門家は、1876年(明治9)の奥羽巡幸及び1881年(明治14)の東北・北海道巡幸の際に明治天皇の行在所となりました。1992年(平成4)大川家は解体されました。碑は複製で、実物は歴史資料館に移されています。

日光街道へ戻り、すぐ先右手に大きな

「道路元標」があり、この場所が

「問屋場跡」になります。さらにその先、すぐ左手に

「大川本陣跡」の石碑が建立されています。

道路元標・問屋場跡

「千住町へ弐里拾三間三尺 越ヶ谷へ壹里三拾三町三拾間三尺」

「距谷塚村管轄境弐拾四町弐間三尺」「距浦和町元標四町弐拾町拾三間三尺」

「距栗橋町管轄境拾里拾三間五尺」1911年(明治44)建立。

大川本陣跡

草加宿場開設に尽力したから大川図書が宝暦年間まで本陣を務めていました。

斜め向かいに

「清水本陣跡」があります。本陣の先が

脇本陣でした。いずれも現在はその面影はありません。

清水本陣跡

清水本陣は大川家から本陣職を引き継ぎ、宝暦年間から明治初年まで本陣を務めました。会津藩の松平容頌、仙台藩の伊達綱村、盛岡藩の南部利視、米沢藩の上杉治憲(鷹山)らが休泊した記録があります。当主は名主や宿役人などを兼ねていました。

清水本陣跡のすぐ先左手の細道を入ると

「氷川神社」があります。

氷川神社

創建は不詳ですが、素戔嗚尊、大黒天、平内さんが祀られています。

平内さん

江戸時代の伝説的な人物で、夜な夜な辻斬りなど悪行を重ね、自身の罪業消滅を願って自像を造って通行人に「踏みつけ」させました。これが後に「文付け」に解され、「縁結び」の神として親しまれています。浅草寺に祀られている

「久米平内」と同じと思われます。

100mほど進むと右手に

「おせん茶屋」と名付けられた小公園、トイレや休憩所もあります。草加煎餅のルーツ、おせんさんの名がつけられています。さらに70mほど左手に

「東福寺」があります。

東福寺

1606年(慶長11)に草加宿の祖、

大川図書によって創建され、僧賢宥(けんう)が開山しました。

大川図書

小田原の北条氏に仕え、

土本氏を名乗っていたといいます。1590年(天正18)小田原城の落城に伴い浪人となり、岩槻城主太田備中守のもとで生活していたようです。徳川家の天下統一時に谷塚村に居住するようになりその後、新しい土地を求めて現・松江近辺に移り住み、

草加宿開設や

東福寺の建設に尽力することになりました。

東福寺鐘楼

彫刻は立川流を基本とし、江戸に近い設えで「文久二年(1862年)七月再造立」の銘があります。

山門を入り左手の石碑群の中に

「金玉道士」と彫られた墓碑があります。

金玉道士の墓碑

正面に徳利と杯が彫られ、「金玉道士」の文字、墓石の上に酒樽。何度かこのようなお墓を見たことがありますが、金玉道士がどんな方なのかわかりませんでした。側面に碑銘があるのですが、漢文でわかりません。1824年(文政7)のみわかりました。かなりお酒が好きなかただったのでしょうね。

石井宗叔の墓碑、碪月庵一桂の墓碑、其月庵社中の歌碑などは、池の南側にまとまってあります。

人情噺の祖石井宗叔墓

「東都落語元祖」と彫られています。江戸における続物人情噺の祖は文化・文政(1804‐30)ごろに医者から落語家に転じ、活躍した2代石井宗叔(そうしゅく)でしたので、2代目のお墓のようです。

碪月庵一桂墓(小泉栄泉)

小泉栄泉は、江戸本所の石原で代々町役人を勤める大家の子に生まれ、隠居後は碪月庵一桂と号し、揷花・茶道・俳諧の師匠として各地を旅していました。

特に親しく尋ねた家に、千住宿の秋葉家、

草加宿の大川家、瓦曾根の中村家等がありました。一桂は旅先の草加宿大川家に寓居中、風邪がもとで1838年(天保9)、門人にみとられながら亡くなりました。

其月庵社中の歌碑

「其月庵」という結社の歌が彫られています。

大川図書の墓碑は墓地内の結構奥まった大川家の墓地にありました。

大川図書墓

1619年(元和5)に亡くなったようです。

東福寺をあとに日光街道へ戻るとすぐに

「米重せんべい」というお店がありました。

「天日干し 炭火手焼き」と古い店構えが気に入り、お煎餅を購入しました。

米重せんべい

1905年(明治38) 創業、お米とお醤油のみで造られています。草加せんべいの中では薄めのお煎餅ですが、しっかりした歯ごたえとあっさり醤油味なので噛むほどにお米の美味しさが引き立ちます。何枚でもペロッと食べてしまう美味しさでした。添加物のない安心できるおやつですね。

さらに160mほど進んだ左手の路地へ入り、50mほど右手に

「三柱神社」があります。

三柱神社と歌碑

歌碑には

『千はやふる 神のめぐみをうるゆへに 世のたのしミは残るこそ楽し 四角園寿美女 七五才』と彫られています。

1865年(慶応元)三社修繕の折に奉納されたもので、作者は宿の住人、亀甲屋幸助の妻で、「四角園」は亀甲屋幸助の歌号です。

三柱神社の創建は不詳でが、1806年(文化3)の日光道中分間延絵図には記載がないので、歌碑奉納の1865年(慶応元)までに創建された神社でしょうか。

日光街道へ戻るとその交差点にあるのが

「久野家住宅店舗」です。さらにすぐ先に

「神明神社」があり、境内には明治の水準測量を行った際の

「几号」が刻まれた石が残されています。

久野家住宅店舗

江戸時代末の建築とされ、1855年(安政2)の安政江戸地震にも1923年(大正12)の関東大震災にも耐えています。

神明神社(市神)

与左衛門新田の名主・吉十郎の祖先が1615年(元和元)、宅地内に小社を建立したことに始まったとされ、約百年後の1713年(正徳3)現在地へ移され、草加宿の総鎮守となりました。五と十の付く日に市が生れ、別名を「市神・新明宮」と呼ばれていました。幕末には新職の藁美濃とその養子藁一尹が

寺子屋を開設しました。

水準点 几号碑

1876年(明治9)内務省地理寮がイギリスの測量技師の指導のもと、同年8月から1年間かけて東京・塩釜間の水準測量を実施したときに彫られたものです。

神明神社前のカーブを曲がっていくと、神明町交差点の右手公園内に

「河合曾良」の像。左手のおせん公園内に

「草加せんべい発祥の地碑」があります。

河合曾良像

芭蕉とともに奥の細道を旅した「河合曾良」の像です。河合曾良は信濃上諏訪の出身で、35歳頃に芭蕉との交友が始まります。奥の細道の旅を記した「曾良旅日記」が残されています。その後、諸国巡見使の用人となり壱岐にて62歳で没しています。

草加せんべい発祥の地碑

せんべえ組合と市民からの募金により、1992年(平成4)に建立されました。

草加せんべいの発祥

ルーツにはいくつかの伝説がありますが、代表的なものとして、日光街道草加松原に旅人相手の茶屋があり、

おせんさんの作る団子が評判でした。団子が売れ残ると川に捨てていましたが、ある日それを見た武者修行の侍が「団子を捨てるのはもったいない。その団子を潰して天日で乾かして焼餅として売っては」と教えられました。おせんさんが早速売り出したところ、大評判となり日光街道の名物となったといわれています。

草加六丁目橋で

伝右川を渡り、日光街道を離れて綾瀬川と伝右川の間の中洲のような

札場河岸公園を奥に進んでいきます。

甚左衛門堰(二連アーチ煉瓦造水門)

水田の用水量を調整するため、綾瀬川と伝右川の間に設けられました。1894年(明治27)野口甚左衛門により煉瓦造りの甚左衛門堰が完成しました。完成後は、1983年(昭和58)までの約90年間にわたり使用されました。

甚左衛門堰から札場河岸公園内を日光街道へ戻ります。途中、草加宿芭蕉庵の手前の左手に

「正岡子規句碑」、右手の綾瀬川に

「札場河岸跡」があり、さらにすぐ先に

「望楼」、「松尾芭蕉翁像」があります。

正岡子規句碑

『梅を見て 野を見て行きぬ 草加まで』

1894年(明治27)正岡子規は高浜虚子をともない、上野の根岸から草加までを歩きました。郊外の梅花を探る吟行の旅であったようです。1993年(平成5)建立。

札場河岸跡

元は甚左衛門河岸といい、野口甚左衛門家が特定なものに請け負わせて運営に当たる私河岸でした。野口家の屋号が「札場」であり、安政大地震により甚左衛門河岸脇へ移転したことから、やがて札場河岸と呼ばれるようになりました。

望楼

「望楼」は、常に見張りを置いて町中の火事発見に務めるための施設でした。自由に中へ入ることができ、螺旋階段で一番上に上ると草加市を一望できます。

松尾芭蕉翁像

先程は曽良の銅像がありましたが、今度は松尾芭蕉の像がありました。

奥の細道

1689年(元禄2)46歳の松尾芭蕉は門人の

曽良を伴ない、江戸深川を旅立ちました。深川から千住宿まで船で行き、そこで見送りの人々に別れを告げ歩み始めました。

草加から日光・白河の関から松島、平泉、象潟、出雲崎、金沢、敦賀と東北、北陸の名所・旧跡を巡り、美濃国大垣に至る600里(2400km)150日間の壮大な旅でした。

虚子句碑

『巡礼や草加あたりを帰る雁』

先程の正岡子規の句碑と同様に草加への旅で虚子が詠んだ句です。

綾瀬川と県道の間が日光街道とのことですが、河川改修や道路拡幅で実際どうなのかはわかりませんが、ともかく現在遊歩道のようになっている日光街道を進んでいきます。140mくらいで

「矢立橋」があります。

矢立橋

橋名は松尾芭蕉の『奥の細道』の

「行く春や 鳥啼き魚の 目は泪 これを矢立の初めとして・・・」から引用したものだそうです。上にあがると

千本松原を見渡すことができますが、この場所に往時橋があったわけではありません。

千本松原

1630年(寛永7)草加宿の開宿時、または1683年(天和3)の綾瀬川改修時に松が植えられたと伝えられ、江戸時代から日光街道の名所として知られてきました。

1870年(明治2)の調査では485本、1879年(明治10)には補植され、806本あったとされています。

昭和40年代には公害の影響で60本程度まで減少していましたが、保護活動が行われるようになり、現在は600本まで回復しています。

矢立橋から千本松原の中を500mほど進むと左手に新しい石碑があります。さらにすぐ先に

「奥の細道千本松原の碑」があります。

奥の細道風景地

おくのほそ道風景地は、松尾芭蕉の『おくのほそ道』に関連した国指定の名勝で、おくのほそ道に関連する景勝地26箇所が指定されています。

松尾芭蕉文学碑

『月日は百代の過客にして 行かふ年も又旅人也』

「奥の細道」冒頭部分が彫られています。

さらに200mほどで

「百代橋」が見えてきます。橋を渡らなくても道がありますが、せっかくなので太鼓橋に上り、下るとすぐにトイレがあり、すぐ先に

「松尾芭蕉文学碑」があります。

百代橋

1986(昭和61)年に完成した和風の太鼓形歩道橋です。松尾芭蕉『おくのほそ道』冒頭の「月日は百代の過客にして・・・」にちなんで名付けられました。

松尾芭蕉文学碑

「奥の細道」の草加の条が刻まれています。揮毫は書道家の木村笛風氏です。

さらに綾瀬川沿いに200mほどで

「水原秋桜子句碑」があります。その先300mほど左手に

「馬頭観音と庚申塔」が収まる小さな覆屋があります。

水原秋桜子句碑

『草紅葉草加煎餅を干しにけり』

俳誌「馬酔木」を主宰した俳人です。水原秋桜子が春日部の安孫子医院に通勤していた頃に詠んだものです。

馬頭観音・庚申塔

恐らく日光道中分間延絵図に描かれている「馬頭観音」と思います。もう少し手前に「庚申」も描かれていますので、河川改修や道路改修に伴ない、集められて現在はここに祀られていると思われます。

高速道路の下をくぐり、左手の建物の壁に大きな絵が描かれています。

奥の細道壁画

芭蕉と曽良の旅の様子が描かれています。

350m左手に

「愛宕神社」、その先150mほどの

蒲生大橋を渡ります。

愛宕神社

蒲生大橋と高浜虚子の句

往時は

「大橋土橋」といい、

足立郡と埼玉郡の境となっていました。現在は草加市と越谷市を隔てる橋となっています。

『舟遊び 綾瀬の月を 領しけり 高浜虚子』の句が橋の欄干に刻まれています。

正岡子規とともに草加を旅したときに詠んだものでしょうか。

蒲生大橋を渡り、100mほど戻ると

「藤助酒店」と「藤助河岸跡」があります。

藤助酒店

高橋藤助の子孫が経営していると思われる老舗の酒店です。お店も倉庫も素敵な雰囲気です。

藤助河岸跡

高橋藤助の経営によるもので、創立は江戸時代の中頃とされます。1680年(延宝8)幕府は綾瀬川通りの用水を引水のための堰止めを一切禁止したため、荷の積み替えなしに江戸へ直送できました。以来、綾瀬川には多くの河岸場が設けられていきました。

藤助河岸は、地の利を得て特に繁盛し、1913年(大正2)には武陽水陸運輸を創設しました。特産品を船につみ、東京へ出荷され、昭和初期まで利用されていました。

蒲生大橋方面へ戻ります。戻る際には車道でなく、真っ直ぐ旧道を通り戻ります。石仏が並んでいる前の細道が旧道です。

「蒲生の一里塚と愛宕神社」があり、ちょっとした休憩スペースになっています。

成田山石仏

日光道中分間延絵図の「石地蔵」と思われます。現在、一里塚周辺はちょっとした休憩所になっています。

日光道中分間延絵図「蒲生の一里塚」

蒲生の一里塚と愛宕神社

一里塚から綾瀬川沿いに150mほど進むと、綾瀬川沿いに左へ分かれる道があります。以前はここに

「岩槻慈恩寺への道標」がありましたが、河川改修などで現在は、ここで左へ入り150mほどの場所に移設されています。

岩槻慈恩寺への道標

道標には

「これよりぢおんじみち四里」と刻まれています。1744年(寛保4)の建立。青面金剛像は、1711年(正徳元)の建立です。

慈恩寺道との分岐に戻り400mほど右手路地が

不動道追分になり、道標や石仏があります。

不動尊道標・馬頭観音

日光道中分間延絵図に記載のある「庚申・不動道印」と思われます。1713年(正徳3)の笠付青面金剛庚申塔と1728年(享保13)の不動明王像を載せた道標です。江戸新乗物町の講中による寄進で、「是より大さがミ道」と刻まれています。右手へ入ると大相模不動へ通じる古道です。

このあたりの日光街道は

「茶屋通り」と呼ばれ、不動道追分付近にはえびす屋・だいこく屋などの茶屋があり、1876年(明治9)に訪れた

三遊亭円朝は茶屋で

『盆三日 馬にのますや粉糠水』と詠んでいます。

不動尊道標から100m左手に覆屋に入った

砂利道供養塔があり、さらに100m進むと

「清蔵院」の入口があります。

砂利道供養塔

覆屋の中はよく見えません。

1757年(宝暦7)に日光街道の大修理が行われた年に建立されました。地元では「ぎょうだい様」、「おかま様」、「行者様」などと呼ばれていました。上部の像は何を型どったものかわかりませんが、鳥・蛙・かっぱなどとも言われています。その像のお腹あたりがくり抜かれています。1753年(宝暦7)日光街道大修理が行われ、道に砂利が敷かれた記念に建立されたものです。旅人が足を痛めないよう、かつてはわらじの奉納が絶えなかったといいます。

清蔵院

創建は不明ですが、開山は祐範、中興の僧は永智で、1658年(明暦4)に亡くなっています。清蔵院前の街道筋は茶屋になっていました。

清蔵院の山門

部分的には改造されていますが、1638年(寛永15)関西の工匠による建立です。山門の龍は伝説では左甚五郎の作といわれ、夜な夜な山門を抜け出して畑を荒らしたことからこれを金網で囲ったとされます。

清蔵院を過ぎるとすぐに県道に合流します。県道を1kmほど進みます。周囲は住宅や店舗がひしめき合うゴミゴミした道で、ペースをあげて1kmほどを一気に進みました。左手に石碑がズラッと並ぶスペースがありました。

明治天皇田植御覧之處

1876年(明治9)明治天皇東北巡幸の途中に、蒲生小学校北側から三軒屋に至る間での田植えをご覧になった場所です。1956年(昭和31)建立。

他に1972年(昭和47)に組合80年の記念に建立された「用水完成記念碑」、「道路工事寄附記念碑」がありました。

「道路工事寄附記念碑」には『これより北、長さ300間の場所、常州茨木郡神山勝秀』側面には『比内10間の場所、野州芳賀郡染谷長俊』と刻まれています。1757年(宝暦7)建立。

車の多い県道を300mほど「新越谷駅入口」交差点しゃぶしゃぶやさんの角に小さな「二十三夜塔」があり、左手の大きなビルの前に

「南越谷阿波踊り発祥の由来碑」がありました。

二十三夜塔

正面に青面金剛、左側面に「二十三夜塔」が彫られています。(天保5)の建立。

南越谷阿波踊り発祥の由来碑

阿波踊りは1587年(天正15)徳島が発祥ですが、南越谷にと提唱したのが徳島県出身で越谷に本社を置く中内俊三でした。1983年(昭和58)越谷の文化として根付かせたいと提唱し、2年後の1985年(昭和60)第一回南越谷阿波踊りが開催され、現在も盛大に行われています。

武蔵野線の高架下をくぐり1km、左手の細い路地を50mほど入ると

「弁天社」があります。このあたりは往時

「瓦曽根村」でした。

日光道中分間延絵図「瓦曽根村」

弁天社

詳しいことはわかりませんが、「日光道中分間延絵図」に描かれている「弁天」と思われます。

日光街道へ戻り少し進むと右手に照蓮院の入口前に幼稚園があります。その前の駐車場部分が「最勝院(瓦曽根観音堂)」の跡地のようです。跡地の一角に石碑類がまとめられ、フェンスで囲われています。フェンスの中には様々な石碑や石仏、力石などあります。

窮民救済の碑(御貸付金受取証文の碑)

稲垣宗輔らが1837年(天保8)建立した碑です。稲垣宗輔は、瓦曽根村名主中村彦左衛門重梁の次男で、浅草福富町の豪商稲垣氏・池田屋市兵衛に婿養子に入りました。1834~36年(天保5~7)にかけて全国的な大冷害により大凶作となり、飢餓に瀕した人々が数多く各地で穀物商などを襲って食料を奪う打ち壊し騒動が頻発していました。

碑銘を要約すると、

中村彦左衛門は、代官久保田十左衛門支配のとき、凶年手当用として御貸付所(幕府の銀行)に預金していましたが、天明年間の凶作年には御貸付金の元利金を下ろして窮民に与え、飢餓より救いました。重梁はその子らにも凶年手当金を備えておくよう遺言して没しましたが、稲垣家に養子へ入った宗輔はこれを受け、1826年(文政9)浅草猿屋町会所御貸付所(勘定奉行遠山景元)に凶年手当金として預金し、1836年(天保7)の大凶作にはそこから92両下ろし、瓦曽根村の窮民92名あてに一両ずつ施金としてこれを救ったとのことが記されています。銘文と歌は宗輔とは従兄弟にあたる恩間村の漢学者・国学者である渡辺荒陽によるものです。

裏面には『こがねより しろがねよりはなさけある ひとこそは 世のたからなりけれ』の歌が刻まれています。

最勝院奉納相撲由来記・力石

瓦曽根観音堂前には御手洗石がありましたが、これは1665年(寛文5)中村彦左衛門の寄進によるもので、瓦曽根溜井石堰築造の際の余り石と伝えられています。堂を取り壊す際に中村家へ返却されたといわれています。

また中村家より養子に出た江戸福富町の豪商池田屋市兵衛(稲垣成斉)の碑などもあります。故郷に歯を埋葬するにあたり、市兵衛の履歴が記されて建碑されたものです。

幼稚園の間を通り「照蓮院」へ入っていきます。照蓮院の墓地には「御湯殿山千徳丸の五輪塔墓」があります。

照蓮院

開基は不明ですが、1591年(天正19)寺領朱印地高五石を授けられた古刹です。

墓地には瓦曽根村の名主で江戸城御用の御膳細餅取扱人として1784年(天明4)より苗字帯刀御免、五人扶持を給された中村彦左衛門重梁の墓碑もあります。中村氏は駿府城主、中村一氏の弟で、当時沼津城代であった中村彦左衛門一栄の子孫の一人と伝わります。

御湯殿山千徳丸の五輪塔墓

瓦曽根秋山家の祖は、甲斐国武田氏の家臣・秋山信藤であり、その子長慶は1582年(天正10)武田氏滅亡の際、武田勝頼の遺児、千徳丸を共ない、瓦曽根村に隠れ住んでいました。千徳丸は間もなく早世し、長慶は照蓮院の住職となり、菩提を弔ったと伝えられます。

1637年(寛永14)秋山家墓所に「御湯殿山千徳丸」と刻まれた五輪塔が造立されました。

右手の大きな五輪塔は1590年(天正18)「秋山孫左衛門」とあり、秋山家歴代の墓石があります。

照蓮院の門を出て左手の細い路地を進み、丁字路で左へ曲がると「中村彦左衛門家」、さらに元荒川へ向かって進むと左手に「瓦曽根稲荷神社」がありました。

中村彦左衛門家(瓦曽根村名主)

中村氏の先祖は三河の士で中村彦左衛門一栄と称し、1600年(慶長5)沼津城で家康の接待にあたり、信国の短刀を賜ったと伝わります。その後瓦曾根村に居住し名主を勤めましたが、1771年(明和8)には江戸城に納める御膳細糯(もち米)の御用取扱人に任ぜられ、1784年(天明4)御用精勤により苗字帯刀を許され一人扶持を与えられました。その子もまた御用取扱人を務め、瓦曾根溜井の差配役をも勤めたとされます。

中村家の蔵が残されていたようですが、残念ながら取り壊されていました。

瓦曽根稲荷神社

神社の創建年代は不明ですが、日光道中分間延絵図には「稲荷」との記載があります。

道標?

瓦曽根稲荷神社のフェンスの脇に道標と思われる石がありますが、何が書かれているのか全くわかりませんでした。

瓦曽根稲荷神社をでて瓦曾根溜井に突き当たると右へ曲がり、瓦曾根溜井に沿って100mほど行くと「藤田医院」があります。この家はかつて「越谷屋」と称した船問屋で、記録によると元荒川の上流岩槻の新曲輪河岸とも頻繁な交流があった有力な河岸問屋の一軒であったそうです。

瓦曽根溜井

慶長年間(1596~1615)の開発とされ、川の流れを堰き止め、水位を高め各用水路に水を順調に流すために設けられた古くからの用水施設です。享保年間からは河岸場が設けられていましたが、1774年(安永3)には河岸問屋運上金を上納する元荒川きっての河岸場でした。

瓦曽根稲荷神社方面へ戻り、神社を越えた先の路地を左へ入っていくと四ケ村用水跡の緑道になります。ここのベンチでしばし休憩。すぐ裏にセブンイレブンがあったのでアイスを買ってきました。今日もまだ暑いのでアイスがすごく美味しい。

緑道を抜けると日光街道へ戻ります。Y字路に「里程標」があります。

里程標

浅草・雷門、浦和、大宮、川口、鳩ヶ谷までの距離が刻まれています。明治時代のものです。

Y字路左手が日光街道です。瓦曽根ロータリーから150mほど進み、栃木銀行 越谷支店手前の細道を左へ50mほど入ると薬師堂跡地があり、石仏が残されています。

この十字路右手は不動道(吉川道)でした。角には『是よ里大さがミ道』の道標があり、現在は数十mほど東へ移動されています。また、角には「中屋」という瓦曽根河岸も仕切っていた瓦曽根村の大店がありました。

薬師堂跡(東正院跡)・庚申塔

この場所には薬師堂があり、観音や不動の縁日には老婆を中心とした講の人びとによって念仏講が執行されていました。江戸時代は澄海寺と称した羽黒行人派の修験寺院跡で、この辺りは境内地でした。

日光街道へ戻り、そのまま不動道を直進し少し寄り道をして江戸時代以前の「古奥州道」を少し歩きにいきます。すぐ先右手に「不動尊の道標」があります。さらに瓦曽根の交差点を越えて50mほど進んだ左手に神社があります。

不動尊の道標

『是よ里大さがミ道』

1741年(寛保元)、江戸新乗物町講中の建立。もとは先程の十字路の角の日光街道沿い、大相模不動尊へ向かう「不動道」との追分にあったとされます。

八幡宮

詳細は不明ですが、恐らく日光道中分間延絵図に描かれている「八幡」だと思われます。境内には八坂神社の小さな祠もありました。

江戸時代以前の「古奥州道」

越ヶ谷中央市民会館のある通りの1本手前の幅1.5mほどの本当に細い道を左へ入っていきます。江戸時代以前は「陸奥道」「奥大道」などとも呼ばれていました。忘れ去られた古道という趣です。

20mほど右手に不動堂(成田山)があったはずですが取り壊されており、更地になっています。残念です。

50mほど先、右手の路地から大通りへ出て、越谷市中央市民会館前にある「三ノ宮卯之助顕彰碑」を見に行きます。

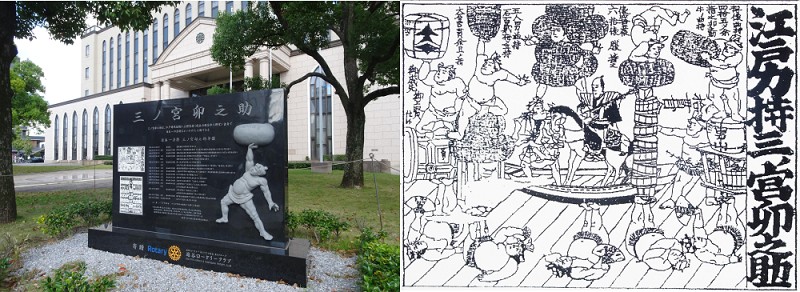

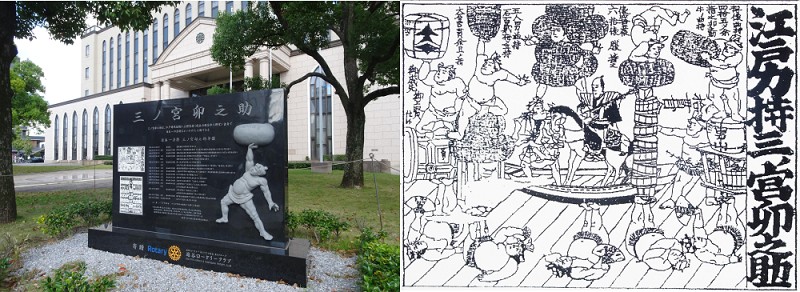

三ノ宮卯之助顕彰碑

日本一の力持ちと言われた人物です。1807年(文化4)岩槻藩領三野宮村に生まれ、18歳頃より各地で興行を行いました。1848年(嘉永元)41歳で江戸力持番付で東の大関となりました。1854年(嘉永7)48歳、江戸で亡くなりました。ちなみに江戸時代には横綱はなく、「大関」が最高位でした。

古奥州道へ戻り、もう少し古奥州道を進みます。少し進むと左手に樹林地があり、樹木に覆われるように「出羽三山石塔」があります。

出羽三山石塔

『月山 湯殿山 羽黒山 百番観世音奉供養塔 為二世安楽也』とあり、「元祖 井橋清兵衛 行年七十三才書」とあります。1817年(文化14)の銘があります。

すぐに越谷駅に続く大通りへでます。その先も「古奥州道」は続き、地図上で見ると御殿町までは道がありそうですが、本日はここで一旦終了します。

14:30 越谷駅から東武伊勢崎線で草加駅へ戻ります。草加駅で車をピックアップし、本日は「ルートイン野田」へ宿泊します。