2023年4月30日

「ツール」⇒「作図・ファイル」⇒「アイコンのラベル表示」にチェックを入れると名称が表示されます。

KMLファイルに変換することでgoogle mapへのインポートもできます。

宿泊した「おぎの湯」から稲荷町の相川街道入口まで歩いてきました。昨日の夜から暴風雨で、朝には雨は上がっていましたが、どんよりしたお天気です。

9:25 相川街道を進んでいきます。

稲荷町

相川街道の上り口にあたり、かつては「相川立町」とも呼ばれていました。 稲荷町の路地を、北へ向かって進みます。往時と同じ道幅と思われる細い道です。 右手の墓地には多くの地蔵が集められています。急坂を上っていくと住宅はなくなり、周囲は樹林になってきます。

相川街道の入口から470mくらい進むとY字路があり、その角に題目碑と筆塚がありました。

右手の墓地には多くの地蔵が集められています。急坂を上っていくと住宅はなくなり、周囲は樹林になってきます。

相川街道の入口から470mくらい進むとY字路があり、その角に題目碑と筆塚がありました。

題目碑

1779年(安永8)建立の題目碑と「喬松斎宗雪一美先生之碑」と彫られた石碑があり、1922年(大正11)門人建立と彫られ、筆塚と思われます。 すぐ先左手に「椿地蔵」と「小木一里塚」があります。

椿地蔵

「一里塚のお地蔵さん」とも呼ばれています。1841年(天保12)頃に椿尾の名工、中川重太郎が越後本願主、信州知嶺の注文で造ったとされ、台座に椿の花が彫刻され、石工と本願主の名に加え講中22名の名が刻まれています。 伝承によると、かつて7度搬出が試みられましたが、いずれも荒天により船が出港できず、ついにはこの地に安置されたといいます。

石仏群

1843年(天保14)の供養塔や庚申塔、宝篋印塔などが並んでいます。国道工事で集められたものでしょうか・・ 40m戻り旧道へ入り、130mで再び国道へ。すぐ先左手から再び旧道へ入ります。このあたりは道が曲がっていたため、国道へ取り込まれずに残っていました。

150mで国道へでて、国道を180m進むと右手に「蓮華峰寺」の入口があります。

40m戻り旧道へ入り、130mで再び国道へ。すぐ先左手から再び旧道へ入ります。このあたりは道が曲がっていたため、国道へ取り込まれずに残っていました。

150mで国道へでて、国道を180m進むと右手に「蓮華峰寺」の入口があります。

蓮華峰寺入口と小比叡の茶屋跡

蓮華峰寺入口右手にある長屋門の家が江戸時代には茶屋だった家で、現在も「茶屋」という屋号だそうです。助郷人足の交代場所であったともされます。以前は上に駕籠が吊るしてあったそうですが、今は見当たりません。

蓮華峰寺領標石

笹や雑草でよく見えませんが、道の左右にあります。「従是南西東蓮華峰寺領」と彫られています。ここから蓮華峰寺の寺領となるようです。 さらに150mほど進むと左手に「宝積院」、右手に「蓮華峰寺」がありました。ようやく蓮華峰寺に到着しました。蓮華峰寺の駐車場にはトイレがあり、この先トイレがあまりないので、使わせていただきました。

宝積院

蓮華峰寺の末寺で、佐渡四国古遍路第一番札所となっています。

蓮華峰寺

806年頃に弘法大師・空海が開山したと言われる名刹です。現在は真言宗ですが、当初は天台宗の山岳仏教寺院でした。嵯峨天皇の勅願寺と伝わり、金剛寺、室生寺とともに真言の三大聖地とされます。現在は「あじさい寺」として親しまれています。 右手に入っていくと鐘楼堂と八角堂があり、奥へ進むと御霊屋と八祖堂があるのですが、先へ進むことができなくなっていたため経蔵横の奉行坂を下っていきました。

鐘楼堂と八角堂

八角堂の外壁は極彩色で竜や葵の紋を散らした彫刻が優美です。江戸時代中期の建立とみられています。

仁王門

仁王像は共にケヤキ材で、阿形像は寄木造、吽形像は一本割矢引造です。いつ造られたのかは不明ですが、蓮華峰寺の繁栄期の1300年代頃に造られたと考えられています。 仁王門を抜け、さらに坂を下っていき、唐門を抜け客殿へ至ります。

唐門と客殿

客殿は1897年(明治30)の水害で倒壊したため、その後に建築されたものです。 独鈷堂(とっこどう)まで行きたかったのですが、草がぼうぼうで進んでいくことができませんでした。諦めて入口へ戻り、相川街道へ戻りました。国道へ出て450mほど進むと左手に旧道が残っています。 ここから150mほど旧道が残っています。未舗装で昔の雰囲気が残っています。100mほどで「釜戸地蔵」があります。

ここから150mほど旧道が残っています。未舗装で昔の雰囲気が残っています。100mほどで「釜戸地蔵」があります。

釜戸地蔵

真言供養塔、庚申塔、足尾山塔などが並び、多くの石地蔵があります。「歴史の道調査報告書」が発行された昭和後期頃には堂があったようですが、現在はありません。

西方観音堂

堂内の聖観音像は、1767年(明和4)の銘があり、堂外には秋葉塔や念仏供養塔などがあります。

羽茂(村山)一里塚

1652年(承応2)に相川羽田町札の辻を起点として9ヶ所に一里塚が造られたとされます。当初はエノキや松が植えられていました。羽茂一里塚は小木から2番目、相川からは8つ目の一里塚です。 国道となっている相川街道を900mほど進みます。この区間は住宅がほとんどなく、緑の中を気持ちよく歩いていきます。左手に小さなお堂の萱原神明と多くの石仏がある一角があります。

萱原神明と廻国供養塔

廻国供養塔は、2m以上もある大きなもので、1796年(寛政8)建立です。天明真言供養塔も2m以上もある大きなものでした。菅原神明には23基もの石仏がありました。 萱原神明から100mほど進むと左手の石積擁壁の上に「弥次郎の釈迦堂」というお堂があります。

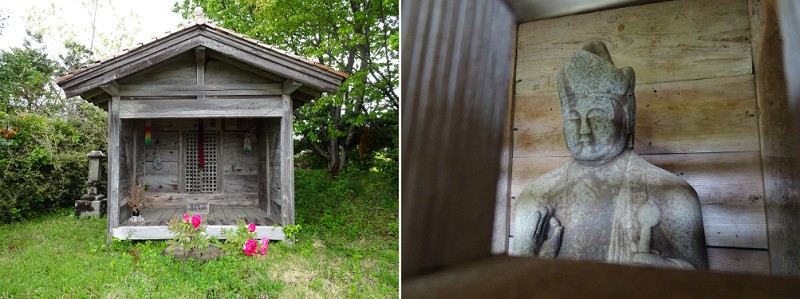

弥次郎の釈迦堂

1888年(明治21)の県道工事の際、弥次郎(早川)家が敷地内へ堂を建築し、さらに国道の工事の際にも堂を新築し石仏を安置し、現在へ至っているそうです。とても大切に守ってきたようです。中央の釈迦石像の台座には「享保三年越州高田住六十六部供養仏□善逆修」と刻まれ、多くの石仏が堂の中に祀られています。 さらに175m進むと右手に「十三平の石祠」、そのすぐ先左手、コンクリートの階段を上ると「十三平の地蔵堂」があります。 この付近は林の中に2,3の塚があるとされ、地名から「十三塚」と言われてきたそうです。信仰の塚とも言われていますが、実態は不明だといいます。

十三平の地蔵堂

荒れた小さな堂の中には如意輪観音や石地蔵が安置され、堂外には石祠に入った地蔵や丸彫りの状態のいい地蔵などが並んでいます。 十三平の地蔵堂から240mほど進んだ右側の階段を数段上ったところに石仏が祀られています。 350mほど進み、右手の旧道へ入っていきます。このあたりにも「おけさ柿」の畑が広がっています。

270m先、突き当りの少し手前の右手側に「番所薬師堂」があり、突き当り右側が「ばんどこ跡」、その向かいに「ばんどこ辻の塔婆」があります。

350mほど進み、右手の旧道へ入っていきます。このあたりにも「おけさ柿」の畑が広がっています。

270m先、突き当りの少し手前の右手側に「番所薬師堂」があり、突き当り右側が「ばんどこ跡」、その向かいに「ばんどこ辻の塔婆」があります。

尻無尾地蔵堂

創建は不明ですが、元禄の検地帳には記載がある地蔵堂です。堂内には佐渡では珍しい半肉彫六地蔵があり、その他多くの石仏が祀られています。 相川街道は真っ直ぐ進みますが、国道を右へ曲がり「気比神社」へ寄り道していきます。国道を100m進むと到着します。

気比神社

創建年は不詳です。1907年(明治40)に熊野神社を合祀しました。佐渡には数箇所、気比神社があります。

横枕の道標と義民の碑

道標には「往来人は 右相川道 左山道」と彫られています。道標のすぐ先には大きな義民の碑と共に古い石地蔵や石塔石祠入り地蔵、庚申塔などがあります。村山・上山田一帯は天保の佐渡一国騒動の中心地でした。 両側に田が広がる道を150mほど進むと左手に細い路地があり、この奥が「天保義民宮岡豊後生家跡」のようです。木製の案内柱が腐って転がっていました。

奥村山の十王堂

境内には多くの塔婆があります。堂内には地蔵・阿弥陀・観音などの石仏が並んでいますが、十王はありませんでした。この十王堂は熊野神社拝殿が移されたもののため、正面に薄っすら能楽の老松が描かれているのがわかります。 相川街道は、奥村山の十王堂を過ぎて右手の山道へ入っていきます。未舗装の旧道らしい道です。少し上ると左手に石仏が並び、さらに数十メートル進むと右手に木製の小さな鳥居があります。

石碑群と荒磯山への鳥居

鳥居をくぐり、上っていくと大きな岩に祠があるそうですが、昨夜の雨で道はぬかるみ、勾配が急ですし断念して真っ直ぐ進んでみましたが、ついに道は無くなり・・鬱蒼と茂る雑草にはばかられ、旧道を進むのは断念し、国道へ戻りました。 奥村山の十王堂から国道を進み右手の旧学校を過ぎた右手奥に「四郎平辻の塔婆」があり、ここが旧道であったことがわかりますが、その先も進めそうにはなく、再び国道を迂回し200m、右手の路地へ入ります。70mほど進むと右手に「金五郎家の法華塔」があり、ここが旧道との合流点と思われます。

四郎平辻の塔婆、金五郎家の法華塔

旧道を教えてくれる石塔が点在しています。 金五郎家の法華塔からは旧道となりますが、道はなく原っぱのようなところを横切り、国道も横切り、小さな田んぼ横の道へ入っていきます。この道は続いているのか・・ちょっと不安もありました。緩い坂を下ると水路沿いに田んぼが広がっていますが、そこにトキが2羽いました。こちらが気づくよりも先にトキが私達に気づいて飛び立ってしまいました。その姿は優美で、綺麗なピンク色でした。野生のトキを見られて嬉しい!でも本当にトキって敏感ですね〜 田んぼの先の水路に小さな石橋がかかっています。「夕立川の石橋」です。

上屋敷辻の石仏と双体道祖神

宝篋印塔、石祠に入った如意輪観音など11基が並んでいます。宝篋印塔から数えて8番目の念仏供養塔の下に「釘念仏供養」の文字が彫られています。日光の寂光院(廃寺)から広まった民間信仰で、土佐と南佐渡にのみ残っていると言われていますが、ちょっと調べると各地にごく僅かに残っているようです。 双体道祖神は佐渡で唯一のものと言われています。銘はありませんが、彫りが簡易で少なくても江戸初期頃のものと考えられています。 砂利道の先が相川街道です。一見、行けないようにも見えましたが、無理に入っていくとその先は、竹やぶの中になんとか歩ける道がありました。国道手前にはコンクリートの階段があり、国道へおりて向かいにわたります。

砂利道の先が相川街道です。一見、行けないようにも見えましたが、無理に入っていくとその先は、竹やぶの中になんとか歩ける道がありました。国道手前にはコンクリートの階段があり、国道へおりて向かいにわたります。

亀川の塔婆

光明真言供養塔や石祠に入った地蔵がありました。この石祠には中の壁面に地蔵が7体ほど彫られており、見たことのない造りになっていました。 90mほど進むと「小泊の一里塚」、さらにそのすぐ先の分かれ道の角に「猫の場の塔婆」と呼ばれた石仏群がありました。

小泊の一里塚

道路改良や風化で小さくなっているようですが、左右ともに残っています。右手側の塚には大きな石で環状に囲まれています。

如意輪寺

「佐渡八十八ヶ所霊場」の83番札所です。

如意輪寺の七観音と六地蔵

六地蔵の中央が大師石像だと思われます。石工の里らしく、素晴らしい石仏が並んでいます。他に明和・天保義民供養塔があるそうですが、どの石仏かわかりませんでした。

小泊白山神社・能舞台

白山神社は石工の宗家・岡崎権三郎家の西側に隣接してあります。元々は岡崎家の屋敷神だったといわれます。神社の銘石や拝殿前の幟枠石は小泊石の代表「ナカナギ山石」が使われているそうです。境内には珍しい石臼塚も残されています。 能舞台は明治初期以前の建築と推定され、正面には松と竹の絵、天井には「道成寺」で使用する鐘穴があります。演能は1975年頃(昭和50年代)に途絶えたとされます。能『道成寺』

道成寺で再興した釣鐘供養の際、白拍子の女が供養の場へ入り込み、釣鐘を落として中へ入ってしまいます。昔、ある女が毒蛇となり裏切られた男を追い詰め、男は道成寺の釣鐘へ隠れます。しかし毒蛇は釣鐘もろとも焼き殺してしまいました。 女の執念が未だに消えていないことを知った僧達は祈祷により釣鐘を引き上げると、中から大蛇が現れます。争っていると大蛇は鐘を焼こうとして自身を焼くことになり、川の中へ沈んでいきました。

下嵐田の庚申塔

石祠の中に祀られている庚申塔が「下嵐田の庚申塔」でしょうか。地蔵も石祠に祀られています。他に足尾山塔、真言供養塔、廻国供養塔などがありました。 道なき道・・・草が深いですし、昨夜の雨でドロドロ・・なかなか大変な状況で、転ばないようにかなり慎重に下って行きました。国道へ出た時には「ホッ」としましたね。スリルがありました。

往時は谷底まで下りて川を渡っていたのでしょうが、今は国道の橋で渡り、すぐ先の擁壁の一部に不動明王が祀られています。

道なき道・・・草が深いですし、昨夜の雨でドロドロ・・なかなか大変な状況で、転ばないようにかなり慎重に下って行きました。国道へ出た時には「ホッ」としましたね。スリルがありました。

往時は谷底まで下りて川を渡っていたのでしょうが、今は国道の橋で渡り、すぐ先の擁壁の一部に不動明王が祀られています。

椿尾への旧道と石仏群

つづら折れの道を少し上ると石仏群があり、ここが旧道と確信できます。椿尾集落

江戸時代、隣の小泊集落と共に村のほとんどの家が石仏・石塔などの石製品を製造し、島内はもちろん北海道や北陸などの遠隔地まで移出販売していました。

六地蔵七観音

六地蔵は、台座に1825年(文政8)の銘があります。石工の名は記されていませんが、島内一の名工と言われた「五兵衛」の作と伝えられています。中央の如意輪観音は、この地の和讃講中が六地蔵と同時に建立したものです。 七観音菩薩は、台座に1852年(嘉永5)の銘があり、椿尾の石工、善平、伊左衛門と施主の名が記されています。

岩本山の石仏

六地蔵七観音の裏手、海が見える海岸段丘の急斜面に点在する多くの石仏が「岩本山の石仏」と呼ばれます。ここにある石仏はほとんど椿尾石でできています。

岩本山の石仏

玉泉寺跡をでるとすぐ左手に旧道の入口があります。80mほど旧道が残っています。一旦、アスファルトの道へ出て、向かいの階段が旧道にあたります。

玉泉寺跡をでるとすぐ左手に旧道の入口があります。80mほど旧道が残っています。一旦、アスファルトの道へ出て、向かいの階段が旧道にあたります。

往時とはちょっと変わったと思いますが、この下る階段付近の斜面を下っていたのが旧道でしょう。階段を下りきると未舗装の道となり、昔は源太郎橋まで旧道がつながっていたようですが、現在は直接源太郎橋まで行くことはできず、その一つ上流の橋で川を渡ります。

高崎川を渡り、川沿いを海へ向かって進んでいくと「源太郎橋」がありました。

往時とはちょっと変わったと思いますが、この下る階段付近の斜面を下っていたのが旧道でしょう。階段を下りきると未舗装の道となり、昔は源太郎橋まで旧道がつながっていたようですが、現在は直接源太郎橋まで行くことはできず、その一つ上流の橋で川を渡ります。

高崎川を渡り、川沿いを海へ向かって進んでいくと「源太郎橋」がありました。